Yolanda Viana

En mayo y junio de 1959 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Mediciones de laboratorio y parámetros en la patología del estado ácido-base, por el doctor Andrés Olivé Badosa

Accidentes pediátricos en el hogar, por los doctores María Jesús Suescum y Ferrer Masip

Una nueva posibilidad terapéutica de la tuberculosis del niño, por el doctor Andrés González Meneses

Historia clínica comentada del niño intervenido, por el doctor Joaquín Checa

Crónica en homenaje al Dr. Suárez Perdiguero, por el doctor A. Arbel

AÑO XXVII ACTA PEDIÁTRICA ESPAÑOLA NÚM. 313

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Perfusión pulmonar anormal del recién nacido, por el doctor Obes Polleri

La tos ferina. Contribución a su profilaxis y tratamiento, por los doctores Juan Bosch Marín y Luis Lescure del Río

A propósito de un caso de síndrome de Ehlers-Danlos, por la doctora Estellés Valls

En marzo y abril de 1969 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Manrique Zunzunegui

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Óscar Valtueña Borque

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Enero de 1969 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Antonio Belaustegui Cueto

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Noviembre y Diciembre de 1968 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. J. Boix Barrios

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Septiembre y Octubre de 1968 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Federico Collado Otero

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Introducción sobre el curso de contacto pediátrico, por el doctor J. Boix Barrios

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Julio y Agosto de 1968 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Antonio Muñollerro Pretel

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Mayo y Junio de 1968 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. J. Muguruza Alberdi

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Marzo y Abril de 1968 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El profesor Manuel Bueno Sánchez

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Atresia de esófago, por los doctores Ruiz Company y Cuadros García

Mortalidad infantil por tuberculosis en España entre 1903 y 1966, por el doctor A. Beláustegui

Nueva orientación terapéutica sobre las convulsiones persistentes en la infancia, por los doctores Pedro M. de Castro, Eduardo Ciria Latre y María del Carmen Zabalza

En Enero y Febrero de 1968 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Manuel Tolosa Latour

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Noviembre y Diciembre de 1967 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor L. Gubern Salisachs

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Septiembre y Octubre de 1967 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Gonzalo Gangoiti

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

El doctor José Boix-Ochoa

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Julio y Agosto de 1967 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Blas Agra-Cadarso

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

El doctor Juan Gil-Barberá

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Marzo y Abril de 1967 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Antonio Arbelo

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

El doctor Juan Garrido Lestache Cabrera

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Enero de 1967 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Javier Matos Aguilar

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Examen médico en el escolar: unificación internacional de criterios, por el doctor Juan Bosch Marín

Instrumento original para la terapéutica rectal con supositorios, por el doctor Jesús Martínez Fernández de Navia

Memoria de la Sociedad de Pediatría de Madrid

En Octubre, Noviembre y Diciembre de 1966 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Sancho Martínez

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Labor del Instituto Nacional de Protección a la Infancia y su influencia en la Salud Pública, por el doctor E. Bustamante

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

Los doctores Alonso Muñoyerro, Oliver Cobeña y José Luis Tena

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Fatiga escolar. Factores endógenos, por el doctor Carlos Vázquez Velasco

Perspectivas de la investigación en medicina e higiene escolar, por el doctor Félix Sancho Martínez

Fatiga en los niños cardiacos en edad escolar, por el doctor Ramón Casares

Selección escolar previa y test de Goodenough, por los doctores Ainsa Font y B. Ferrer Masip

Experiencia sobre la pubertad precoz y el retraso mongólico, por el doctor M. Schachter

Paidopatías yatrogénicas, trabajo de la Unión Europea de Medicina Social

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Luciano de la Villa

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Problemas médico-escolares de los niños superdotados, por el doctor F. Oliver Cobeña

La higiene escolar en el medio rural, por el doctor Adolfo Serigó-Segarra

Problemas médico-sociales de la adolescencia, por el doctor Tena-Núñez

Las anorexias infantiles, por el doctor A. Montero-Rodríguez

Síndrome urémico-hemolítico, artículo reproducido del profesor Felipe de Elizalde

En Julio-Agosto y Septiembre de 1966 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

JULIO

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El profesor Enrique Casado de Frías

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Alberto Valls

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor José Peña Guitian

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Revisión sobre el Quinto Congreso de Medicina Deportiva, por los doctores Lina de Sena Garciálvarez y Mariano Macein Rodríguez

El tratamiento de las diarreas infecciosas de la infancia con la asociación sulfamídica, antibiótica y glucosamina, por el doctor A. Montero Rodríguez

Osteogénesis imperfecta, por el doctor Cartagena G. de Bulnes

Las hepatitis virales en el niño, por los doctores V. Fernández, C. Pérez Cañas e I. Pittaluga

En Mayo y Junio de 1966 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

MAYO

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Manuel Martínez Sellés

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

«Acta Pediátrica» y la UNICEF, por el doctor Bosch Marín

La infancia y la juventud en la planificación del desarrollo, por el doctor Maurice Pate

La evolución de UNICEF, por el doctor Henry R. Labauise

Esquema para la evaluación de la infancia y de la juventud en un país, por el doctor Georges Sicault

Informe de las visitas realizadas por los miembros de la Junta Ejecutiva de UNICEF, por el doctor J. Bosch Marín

Fracturas en el recién nacido: clínica y tratamiento, por el doctor Fernando Seral Íñigo

Medicina legal pediátrica, por el doctor Manuel Martínez Sellés

En Abril de 1966 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Tratamiento de las infecciones en la infancia con la asociación penicilina V-lactomicina, por el doctor A. Montero Rodríguez

Artículo reproducido sobre la televisión y los niños, por el doctor Vicente Giménez González

En Marzo de 1966 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Enero de 1966 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Diciembre de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Noviembre de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Estudio sobre el pepsinógeno plasmático y urinario en niños normales, por el doctor Manuel Herrera Hernández

La educación sanitaria en las familias de los disminuidos, por los doctores J.A. Ruiz Santamaría y S. Ruiz Company

Tratamiento de las oxiuriasis, por los doctores C. Fajardo Mateos y B. Gadea Garrido

Tratamiento de la hepatitis infecciosa aguda en la infancia, por los doctores C. Gutiérrez Barneto, E.F. Ache, J. Barrionuevo, F. Cáceres, R. García, V. Modesto, V. Ríos, J.R. de Azúa y M. Silgo

En Octubre de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Estudio sobre metabolismo proteico y muscular en la poliomielitis, por los doctores A. Orozco Acuaviva y F. Rodríguez-López

Cirugía y diabetes en el niño, por el doctor Víctor Scolpini

En Septiembre de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Educación sanitaria y social de la familia, de los niños y jóvenes, de los maestros y directores de las instituciones», por el doctor Juan Luis Morales

Paidociatría. La escuela al servicio de la salud, por el doctor Félix Sancho Martínez

Los carteros y la propaganda farmacéutica, por el doctor Diego M. Guigou

En Julio y Agosto de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos del mes de julio

V. Salazar y A. Villalobos

Nuevas orientaciones en profilaxis y tratamiento precoz de las maloclusiones, por el doctor Manuel Guzmán Seseña

Puericultura española del setecientos: una contribución inglesa a su desarrollo, por el doctor Jesús Martínez Fernández

Reanimación en cirugía infantil», por el doctor L. Gubern Salisachs

Congreso Internacional de Salud y Educación Sanitaria en España, por el doctor M.G. Peterman

En Junio de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

por el doctor Ángel Peralta

Creatininemia y criatininuria en niños sanos y en hepatópatas, por la doctora Nelly Guerra Córdova

Delincuencia juvenil en España, por los doctores Juan A. Ruiz Santamaría y Santiago Ruiz Company

En Mayo de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Valor diagnóstico de la urografía en la infancia, por el doctor José Ollé Carreras

Actualidad pediátrica, por el doctor Gómez Pedreira

Neumonías por aspiración, por el doctor Garrido Lestache

Algunos problemas del SOE, en relación con la pediatría y la puericultura, por el doctor A. Montero-Rodríguez

El problema del alcoholismo en la infancia, por el doctor Manuel Herrera Hernández

Conferencia en memoria del profesor Maurice Pate, director ejecutivo de la UNICEF, por el doctor Juan Bosch Marín

En Abril de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Puericultura prenatal, por el doctor José Guillermo Regueiro Castro

Tétanos neonatorum (un caso curado), por los doctores G. Gutiérrez-Barneto, M. Silgo Pujalte, E. Fernández-Arche

y J.L. Ruiz de Azúa

Importancia de los cítricos en la alimentación de los niños, por los doctores Josefa Alepont Goda y Vicente Modesto Chaumel

Educación sanitaria y pediatría social, por el doctor Juan Bosch Marín

En Marzo de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

En Febrero de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Tratamiento de las infecciones víricas, por el doctor Óscar Valtueña

Enanismo y encondromas, por el doctor Ángel Peralta Serrano

Eficacia del Lactarium de la Escuela de Puericultura de Valencia, por el doctor José Selfa

La feneticilina en las infecciones infantiles de vías aéreas superiores, por los doctores Escribano Albarrán y Crespo-Hernández

Etiología, patogenia y fisiopatología de la otitis media del lactante, por el doctor Bernardo Pérez Moreno

En Enero de 1965 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Hidrometrocolpos congénito gigante asociado con atresia de vagina, por los doctores José Peña, José M. Rivera y José Díaz Soto

Diarreas crónicas en la infancia. Su diagnóstico, por el doctor Serapio Pajares

La protección al niño a través de la familia, por el doctor Juan Bosch Marín

Particularidades anatómicas del aparato auditivo del recién nacido y lactante con repercusión en la clínica de la otitis media,

por el doctor Bernardo Pérez Moreno

Biografía del profesor Sánchez Villares

En Diciembre de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Concepto general: pediatría, por el doctor Montero Rodríguez

Malformaciones esqueléticas en las extremidades superiores del recién nacido, por el doctor A. Beláustegui Cueto

Luchas sanitarias y Plan de Desarrollo, por el doctor Rodríguez Pedreira

Biografía del profesor Manuel Cruz Hernández

En busca de un enfoque conciliador del problema de la otitis del lactante, por el doctor Bernardo Pérez Moreno

VI Conferencia Internacional de Salud y Educación Sanitaria de Madrid, por el doctor Bosch Marín

En Noviembre de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

El síndrome de la trisomía autosómica 17-18, por los doctores José Luis Bezanilla y María Carmen Elorza

Oligofrenia, convulsiones y argininuria, por el doctor Ángel Peralta Serrano

Aminoaciduria en las enfermedades renales de la infancia, por los doctores M. Cruz Hernández, C. Gilabert y J.A. Molina Font

Otitis media del lactante, por el doctor Bernardo Pérez Moreno

En Octubre de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURA DE LA PEDIATRÍA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Un nuevo síndrome constituido por escafocefalia, sordera, micrognatismo..., por el doctor Ángel Peralta Serrano

Alcaptonuria, por el doctor López-Linares

Higiene infantil y plan de desarrollo, por el doctor Rodríguez-Pedreira

Las diarreas infantiles en general, tratadas con sulfamidas retardadas, por el doctor D.A. Montero Rodríguez

Salud materno-infantil y organismos internacionales, por el doctor J. Bosch Marín

En Septiembre de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

ARTÍCULOS ORIGINALES

Sesión necrológica con motivo del fallecimiento del excelentísimo Sr. Dr. don Carlos Sáinz de los Terreros, presidente de honor que fue de la Sociedad de Pediatría de Madrid y fundador de la misma

En Julio de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Jaime de Cárdenas

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Nanismo intrauterino tipo Russell, por el doctor Ángel Peralta

Mucoproteinemia en niños con cardiopatías congénita y reumática, por el doctor Rafael Avigdor Isacoff

En Junio de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

La doctora Matutina Rodríguez de Torner

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Infecciones víricas, corticoterapia e interferón, por el doctor Óscar Valtueña Borque

Estado actual del problema de la tuberculosis infantil, por el doctor Ramón García Alonso

Urticaria pigmentosa en el niño, por los doctores A. Peralta Serrano y V. Navarro Berástegui

Treclinac®: Nueva y única combinación para el tratamiento del acné

Una nueva formulación que combina clindamicina y tretinoína consigue rápidos resultados contra el acné

Treclinac® es un nuevo producto para el acné que trata eficazmente tanto las lesiones inflamatorias como las no inflamatorias y que posee muy buen perfil de tolerabilidad. Estas propiedades son debidas a una formulación innovadora que contiene clindamicina y dos formas de tretinoína: una forma solubilizada, disponible inmediatamente y una forma cristalina en suspensión, que permite una lenta y progresiva penetración del retinoide en la piel1.

Treclinac® posee importantes beneficios frente a las combinaciones actualmente disponibles para el tratamiento del acné:

Treclinac® es más eficaz que la combinación clindamicina / peróxido de benzoilo puesto que, al poseer esta última dos agentes antimicrobianos y no contar con un retinoide en su formulación, no actúa en las lesiones no inflamatorias2-4.

Treclinac® es mejor tolerado que otras combinaciones a base de retinoide, como la que contiene adapaleno y peróxido de benzoilo, manteniendo la misma eficacia frente a lesiones inflamatorias y no inflamatorias5,6.

Treclinac® es fácil de utilizar y no produce blanqueamiento del cabello o los tejidos ya que no contiene peróxido de benzoilo como las otras dos combinaciones existentes.

Treclinac® cumple con las recomendaciones del Grupo Alianza Global para Mejorar los Resultados en el Acné, que establece que la mayoría de los pacientes con acné deberían ser inicialmente tratados con un retinoide tópico en combinación con un agente antimicrobiano puesto que esto permite atacar a la mayor parte de los factores patogénicos del acné y trata tanto las lesiones inflamatorias como las no inflamatorias7.

Más información:

info@meda.es

www.meda.es

Acceso a ficha técnica

Bibliografía

- Del Rosso JQ, Jitpraphai W, Bhambri S, et al. Clindamycin phosphate 1.2%- tretinoin 0.025% gel: vehicle characteristics, stability, and tolerability. Cutis 2008;81:405-8.

- Schlessinger J, Menter A, Gold M, et al. Clinical safety and efficacy studies of a novel formulation combining 1.2% clindamycin phosphate and 0.025% tretinoin for the treatment of acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2007;6:607-15.

- Bettoli V. Efficacy and safety of novel clindamycin 1% / tretinoin 0.025% formulation for acne vulgaris: pooled analysis of 3 phase III studies. Presented at AAD 2013; Poster 6404.

- Duac. Summary of product characteristics. 2011; Stiefel (a GlaxoSmithKline Company), UK.

- Goreshi R, Samrao A, Ehst BD. A double-blind, randomized, bilateral comparison of skin irritancy following application of the combination acne products clindamycin/tretinoin and benzoyl peroxide/adapalene. J Drugs Dermatol 2012;11:1422-6.

- Perez M. Cross-study comparison of efficacy and safety of clindamycin 1%/tretinoin 0.025% and adapalene 0.1%/benzoyl peroxide 2.5% for acne vulgaris. Presented at AAD 2013; Poster 6087.

- Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, et al. New insights into the management of acne: an update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne group. J Am Acad Dermatol 2009;60:S1-50.

En Mayo de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Avelino González

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

La infancia española ante el plan de desarrollo económico y el ingreso en el Mercado Común, por el doctor Juan Luis Morales

Mucoproteinemia en el recién nacido, por el doctor Lucio Núñez Sánchez

Tocoferolemia en niños recién nacidos, por la doctora Rosa Toyama Tamashiro

En Abril de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El Dr. Ángel Peralta

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Problemas que plantea el tratamiento de la toxicosis (conclusión), por el doctor Ciriaco Laguna

Paidociatría, por el doctor Félix Sancho Martínez

Factores hereditarios influyentes en la delincuencia juvenil en Valencia (1957-1961), por los doctores Juan A. Ruiz Santamaría

y Santiago Ruiz Company

Estudio de la mortalidad infantil en La Línea de la Concepción durante el siglo actual y de la natalidad en el último decenio

(1951-1962), por el doctor José Alfonso Ruiz Marín

Nota sobre los Servicios de los Dispensarios de Higiene Infantil del Estado

Episodio crítico asociado a una afectación del estado de conciencia en un lactante de 16 meses con intoxicación accidental por cannabis

Sr. Director:

Cannabis sativa es una planta con propiedades psicoactivas. Es ilegal, pero su consumo en España, al igual que en otros países, va en aumento1. La intoxicación accidental por cannabis en niños es poco frecuente, pero puede ser grave.

Presentamos el caso de una niña de 16 meses de origen marroquí, previamente sana, con intoxicación aguda por cannabis. La anamnesis resultó difícil debido a la barrera idiomática. Los padres refirieron que, mientras la niña jugaba, comenzó a presentar somnolencia, y 2 horas después, un episodio de rigidez generalizada. Avisaron a los servicios de urgencias, que le administraron diazepam rectal por sospecha de una crisis convulsiva, con lo que se resolvió la rigidez. La niña no asociaba más sintomatología y los padres negaban cualquier otro antecedente. Al llegar al servicio de urgencias del hospital, presentaba un estado general regular, se encontraba estuporosa y respondía sólo a estímulos dolorosos con el llanto (en la escala de coma de Glasgow mostraba una puntuación de 9 sobre 15). No presentaba focalidad neurológica en la exploración, las pupilas eran midriáticas y reaccionaban lentamente a la luz. Las constantes vitales eran normales y presentaba un adecuado estado de hidratación y perfusión. Se realizaron pruebas complementarias (analítica de sangre, escáner craneal y punción lumbar), que resultaron normales. El análisis para la detección de tóxicos en orina resultó positivo en cannabis. En las primeras horas de ingreso, la paciente presentó hipotermia y dificultad respiratoria, detectándose sibilancias en la auscultación. Se pautó salbutamol nebulizado y oxígeno suplementario en gafas nasales, con lo que su estado mejoró. En las siguientes 12 horas se resolvió la hipotermia y la paciente presentó varios picos febriles, taquicardia y despertares espontáneos con llanto intenso. Experimentó una mejoría progresiva del nivel de conciencia hasta la normalización a las 24 horas de su ingreso. Ante la positividad a cannabis en orina, se informó a la familia, y los padres recordaron que sus vecinos estuvieron fumando marihuana en la casa, por lo que el probable mecanismo de intoxicación fue su ingesta. La paciente fue dada de alta 3 días después, tras poner el caso en conocimiento de los servicios sociales y realizar un parte de lesiones.

Los cannabinoides actúan en el organismo a través de dos receptores principales, unos están en el sistema nervioso central y otros en los tejidos periféricos. Los primeros son los principales responsables de sus efectos psicológicos y cognitivos2-4. En España es la droga ilícita más consumida y está socialmente aceptada. La frecuencia de su consumo va en aumento y, por tanto, también la posibilidad de intoxicación de la población infantil5,6. Hay que tener en cuenta una precaución añadida: la intoxicación aguda se produce en niños que, con más probabilidad, están expuestos de manera crónica a más de una sustancia7. El efecto tras su inhalación es inmediato. Tras su ingesta, la absorción es errática, los efectos se inician 1 hora después y se mantienen durante 5 horas2,8,9, aunque en este caso fueron más prolongados.

En cuanto al tratamiento, es eficaz realizar un lavado gástrico y administrar carbón activado en las primeras 2 horas postingesta. Posteriormente, los esfuerzos terapéuticos deben ir encaminados a tratar los síntomas, ya que no existe un antídoto específico10. En este caso no se realizó el lavado gástrico, ya que la posible ingesta había ocurrido entre 4 y 6 horas antes del diagnóstico.

Este caso tiene algunas peculiaridades que conviene resaltar: a) la niña presentó una crisis convulsiva, lo cual ha sido referido únicamente en 3 publicaciones previas5,7,8; b) la paciente presentó una alteración autónoma con hipotermia seguida de hipertermia; c) además, cursó con una crisis de broncoespasmo, que se contradice con el efecto de broncodilatación descrito en el cannabis, y d) una complicación añadida en esta paciente fue la barrera idiomática, que dificultó enormemente la entrevista con la familia.

La alteración del estado mental de un niño pequeño tiene un amplio diagnóstico diferencial, que incluye infecciones, traumatismos, trastornos metabólicos e intoxicaciones. La anamnesis es fundamental para orientar el diagnóstico, pero en casos de intoxicaciones, como sucedió en el caso que presentamos, la familia no siempre va a referir datos que apoyen el diagnóstico. Por tanto, debe sospecharse siempre ante un niño con sintomatología neurológica no atribuible a otra causa evidente.

El pilar más importante del tratamiento debería ser la prevención. Hay que educar a los padres acerca de los efectos adversos del consumo abusivo de sustancias, ya sea en presencia o no de los niños.

Bibliografía

- Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Informe sobre cannabis, febrero de 2006 [consultado el 27/11/2013]. Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/CannabisII.pdf

- Atakan Z. Cannabis, a complex plant: different compounds and different effects on individuals. Ther Adv Psychopharmacol. 2012; 2: 241-254.

- Fitzgerald KT, Bronstein AC, Newquist KL. Marijuana poisoning. Topics in Compan An Med. 2013; 28: 8-12.

- Martin Santos R, Crippa JA, Batalla A, Bhattacharyya S, Atakan Z, Borwardt S, et al. Acute effects of a single, oral dose of d9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) administration in healthy volunteers. Curr Pharm Des. 2012; 18(32): 4.966-4.979.

- Croche Santander B, Alonso Salas MT, Loscertales Abril M. Intoxicación accidental por cannabis: presentación de cuatro casos pediátricos en un hospital terciario del sur de España. Arch Argent Pediatr. 2011; 109(1): e4-7.

- Velasco Arnaiz E, Trenchs Sainz de la Maza V, Curco y Barcenilla AI, Velasco Rodríguez J, Matalí Costa JL, Luaces Cubells C. ¿Quién da positivo para cannabis en urgencias de pediatría? An Pediatr (Barc). 2010; 72(6): 385-390.

- García-Algar O, Mur Sierra A. Exposición a drogas de abuso en pediatría. An Pediatr (Barc). 2013; 79(2): 65-67.

- Bonkowsky JL, Sarco D, Pomeroy SL. Ataxia and shaking in a 2-year-old girl. Acute marijuana intoxication presenting as seizure. Pediatr Emerg Care. 2005; 21(8): 527-528.

- Hervás JA, Fiol M, Vidal C, Masip MC. Intoxicación por ingestión de hachís en niños. Med Clin (Barc). 1987; 88(14): 563.

- Rubio F, Quintero S, Hernández A, Fernández S, Cozar L, Lobato IM, et al. Flumazenil for coma reversal in children after cannabis. Lancet. 1993; 341: 1.028-1.029.

Consumo y actitud ante el alcohol de los adolescentes de 13-18 años de edad en la provincia de Valladolid

Objetivo: Estudiar la prevalencia de consumo y la actitud ante el alcohol en los adolescentes escolarizados de la provincia de Valladolid.

Métodos: De un total de 18.888 alumnos matriculados en los centros de enseñanza secundaria durante el curso escolar 2011-2012, se seleccionó una muestra de 2.412 escolares. Se realizó una amplia encuesta de carácter anónimo y autocumplimentada, extrayendo los datos relacionados con el alcohol.

Resultados: Un 77,2% de escolares había ingerido alcohol al menos en una ocasión. La edad de inicio en el consumo se situó entre los 13 y los 14 años. El 64% de los encuestados declaró haber tenido una intoxicación aguda en el último año. El patrón de consumo más frecuente fue el de fin de semana, en bares o pubs, y los combinados o cubatas fueron las bebidas más consumidas. Un 8,3% de los encuestados había conducido (moto o coche) bajo los efectos del alcohol, y un 20,4% montado en coche o moto del conductor que lo había ingerido. El consumo de alcohol se relacionó con el consumo de las amistades, el hábito de fumar, el uso de drogas y otros factores. Por el contrario, mantener una buena relación con el padre y los profesores funcionó como un factor de protección.

Conclusiones: Nos encontramos con resultados demoledores en cuanto al consumo de alcohol y las borracheras en los adolescentes. Consideramos prioritario realizar esfuerzos y disponer de recursos institucionales en educación para frenar el hábito de consumir alcohol de los adolescentes.

Nuevo VITADÉ, ahora 1 sola dosis al día

El complemento alimenticio VITADÉ frasco de 30 mL, de Humana Spain, cuya posología es 0,5 mL 2 veces al día, cambia de formato y posología. El nuevo VITADÉ, más concentrado, es un frasco de 15 mL con la nueva posología de 0,5 mL 1 sola vez al día. El nuevo VITADÉ se presenta en estuche con nuevo diseño, con el marcado de «Nueva Fórmula» y «Ver posología», para que facilite su identificación.

VITADÉ (C.N. 258236.1) es un complemento alimenticio con Vitamina D y DHA, cuya dosis diaria es equivalente a 400 UI de vitamina D y 20 mg de DHA. La nueva fórmula, más concentrada, permite que sólo sea necesario 1 dosis/día.

En Marzo de 1963 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

FIGURAS DE LA PEDIATRÍA

El doctor Jaime Magaz, vicepresidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Cómo aumentar las inmunizaciones infantiles, por el doctor Agustín Rodríguez Sánchez

Tratamiento de las diarreas infantiles con sulfamidas retardadas asociadas, por el doctor A. Montero Rodríguez

Vacunación antipoliomielítica en la provincia de Segovia, por el doctor F. Pérez Gallardo

Instituto de Puericultura «Manuel Suárez». Memoria correspondiente al año 1962, por el doctor Jesús Martínez Fernández

TIBOLA: presentación de un caso clínico de esta entidad emergente

Las rickettsiosis se encuentran dentro de las denominadas enfermedades emergentes. En nuestro país, el principal agente etiológico es Rickettsia conorii, que produce, en los meses de verano, una característica costra negra en el punto de inoculación y se acompaña de fiebre y exantema cutáneo. Algunas especies recientemente descubiertas de Rickettsia, como Rickettsia slovaca, producen cuadros clínicos con características diferentes respecto a la fiebre botonosa mediterránea. Ante un cuadro de linfadenitis y antecedente de picadura de garrapata debe sospecharse el cuadro clínico conocido como TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy) o DEBONEL (Dermacentor-borne, necrosis, erithema, lymphadenopathy). El principal vector, Dermacentor marginatus, se encuentra en toda España, aunque la mayoría de casos publicados proceden del norte del país. Describimos el caso de un niño de 3 años de edad, con un bultoma cervical anterior de gran tamaño, localizado en la línea media, y se analizan los hallazgos clínicos y analíticos encontrados, así como el diagnóstico serológico.

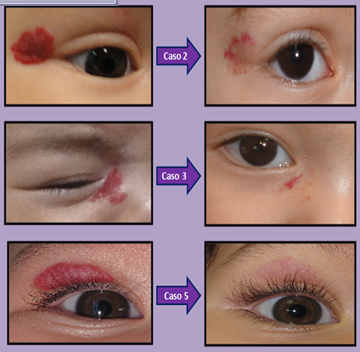

Lupus eritematoso neonatal cutáneo. Importancia de la sospecha diagnóstica

Sr. Director:

El lupus eritematoso neonatal (LEN) es una enfermedad infrecuente del recién nacido relacionada con el paso transplacentario de anticuerpos1. Alrededor del 50% de los pacientes presenta alteraciones cutáneas2. Figura 1. Lesiones anulares eritematoso-violáceas con descamación untuosa en la región frontal izquierdaSe describe el caso de un recién nacido a término, varón, de 2 meses de edad, con lesiones eritematoso-violáceas anulares con descamación untuosa, localizadas en las sienes y el occipucio (figura 1), desde el primer mes de vida. La madre padecía una tiroiditis de Hashimoto y negaba haber tenido abortos previos; en su estudio se detectaron anticuerpos positivos sin clínica asociada. En la analítica destacaban anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos a títulos elevados, sin alteraciones en el hemograma ni en las enzimas hepáticas. La auscultación cardiopulmonar y el ecocardiograma fueron normales. En este caso se diagnosticó un LEN con afectación cutánea y se instauró tratamiento con un corticoide tópico y fotoprotección, con resolución del proceso.

Figura 1. Lesiones anulares eritematoso-violáceas con descamación untuosa en la región frontal izquierdaSe describe el caso de un recién nacido a término, varón, de 2 meses de edad, con lesiones eritematoso-violáceas anulares con descamación untuosa, localizadas en las sienes y el occipucio (figura 1), desde el primer mes de vida. La madre padecía una tiroiditis de Hashimoto y negaba haber tenido abortos previos; en su estudio se detectaron anticuerpos positivos sin clínica asociada. En la analítica destacaban anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos a títulos elevados, sin alteraciones en el hemograma ni en las enzimas hepáticas. La auscultación cardiopulmonar y el ecocardiograma fueron normales. En este caso se diagnosticó un LEN con afectación cutánea y se instauró tratamiento con un corticoide tópico y fotoprotección, con resolución del proceso.

El LEN afecta a 1/12.000-20.000 recién nacidos vivos1. Se atribuye al paso transplacentario de anticuerpos anti-Ro y, con menor frecuencia, anti-La o U1-RNP2; además, intervienen factores ambientales y genéticos3, como el HLADR3/DR2 y el HLA-Cw3.

El 50% de los afectados presenta manifestaciones cutáneas, generalmente con lesiones eritematosas anulares descamativas1,4. Otras formas son el eritema periocular y la dermatitis seborreica-like. Estas alteraciones se resuelven espontáneamente en 15-17 semanas4. La afectación cardiaca ocurre en el 50% de los casos, marca el pronóstico y suele corresponder a un bloqueo cardiaco completo2. Otras alteraciones asociadas son las hepáticas, generalmente en forma de colestasis reversible, y las citopenias2. Por ello, en neonatos con sospecha de LEN se debe realizar un examen físico y cardiológico, un obtener hemograma y una determinación de enzimas hepáticas y anticuerpos5,6. Es conveniente efectuar un seguimiento bioquímico y hematológico hasta la negativización de los anticuerpos maternos.

Las lesiones cutáneas tienden a resolverse espontáneamente cuando se produce el aclaramiento de anticuerpos maternos. El tratamiento dermatológico se basa en la fotoprotección, aunque pueden usarse corticoides tópicos de baja potencia durante periodos cortos1,5. Los corticoides orales están indicados si existe una afectación cardiaca, hepática o hematológica. Además, en el 50% de los pacientes con afectación cardíaca es necesario implantar un marcapasos2.

Se destaca la importancia de establecer un diagnóstico precoz y realizar un seguimiento de la madre en embarazos sucesivos. En muchos casos los autoanticuerpos se detectan en las madres por primera vez7, y la mayoría de ellas se encuentran asintomáticas o presentan síntomas aislados de enfermedades del tejido conectivo1,7. El riesgo de desarrollo de una enfermedad autoinmune de estas pacientes es de un 73% a los 5 años1. Asimismo, el niño tiene más posibilidades de desarrollar una enfermedad autoinmune en su vida adulta2.

Bibliografía

- Aguilera Peiró P, Vicente Villa A, González Enseñat MA, Ros Viladoms J, Antón López J, Velasco Sánchez D. The clinical spectrum of cutaneous neonatal lupus erythematosus. An Pediatr (Barc). 2009; 70: 287-292.

- Requena C, Pardo J, Febrer I. Lupus eritematoso infantil. Actas Dermosifilogr. 2004; 95: 203-212.

- Chang C. Neonatal autoimmune diseases. Lupus. 2012; 21: 1.487-1-491.

- Inzinger M, Salmhofer W, Binder B. Neonatal lupus erythematosus and its clinical variability. J Dtsch Dermatol Ges. 2012; 10: 407-411.

- Hon KL, Leung AK. Neonatal lupus erythematosus. Autoimmune Dis. 2012 [doi: 10.1155/2012/301274].

- Jaka A, Zubizarreta J, Ormaechea N, Tuneu A. Cutaneous neonatal lupus erythematosus. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2012; 78: 775.

- Izmirly PM, Llanos C, Lee LA, Askanase A, Kim MY, Buyon JP. Cutaneous manifestations of neonatal lupus and risk of subsequent congenital heart block. Arthritis Rheum. 2010; 62: 1.153-1.157.

Osteomielitis crónica multifocal recurrente

La osteomielitis crónica multifocal recurrente se considera actualmente una variante de un trastorno autoinflamatorio infrecuente, que requiere un alto índice de sospecha clínica para efectuar un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico. Presentamos un caso clínico típico, aportando datos sobre las hipótesis etiopatogénicas que se manejan actualmente en esta entidad.

Comunicación científica (XII). Conocimientos básicos para elaborar un artículo científico (7): El sistema de revisión por pares («peer review») a debate: fortalezas y debilidades

La revisión por pares es un eslabón imprescindible en el proceso de publicación de las mejores revistas, y constituye un mecanismo fundamental de control de calidad. Consiste en la valoración crítica de los manuscritos enviados a las revistas por parte de expertos que no forman parte del personal editorial, con el fin de medir su calidad, factibilidad y rigurosidad científica.

En este artículo se analizan las diversas formas de revisión (simple ciego, doble ciego y abierta), los requisitos para ser revisor (conocimiento del tema, imparcialidad, academicidad, innovación y responsabilidad), las fortalezas, debilidades y limitaciones del sistema (lentitud, arbitrariedad, anonimato, falta de concordancia entre revisores y trato diferencial) y algunas falacias que conviene despejar.

Utilización de una encuesta dirigida a escolares para el análisis de los hábitos miccionales

Objetivos: Evaluar la prevalencia y las características de los hábitos miccionales e intestinales en la población infantil de nuestro entorno, e identificar las relaciones existentes entre ellos, comparándolos también con los resultados obtenidos en otras poblaciones distintas a la nuestra.

Material y métodos: Se diseñó un estudio observacional, descriptivo y transversal sobre hábitos miccionales e intestinales en una muestra de niños de último curso de enseñanza primaria. Después de realizar una encuesta anónima sobre estos hábitos, se incluyó en el estudio a un total de 98 escolares. Para evaluar su relación con los hábitos miccionales e intestinales, se dividieron en grupos en función del sexo y la presencia o no de incontinencia urinaria.

Resultados: La tasa de participación fue del 70,40%. Se analizaron las tasas de prevalencia para los síntomas miccionales e intestinales, y se observó que los hábitos miccionales anormales más frecuentes fueron las maniobras de retención en 30 niños (43,3%), la urgencia miccional en 25 (36,2%), la nicturia en 20 (29%), la frecuencia miccional aumentada en 17 (24,6%), el chorro débil en 14 (20,3%), la presencia de algún tipo de incontinencia en 10 (14,4%), el goteo posmiccional en 7 (10,1%), los escapes con la risa o el esfuerzo en 6 (8,7%) y el chorro intermitente en 5 (7,2%). En 4 individuos (5,8%) se observó incontinencia diurna, nicturna o mixta, frecuencia miccional disminuida o retardo al iniciar la micción. Por último, en 2 (2,9%) se advirtió un esfuerzo para mantener la micción, dolor frecuente con la micción o estreñimiento, y sólo en 1 (1,4%) se registró escape de heces. Además, la incontinencia urinaria fue más frecuente en los individuos de sexo femenino.

Conclusiones: La encuesta diseñada y validada mediante el presente estudio ha resultado ser una herramienta original y útil para dicho fin, permitiendo detectar y describir problemas de salud a nivel comunitario. El sexo femenino favorece la presencia de incontinencia urinaria en los pacientes pediátricos. En los sujetos con incontinencia urinaria es más probable la presencia de frecuencia miccional aumentada, goteo posmiccional, chorro miccional intermitente y estreñimiento.

Candidiasis cutánea congénita, ¿una entidad poco frecuente o infradiagnosticada?

La candidiasis cutánea congénita es una infección poco frecuente, producida por Candida spp., que se desarrolla en la primera semana de vida. Su curso es habitualmente benigno y autolimitado, aunque existen casos graves de infección diseminada.

Se presentan 2 casos de recién nacidos con eritema generalizado y rápida evolución a exantema papulopustular. En los cultivos de las lesiones se aisló Candida albicans. Ambos recibieron tratamiento tópico y presentaron una evolución favorable y sin complicaciones.

Se revisan los factores de riesgo, la fisiopatología, las formas de presentación y la evolución de la candidiasis cutánea congénita.

El rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria en el niño menor de 3 años: una compleja combinación de factores médicos, sensoriomotores y conductuales

El rechazo de un niño a alimentarse se caracteriza por su negativa a comer todos o la mayoría de los alimentos. La selectividad alimentaria se caracteriza por la ingesta de una variedad limitada de alimentos y el rechazo a la mayoría de los nuevos nutrientes. Cuando los problemas de rechazo de alimentos y selectividad persisten, los niños corren el riesgo de tener deficiencias nutricionales. A pesar de que casi todos los niños con problemas de alimentación tienen alguna condición biológica, la mayoría de los programas de intervención se centran en los componentes conductuales. Los términos «rechazo a alimentarse» y «selectividad alimentaria» parecen implicar que se trata de comportamientos voluntarios cuando, en realidad, es muy probable que se deban a problemas médicos o sensoriomotores no identificados que transforman el proceso de alimentarse en algo difícil o doloroso. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una revisión de los factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación y el tratamiento del niño que rechaza alimentarse o que se muestra excesivamente selectivo en la aceptación de alimentos.

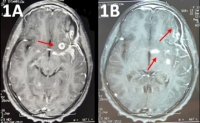

Niños portadores de una válvula de derivación de líquido cefalorraquídeo: motivos de consulta, diagnósticos y consumo de recursos en el servicio de urgencias

Objetivos: Determinar los motivos de consulta en el servicio de urgencias de los niños portadores de válvula de derivación de líquido cefalorraquídeo (VDL), así como sus diagnósticos al alta, y comparar el consumo de recursos que generan con el de la población general.

Métodos: Se revisan los datos referentes a la sintomatología, la actuación y el diagnóstico definitivo de todas las consultas realizadas en el servicio de urgencias por parte de los niños portadores de VDL, desde el 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011 (grupo 1). Se seleccionan todas las consultas generadas en el mismo año de un grupo de pacientes no portadores de VDL inmediatamente antes de las consultas de los portadores de VDL (grupo 2). El coste económico se valora mediante el número de consultas y las exploraciones complementarias.

Resultados: Se incluyen 250 consultas de portadores de VDL, que corresponden a 99 pacientes (grupo 1). Los motivos de consulta más frecuentes son los vómitos, la fiebre y la cefalea, y los diagnósticos la infección respiratoria (22,6%) y la disfunción valvular (14%). El grupo 2 queda constituido por 250 niños, que realizan 549 consultas. Los pacientes del grupo 1 reciben más exploraciones complementarias por consulta que el grupo 2 (el 48 frente al 25%; p <0,001), y el coste económico que generan también es mayor (mediana de 77,9 frente a 70 €/consulta; p <0,001); este aumento está relacionado con las consultas por sintomatología potencialmente asociada a disfunción valvular.

Conclusiones: Los niños portadores de VDL consultan a menudo por una sintomatología potencialmente asociada a disfunción valvular, pero ésta no se confirma en muchas ocasiones. El gasto sanitario que generan es superior al del resto de usuarios de urgencias, debido principalmente a las pruebas realizadas para descartar una disfunción valvular. Dada su baja frecuencia, es necesario desarrollar escalas clínicas que mejoren la selección de los pacientes a quienes deben realizarse estas pruebas.

Epidemiología de «Staphylococcus aureus» resistente a la meticilina (SAMR): experiencia en un hospital infantil

En las últimas dos décadas la prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SAMR) ha aumentado de forma notoria. El SAMR infecta frecuentemente a niños. Tradicionalmente, las infecciones por SAMR se limitaban a niños con factores de riesgo subyacentes o a niños que frecuentaban las instituciones sanitarias; sin embargo, está aumentando la prevalencia en niños sanos de la comunidad. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio descriptivo de las características de los pacientes que han tenido una infección por SAMR en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid entre octubre de 2009 y diciembre de 2011. Los datos analizados demuestran la utilidad del sistema de vigilancia epidemiológica y de las medidas de aislamiento. La mayoría de los niños incluidos en este estudio con infección por SAMR comunitaria adquirieron la infección durante algún contacto con el sistema sanitario.

Estudio ESINFAN, de Laboratorios Ordesa, sobre la utilización de simbióticos en la infancia

Más del 98% de los pediatras prescriben preparados simbióticos para mejorar la función intestinal

El bienestar de los más pequeños depende en gran medida de su flora intestinal, sobre todo del equilibrio entre las bacterias buenas y malas que la componen. Su desajuste puede provocar problemas de salud como la gastroenteritis aguda, la segunda infección más habitual en la edad pediátrica, después de las infecciones respiratorias, y que representan un motivo recurrente de consulta e ingreso hospitalario.Cuando se dan este tipo de infecciones, los complementos simbióticos son de utilidad para recuperar el equilibrio de la flora intestinal, y los pediatras españoles apuestan cada vez más por utilizarlos. En cifras, y según el Estudio ESINFAN, elaborado por Laboratorios Ordesa, un 98,5% de los pediatras españoles utilizan este tipo de complementos después de las infecciones gastrointestinales como gastroenteritis para ayudar a recuperar el funcionamiento intestinal, y un 95% los recomiendan en combinación con antibióticos para minimizar las molestias que pueden causar a nivel digestivo. El estudio pone de relieve que cuando los niños toman un simbiótico como Symbioram® se aprecia una mejora significativa en la calidad de vida gastrointestinal. Los principales beneficios se detectaron en el abordaje de la diarrea e hinchazón abdominal.Los simbióticos son complementos alimenticios que incorporan conjuntamente probióticos, las bacterias beneficiosas para el organismo, y prebióticos, ingredientes que alimentan estas bacterias. La intención es que al llegar al intestino los probióticos lo hagan acompañados de aquellas sustancias que ayuden a su crecimiento y colonización, mejorando la composición de la flora intestinal y contribuyendo a fortalecer nuestro sistema inmunitario.

Los datos muestran que estas nuevas tendencias en la utilización de complementos simbióticos están ampliamente extendidas entre los pediatras españoles. Además de utilizarlos para recuperar la flora intestinal tras infecciones gastrointestinales y en combinación con antibióticos, un 45% de los pediatras reconocen utilizarlos para la estimulación de las defensas, y un 31% para la mejora de los síntomas de atopia. El periodo necesario para ver una mejoría de los síntomas en el caso de alteraciones digestivas es de menos de 2 días, en el 43% de los niños estudiados.

En el Estudio ESINFAN, sobre la utilización de simbióticos en la infancia, han participado 165 pediatras, que han recopilado información de más de 2.000 pacientes. Los factores más valorados a la hora de escoger un simbiótico por parte del pediatra son la tolerabilidad y la eficacia, así como la facilidad de uso y el sabor.

Symbioram®, un simbiótico de alta tolerabilidad y efectividad

Symbioram® es un complemento alimenticio simbiótico de Laboratorios Ordesa que ha demostrado ser una excelente alternativa como simbiótico de uso pediátrico por su tolerabilidad, con un elevado grado de satisfacción por parte de los facultativos y las familias.

Symbioram® favorece la recuperación de la flora intestinal especialmente tras procesos que pueden alterar su equilibrio. Está indicado en adultos y niños. Y además, ayuda a reforzar las defensas naturales del organismo. Symbioram® presenta una combinación muy equilibrada de prebióticos y probióticos, y está enriquecido con L-glutamina, zinc y vitaminas del grupo B.

En marzo de 1964 «Acta Pediátrica Española» publicaba...

ARTÍCULOS ORIGINALES

Trabajos doctrinales y casos clínicos

Problemas que plantea el tratamiento de la toxicosis, por el doctor Laguna Serrano

Corea reumática: clínica y diagnostico, por el Dr. E. Sánchez Villares

Coordinación entre las unidades neonatales y los servicios de atención temprana: un reto posible

Sr. Director:

La incidencia de discapacidad en el grupo de recién nacidos (RN) pretérmino oscila entre el 5 y el 10%, y es más frecuente en el grupo de menor edad gestacional1-3.

La asistencia óptima de estos pacientes exige una adecuada atención durante su estancia en las unidades neonatales, pero también un mantenimiento de la atención tras el alta. Con frecuencia son remitidos a los diversos servicios de atención temprana (AT) tras la aplicación de determinados scores realizados a partir de distintos factores de riesgo4. Estos servicios de AT actúan de forma multidisciplinaria sobre los pacientes de riesgo, con el objetivo de promover la salud y el bienestar, mejorar la competencia y disminuir los retrasos en el desarrollo o prevenir deterioros funcionales, así como promover la adaptación y la integración familiar. Existe cierta discrepancia acerca de la efectividad de dichos servicios, sobre todo en relación con el tipo de tratamiento que se debe aplicar, si bien hay consenso acerca de sus buenos resultados a corto plazo y cuando se inician precozmente5-7.

En nuestra unidad neonatal detectamos una serie de problemas que comúnmente se presentan a la hora de remitir a estos RN a los servicios de AT: dificultad de los padres para acceder a ellos; actuación tardía por parte de los servicios de AT debido a un exceso de burocratización; dificultad de atención por parte de los pacientes pertenecientes a áreas sanitarias distintas a la del hospital de nacimiento; exceso de medicalización (posibilidad de derivación de pacientes a AT sin ser realmente necesaria dicha atención, lo cual puede suponer en los padres una carga emocional añadida, al perpetuar innecesariamente el concepto de «hijo enfermo»); duplicidad de la atención (frecuentemente asisten a más de un centro o equipo de AT de forma simultánea con el fin de mejorar aún más su evolución, sin tener en cuenta el posible agotamiento del paciente), o la dificultad para la conciliación laboral, entre otros.

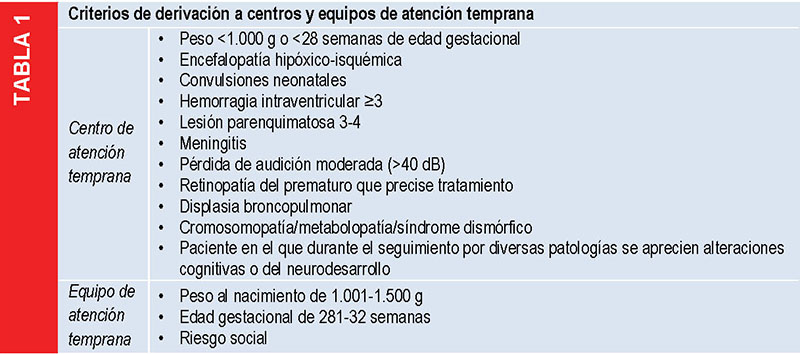

Por ello, diversos especialistas en atención especializada (neonatólogos, neurólogos pediátricos, psiquiatras infantiles y trabajadoras sociales) y médicos de atención primaria, así como equipos y centros concertados de AT del área noroeste de la Comunidad de Madrid y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, elaboramos un protocolo de actuación conjunta para los pacientes con riesgo de presentar alteraciones neurológicas, sensoriales o sociales. Se elaboraron unos criterios de derivación a los centros y equipos de AT (tabla 1), acordando la inclusión en el informe del centro o equipo al cual debían dirigirse los padres, informándoles de la dirección y la forma de contacto. La distribución de los pacientes se realizó según el lugar de residencia, estableciendo asimismo como objetivo no demorar la primera valoración más allá de 1 mes tras el alta. Se estableció un calendario de revisiones: en los centros de AT la valoración de los pacientes que entraban en el programa de seguimiento se realizaría trimestralmente, y en los que formaban parte del programa de tratamiento se realizaría de acuerdo con el protocolo específico de cada centro. En los equipos de AT la valoración se realizaría cada 4 meses el primer año y luego semestralmente hasta los 3 años. Igualmente, se estableció que los servicios de AT elaborarían un informe semestral que entregarían a los padres y a los profesionales encargados de la asistencia del paciente, en el que además constaría el test de Brunet-Lézine en caso de sospecha de alteración en el neurodesarrollo. En el caso de los RN que no residían en nuestra área geográfica, se acordó su derivación durante el ingreso a la trabajadora social, encargada de contactar con el servicio de AT que le correspondiera. Con el fin de valorar la evolución de los pacientes, así como la necesidad de modificación de los criterios de derivación, de forma semestral se realizan sesiones del equipo de coordinación en el hospital, donde se discuten de forma individualizada los casos de RN derivados.

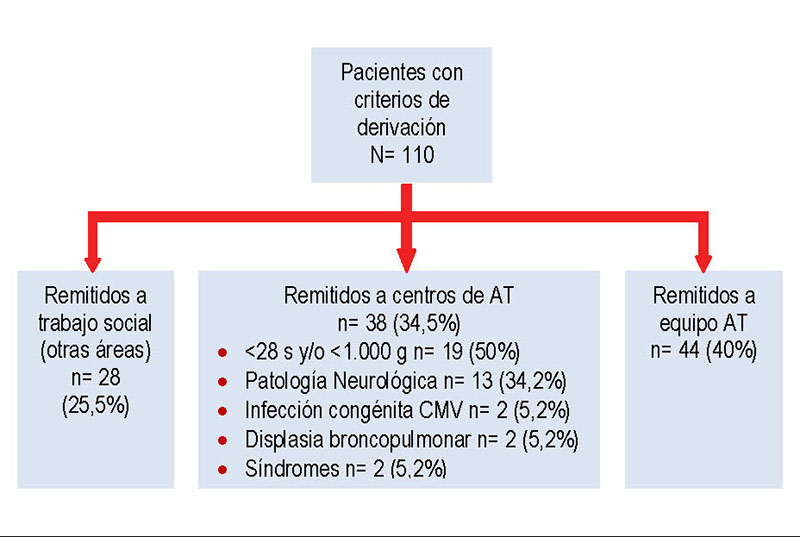

Se elaboraron unos criterios de derivación a los centros y equipos de AT (tabla 1), acordando la inclusión en el informe del centro o equipo al cual debían dirigirse los padres, informándoles de la dirección y la forma de contacto. La distribución de los pacientes se realizó según el lugar de residencia, estableciendo asimismo como objetivo no demorar la primera valoración más allá de 1 mes tras el alta. Se estableció un calendario de revisiones: en los centros de AT la valoración de los pacientes que entraban en el programa de seguimiento se realizaría trimestralmente, y en los que formaban parte del programa de tratamiento se realizaría de acuerdo con el protocolo específico de cada centro. En los equipos de AT la valoración se realizaría cada 4 meses el primer año y luego semestralmente hasta los 3 años. Igualmente, se estableció que los servicios de AT elaborarían un informe semestral que entregarían a los padres y a los profesionales encargados de la asistencia del paciente, en el que además constaría el test de Brunet-Lézine en caso de sospecha de alteración en el neurodesarrollo. En el caso de los RN que no residían en nuestra área geográfica, se acordó su derivación durante el ingreso a la trabajadora social, encargada de contactar con el servicio de AT que le correspondiera. Con el fin de valorar la evolución de los pacientes, así como la necesidad de modificación de los criterios de derivación, de forma semestral se realizan sesiones del equipo de coordinación en el hospital, donde se discuten de forma individualizada los casos de RN derivados. Figura 1. Derivación de pacientes de riesgo a los diversos centros y equipos de atención temprana, así como a la trabajadora social durante el periodo 2010-2012. AT: atención tempranaLa experiencia acumulada en nuestro centro entre los años 2010 y 2012 tras la creación de este equipo de coordinación es la siguiente (figura 1): 110 pacientes han sido valorados con alguno de los factores expuestos previamente, 44 (40%) han sido remitidos a los diversos equipos de AT del área, 38 (34,5%) han sido remitidos a los centros de AT y, finalmente, 28 (25,5%) fueron remitidos a la trabajadora social por vivir en un área sanitaria distinta a la de nuestro hospital.

Figura 1. Derivación de pacientes de riesgo a los diversos centros y equipos de atención temprana, así como a la trabajadora social durante el periodo 2010-2012. AT: atención tempranaLa experiencia acumulada en nuestro centro entre los años 2010 y 2012 tras la creación de este equipo de coordinación es la siguiente (figura 1): 110 pacientes han sido valorados con alguno de los factores expuestos previamente, 44 (40%) han sido remitidos a los diversos equipos de AT del área, 38 (34,5%) han sido remitidos a los centros de AT y, finalmente, 28 (25,5%) fueron remitidos a la trabajadora social por vivir en un área sanitaria distinta a la de nuestro hospital.

Es imprescindible la coordinación de los servicios implicados en la asistencia tras el alta del RN de riesgo, dado que permite una mejor atención al paciente y sus familias.

Bibliografía

1. Sizun J, Westrup B. Early developmental care for preterm neonates: a call for more research. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004; 89: F384-F388.

2. Bylund B, Cervin T, Finnstrom O, Gaddlin PO, Kernell A, Leijon I, et al. Morbidity and neurological function of very low birthweight infants from the newborn period to 4 y of age. A prospective study from the south-east region of Sweden. Acta Paediatr. 1998; 87: 758-763.

3. Mikkola K, Ritari N, Tommiska V, Salokorpi T, Lehtonen L, Tammela O, et al. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age of a national cohort of extremely low birth weight infants who were born in 1996-1997. Pediatrics. 2005; 116: 1.391-1.400.

4. Rodríguez Ogando A, Miranda Herrero MC, Castro de Castro P, Vázquez López M, Blanco Bravo D. Early stimulation in newborns with birth weight between 1,000 and 1,500 g: is it always necessary? An Pediatr (Barc). 2011; 75: 161-168.

5. Ziviani J, Feeney R, Rodger S, Watter P. Systematic review of early intervention programmes for children from birth to nine years who have a physical disability. Aust Occup Ther J. 2010; 57: 210-223.

6. Spittle A, Orton J, Anderson P, Boyd R, Doyle LW. Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12: CD005495.

7. Nordhov SM, Rønning JA, Ulvund SE, Dahl LB, Kaaresen PI. Early intervention improves behavioral outcomes for preterm infants: randomized controlled trial. Pediatrics. 2012; 129: e9-e16.

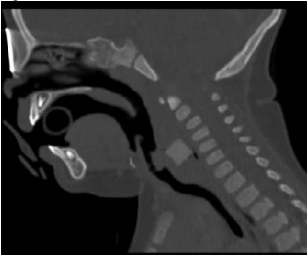

Implicaciones patológicas de una variante de la normalidad: el bronquio traqueal

Presentamos el caso clínico de un lactante varón de 12 meses de edad, con antecedentes de episodios recurrentes de fiebre, tos y dificultad respiratoria; en la radiografía de tórax presentaba una imagen persistente de consolidación alveolar en el lóbulo superior derecho. Se valoraron las diferentes posibilidades diagnósticas, así como el plan de actuación. Finalmente, en este paciente se detectó la presencia de un bronquio traqueal, considerado una variante anatómica, generalmente asintomática, aunque puede manifestarse como infecciones recurrentes, como en este caso, y también puede asociarse a otras malformaciones congénitas. El manejo terapéutico es conservador, mediante fisioterapia respiratoria y tratamiento de la inflamación e infección, aunque en ocasiones es necesaria la cirugía.

Muchas anomalías congénitas bronquiales son infrecuentes y asintomáticas, por lo que pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, ante la cronicidad o recurrencia de los procesos respiratorios, hay que descartar su existencia.

La detección precoz de estas malformaciones con técnicas adecuadas puede evitar una evolución a la cronicidad y condicionar la actitud terapéutica. Generalmente no precisan tratamiento pero algunos casos requieren un manejo específico más agresivo.

Rotura del hematoma subcapsular hepático en un recién nacido prematuro

La presencia de un hematoma hepático subcapsular es una entidad clínica poco frecuente en el recién nacido, cuyo pronóstico es infausto si se produce su rotura. En la mayoría de los casos se ha diagnosticado post mortem en autopsias realizadas en fetos y recién nacidos. Se han asociado, entre otros, los siguientes factores predisponentes: antecedente de traumatismo en el momento del parto (después de la maniobra de reanimación cardiopulmonar), prematuridad, coagulopatías o laparotomía. Presentamos el caso de un recién nacido prematuro con hemoperitoneo secundario a la rotura de un hematoma subcapsular hepático, con una evolución favorable tras su rápido diagnóstico y actuación terapéutica.

Asma de control difícil como manifestación de una traqueomalacia

Sr. Director:

El asma de control difícil (ACD) se define como aquella insuficientemente controlada pese a un tratamiento apropiado, ajustado a la gravedad clínica. De los pacientes considerados como ACD, sólo una pequeña proporción lo son en realidad1,2.

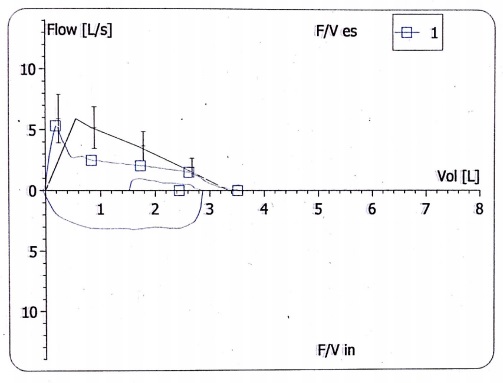

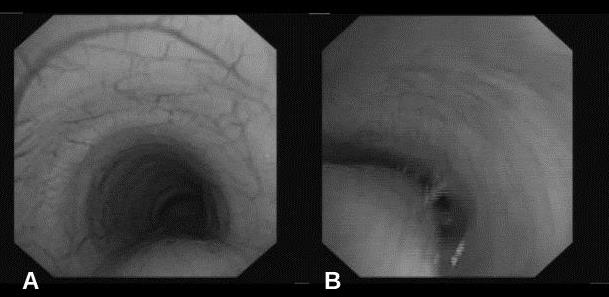

Según la guía GEMA, el diagnóstico final de ACD exige tres condicionantes previos: a) verificar que el tratamiento es el adecuado y se cumple correctamente; b) descartar otras enfermedades que se asemejan al asma, y c) asegurar el control de los factores agravantes de la enfermedad (ácaros del polvo, humo del tabaco, estrés)1. Algunas de las enfermedades que pueden manifestarse con síntomas respiratorios que simulen asma son las siguientes: laringo-tráqueo-broncomalacia, laringotraqueobronquitis, disfunción de las cuerdas vocales, fístula traqueoesofágica, cuerpo extraño bronquial, tumor de las vías aéreas inferiores, compresión extrínseca de la vía aérea, fibrosis quística, enfermedad respiratoria por reflujo gastroesofágico (RGE) o discinesia ciliar primaria2-4. Para confirmar el diagnóstico de asma es útil la realización de una espirometría forzada cuando se observa un patrón obstructivo con valores de FEV1 y FEV1/FVC bajos e incremento del primero >12% tras el uso de un broncodilatador1. Figura 1. Curva flujo-volumen. Pico de flujo espiratorio precoz con un brusco descenso inicial y una pendiente aplanada hasta el final de la maniobra. Valores: FVC 3 L (100% del teórico), FEV1 2,3 L (93,4%), FEV1/FVC 77,8% (92%), PEF 5,2 L/s (96%), MMEF 75/25 2 L/s (68%), TLC-He 3,9 L (98%), RV-He 0,9 L (101%), RV/TLC-He 23% (96%). Sin cambios tras la administración de salbutamolPresentamos el caso de un niño de 12 años de edad, remitido a nuestro servicio para su valoración, diagnosticado de asma no alérgica desde que tenía 1 año, y de difícil control por persistir ésta de forma sintomática a pesar del tratamiento. En el periodo neonatal presentó estridor con la tos y el llanto, que fue atribuido a una laringomalacia. Sólo refiere un ingreso por crisis asmática, y ha presentado dos crisis de broncoespasmo anuales controladas ambulatoriamente. En los periodos intercrisis constataba una tos nocturna que no interfería con el sueño, y tos con el ejercicio físico, sin limitación del mismo. No refiere rinoconjuntivitis, otitis, vómitos, dolor abdominal o alteración del apetito, ronquido nocturno o apneas. Tampoco presenta tabaquismo activo ni pasivo. El tratamiento que toma es montelukast 5 mg y salmeterol/fluticasona 25/50 µg inhalada sin cámara (2 pulsaciones cada 12 h). Tanto el paciente como el padre niegan olvidos u omisiones del tratamiento. En la exploración clínica se observan unos percentiles de peso y talla de 95 y 25, respectivamente. Presenta buen color e hidratación. No se observa tiraje ni acropaquias. En la auscultación se observa una buena entrada de aire bilateral y un estridor inspiratorio con maniobras profundas, audible predominantemente en el hemitórax izquierdo. Las pruebas complementarias realizadas inicialmente fueron una radiografía de tórax, con resultado normal, y una espirometría forzada. La curva flujo-volumen (CFV) (figura 1) pone de manfiesto una disminución rápida del flujo espiratorio forzado tras el pico inicial en relación con el colapso de la vía aérea central, seguido de un flujo espiratorio disminuido en meseta, compatible con una traqueomalacia5. La prueba broncodilatadora fue negativa. Se programó una fibrolaringobroncoscopia (figura 2) que confirmó el diagnóstico de sospecha (traqueomalacia) y, además, la presencia de un edema de aritenoides. Este último hallazgo sugería la presencia de RGE, por lo que se añadió al tratamiento omeprazol 20 mg/día. A las 6 semanas, en ausencia de cambios clínicos y funcionales, se suspendió el omeprazol y se desescaló la medicación antiasmática a propionato de fluticasona 100 µg/12 h con cámara como paso previo a la suspensión definitiva. Seis meses después no ha presentado disnea ni infecciones de la vía aérea superior, tolera bien el ejercicio y presenta una auscultación pulmonar normal. En su última visita (14 años) no tomaba tratamiento médico y no refería deterioro clínico. En la espirometría de control no se apreciaron cambios respecto a las previas.

Figura 1. Curva flujo-volumen. Pico de flujo espiratorio precoz con un brusco descenso inicial y una pendiente aplanada hasta el final de la maniobra. Valores: FVC 3 L (100% del teórico), FEV1 2,3 L (93,4%), FEV1/FVC 77,8% (92%), PEF 5,2 L/s (96%), MMEF 75/25 2 L/s (68%), TLC-He 3,9 L (98%), RV-He 0,9 L (101%), RV/TLC-He 23% (96%). Sin cambios tras la administración de salbutamolPresentamos el caso de un niño de 12 años de edad, remitido a nuestro servicio para su valoración, diagnosticado de asma no alérgica desde que tenía 1 año, y de difícil control por persistir ésta de forma sintomática a pesar del tratamiento. En el periodo neonatal presentó estridor con la tos y el llanto, que fue atribuido a una laringomalacia. Sólo refiere un ingreso por crisis asmática, y ha presentado dos crisis de broncoespasmo anuales controladas ambulatoriamente. En los periodos intercrisis constataba una tos nocturna que no interfería con el sueño, y tos con el ejercicio físico, sin limitación del mismo. No refiere rinoconjuntivitis, otitis, vómitos, dolor abdominal o alteración del apetito, ronquido nocturno o apneas. Tampoco presenta tabaquismo activo ni pasivo. El tratamiento que toma es montelukast 5 mg y salmeterol/fluticasona 25/50 µg inhalada sin cámara (2 pulsaciones cada 12 h). Tanto el paciente como el padre niegan olvidos u omisiones del tratamiento. En la exploración clínica se observan unos percentiles de peso y talla de 95 y 25, respectivamente. Presenta buen color e hidratación. No se observa tiraje ni acropaquias. En la auscultación se observa una buena entrada de aire bilateral y un estridor inspiratorio con maniobras profundas, audible predominantemente en el hemitórax izquierdo. Las pruebas complementarias realizadas inicialmente fueron una radiografía de tórax, con resultado normal, y una espirometría forzada. La curva flujo-volumen (CFV) (figura 1) pone de manfiesto una disminución rápida del flujo espiratorio forzado tras el pico inicial en relación con el colapso de la vía aérea central, seguido de un flujo espiratorio disminuido en meseta, compatible con una traqueomalacia5. La prueba broncodilatadora fue negativa. Se programó una fibrolaringobroncoscopia (figura 2) que confirmó el diagnóstico de sospecha (traqueomalacia) y, además, la presencia de un edema de aritenoides. Este último hallazgo sugería la presencia de RGE, por lo que se añadió al tratamiento omeprazol 20 mg/día. A las 6 semanas, en ausencia de cambios clínicos y funcionales, se suspendió el omeprazol y se desescaló la medicación antiasmática a propionato de fluticasona 100 µg/12 h con cámara como paso previo a la suspensión definitiva. Seis meses después no ha presentado disnea ni infecciones de la vía aérea superior, tolera bien el ejercicio y presenta una auscultación pulmonar normal. En su última visita (14 años) no tomaba tratamiento médico y no refería deterioro clínico. En la espirometría de control no se apreciaron cambios respecto a las previas. Figura 2. Fibrobroncoscopia dinámica. Visión de la tráquea. A) En la fase inspiratoria se aprecia una luz uniforme en toda su longitud. B) En la fase espiratoria se aprecia un colapso de la luz traqueal por protrusión anterior de la pars membranosaLa traquebroncomalacia se caracteriza por una debilidad de la pared y una disminución dinámica de la luz de la tráquea y/o bronquios, especialmente durante la espiración6. La malacia puede afectar a toda la tráquea o estar localizada, en cuyo caso hay que considerar la posibilidad de una compresión extrínseca o una secuela por anomalía congénita (atresia de esófago). La dificultad para la salida de aire y las secreciones durante la espiración se plasman clínicamente en estertores, sibilancias, estridor, intolerancia al ejercicio, tos, infecciones recurrentes de las vías respiratorias inferiores y atrapamiento aéreo. El grado de malacia determina la severidad de los síntomas, y en los casos más graves puede producir apnea y cianosis. Los grados leve o moderado se acompañan de síntomas similares a los presentes en el asma, por lo que cuando se trata erróneamente como tal, la respuesta a los broncodilatadores y corticoides es escasa o nula, confundiéndose con un ACD. Como consecuencia de ello, se pautan tratamientos antiasmáticos prolongados y se demora el tratamiento de las infecciones de las vías aéreas inferiores7.

Figura 2. Fibrobroncoscopia dinámica. Visión de la tráquea. A) En la fase inspiratoria se aprecia una luz uniforme en toda su longitud. B) En la fase espiratoria se aprecia un colapso de la luz traqueal por protrusión anterior de la pars membranosaLa traquebroncomalacia se caracteriza por una debilidad de la pared y una disminución dinámica de la luz de la tráquea y/o bronquios, especialmente durante la espiración6. La malacia puede afectar a toda la tráquea o estar localizada, en cuyo caso hay que considerar la posibilidad de una compresión extrínseca o una secuela por anomalía congénita (atresia de esófago). La dificultad para la salida de aire y las secreciones durante la espiración se plasman clínicamente en estertores, sibilancias, estridor, intolerancia al ejercicio, tos, infecciones recurrentes de las vías respiratorias inferiores y atrapamiento aéreo. El grado de malacia determina la severidad de los síntomas, y en los casos más graves puede producir apnea y cianosis. Los grados leve o moderado se acompañan de síntomas similares a los presentes en el asma, por lo que cuando se trata erróneamente como tal, la respuesta a los broncodilatadores y corticoides es escasa o nula, confundiéndose con un ACD. Como consecuencia de ello, se pautan tratamientos antiasmáticos prolongados y se demora el tratamiento de las infecciones de las vías aéreas inferiores7.

El caso presentado corresponde probablemente a una traqueomalacia congénita leve, tratada durante años como asma y, finalmente, considerada como ACD antes de remitir al paciente a nuestro servicio.

La malacia de las vías aéreas se asocia frecuentemente a RGE8. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior respondería a un mecanismo reflejo desencadenado por la distensión del esófago, secundaria al paso de aire durante la espiración, y del estómago, por el aire previamente deglutido9. La presencia de edema de aritenoides en el caso presentado sugiere un RGE, aunque el tratamiento antiácido no se acompañó de una mejoría clínica constatable.

El diagnóstico definitivo de traqueomalacia se basa en la visualización del colapso dinámico de la vía aérea. En los adultos se puede realizar una tomografía computarizada en inspiración y espiración forzada, aunque la fibrobroncoscopia constituye la técnica de elección en los niños, cuya colaboración es limitada5,6. En los casos de ACD es necesario reconsiderar el diagnóstico, realizando una espirometría forzada antes de investigar otras causas3. La CFV es sugestiva de traqueomalacia cuando presenta un descenso rápido del pico de flujo inicial, seguido de una meseta prolongada espiratoria10.

Pese a la creencia inicial de resolución clínica y funcional de la traqueobroncomalacia en los primeros años de vida, la mayoría de los niños diagnosticados endoscópicamente presentan síntomas persistentes y una alteración espirométrica (obstructiva) hasta, al menos, el inicio de la adolescencia5. En el caso presentado se observa una mejoría progresiva de la clínica con el tiempo, con o sin tratamiento antiasmático. Puede que esta evolución sea casual o que los síntomas, aunque presentes, no sean interpretados como patológicos por parte del paciente y, por tanto, no los comunique.

En conclusión, la CFV de la espirometría forzada en los pacientes evaluados por ACD puede orientar al diagnóstico de traqueomalacia, aunque es necesaria la confirmación endoscópica.

Bibliografía

- Plaza V. coordinador. Gema 2009. Guía española para el manejo del asma. Disponible en: http://www.gemasma.com

- Navarro M, Andrés A, Asensio O, García ML, Liñán S, Villa JR. Guía de diagnóstico y tratamiento del asma de control difícil en el niño. An Pediatr. 2009; 71: 548-567.

- Bush A, Saglani S. Management of severe asthma in children. Lancet. 2010; 376: 814-825.

- Weinberger M, Abu-Hasan M. Pseudo-asthma: when cough, wheezing, and dyspnea are not asthma. Pediatrics. 2007; 120: 855-864.

- Moore P, Smith H, Greer R, McElrea M, Masters I. Pulmonary function and long-term follow-up of children with tracheobronchomalacia. Pediatr Pulmonol. 2012; 47: 700-705.

- Majid A, Fernández L, Fernández-Bussy S, Herth F, Ernst A. Traqueobroncomalacia. Arch Bronconeumol. 2010; 46: 196-202.

- Boogaard R, Huijsmans SH, Pijnenburg MW, Tiddens HA, De Jongste JC, Merkus PJ. Tracheomalacia and bronchomalacia in children: incidence and patient characteristics. Chest. 2005; 128: 3.391-3.397.

- Yalçın E, Doğru D, Özçelik U, Kiper N, Tana Aslan A, Gözaçan A. Tracheomalacia and bronchomalacia in 34 children: clinical and radiologic profiles and associations with other diseases. Clin Pediatr. 2005; 44: 777-781.

- Turbyville JC. Applying principles of physics to the airway to help explain the relationship between asthma and gastroesophageal reflux. Med Hypotheses. 2010; 74: 1.075-1.080.

- Majid A, Sosa AF, Ernst A, Feller-Kopman D, Folch E, Singh A, et al. Pulmonary function and flow volume loop patterns in patients with tracheobronchomalacia. Respir Care. 2013 [consultado el 20 julio de 2013]. Disponible en: http://rc.rcjournal.com/content/early/2013/03/12/respcare.02277.full.pdf+html

Dermatosis de presentación neonatal en madre e hija: «incontinentia pigmenti»

Introducción: La presentación neonatal de las dermatosis vesiculosas supone numerosos diagnósticos diferenciales.

Caso clínico: Recién nacido de sexo femenino que en el primer día de vida presentó lesiones vesiculosas de distribución lineal, más marcadas en las extremidades inferiores. En el día 4 se inició tratamiento con flucloxacilina intravenosa debido a una infección secundaria de las lesiones (10 días de tratamiento). Los marcadores de infección sistémica fueron negativos, y sólo destacaba una eosinofilia. La biopsia de piel mostró el estadio vesiculoso de incontinentia pigmenti. La evolución se caracterizó por una recurrencia de las lesiones en las primeras semanas de vida y el desarrollo posterior de una lesión verrugosa. La paciente tenía antecedentes maternos de lesiones similares al nacer; actualmente la madre tiene alopecia cicatricial e hipopigmentación de las extremidades inferiores.

Conclusión: La incontinentia pigmenti es una genodermatosis sistémica rara que afecta al sexo femenino. La distribución típica de las lesiones cutáneas junto con una historia similar en las mujeres de la familia son factores que sugieren la presencia de esta entidad clínica.

Sistemas de ventilación no invasiva de alto flujo en neonatología: revisión y aproximación a su utilización en hospitales de la Comunidad de Madrid

El uso de sistemas de ventilación de alto flujo ha ido creciendo en el ámbito de la neonatología en los últimos años. Estos dispositivos difieren de los sistemas de ventilación de presión continua (CPAP), por ejemplo, en la necesidad de que exista una fuga pericánula variable, y no deben emplearse como sustitutos de la CPAP. Es fundamental garantizar un adecuado calentamiento y humidificación del flujo para su correcta utilización. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios que intentan demostrar su eficacia y seguridad, y de la impresión subjetiva de ser un buen método de oxigenoterapia no invasiva, tanto en niños nacidos a término como en prematuros, aún desconocemos la presión espiratoria final exacta que generan en la orofaringe, y en qué patologías deben emplearse; por tanto, de momento no se pueden establecer protocolos de uso estandarizados.

Comunicación científica (XI). Conocimientos básicos para elaborar un artículo científico (6): La ética de la publicación biomédica

Además de metodológicamente correcta, la investigación biomédica tiene que ser éticamente buena, y para ello ha de cumplir con los requisitos exigidos por los cuatro principios de la bioética: no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. Partimos de la premisa de que «todo lo que no es correcto desde el punto de vista científico es éticamente inaceptable», aunque bien es cierto que «no todo lo correcto desde el punto de vista científico es aceptable desde el punto de vista ético».

Los principales aspectos éticos de las publicaciones científicas más relevantes tienen que ver con la autoría, la originalidad, el proceso de revisión por pares, el sesgo de publicación, las buenas prácticas clínicas en la investigación, la mala conducta científica y los conflictos de intereses.

Nuevos ingredientes en las fórmulas para lactantes nacidos a término (II): nucleótidos, poliaminas, lactoferrina bovina, gangliósidos, β-palmitato y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga