Donación de órganos en asistolia controlada tipo III de Maastricht en una unidad de cuidados intensivos pediátricos

Resumen

Actualmente la actividad de donación es insuficiente para suplir las necesidades de trasplante de órganos de nuestra población. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda de órganos humanos para trasplante ha condicionado la puesta en marcha de programas hospitalarios de donación en asistolia (DA) controlada tipo III de Maastricht. Los pacientes evaluables como potenciales donantes en asistolia tipo III son aquellos en los que dado su mal pronóstico vital se decide la retirada del tratamiento de soporte vital (RTSV) y fallecen tras el cese irreversible de la circulación y la respiración en un plazo de tiempo inferior a dos horas después de su aplicación, en ausencia de contraindicación médica y de oposición expresa a la donación.

Aunque la principal fuente de obtención de órganos continúa siendo a partir de pacientes en muerte encefálica, la DA controlada ofrece otra posibilidad de obtener órganos (especialmente riñones) y tejidos. Ésta precisa de un equipo multidisciplinar y un proceso de donación técnicamente diferente, enmarcado siempre dentro de protocolos clínicos hospitalarios multidisciplinares vigentes avalados por la ONT y en nuestro caso la OCATT (Organització Catalana de Trasplantaments).

A continuación presentamos el caso clínico de una paciente ingresada en nuestra UCI pediátrica en la que se realizó una RTSV debido a su situación catastrófica, y que resultó donante de órganos en asistolia tipo III de Maastricht. En nuestro conocimiento es el primer caso de DA tipo III en una UCI pediátrica en Cataluña.

Un caso familiar de microduplicación distal 22q11.2*

Resumen

Introducción: La microduplicación distal 22q11.2 es una entidad rara, pero de la que están apareciendo cada vez más casos en la literatura, ampliando en cada referencia el espectro de manifestaciones. Presentamos dos casos dentro de la misma familia.

Presentación del caso: El caso índice es un recién nacido prematuro, con historia clínica neonatal de sepsis precoz, displasia broncopulmonar, ductus arterioso persistente, hiperbilirrubinemia que precisa exanguinotransfusión, raquitismo grave e hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. En su seguimiento evolutivo destacan la talla baja, así como unos rasgos dismórficos, entre los que resaltan macrocefalia con frente amplia, epicanto y braquidactilia. En la RMN de cráneo se detecta ventriculomegalia, sin otras alteraciones, y a los 4 años de edad presenta moderado retraso del lenguaje. Su madre tiene unos rasgos faciales similares, con baja estatura e hiperlordosis, pero sin alteraciones en el aprendizaje. Se realiza hibridación genómica comparativa (aCGH), demostrando una secuencia duplicada de 1,5 Mb en la región 22q11.2, tanto en el paciente como en su madre.

Discusión: La microduplicación distal de la región 22q11.2 se presenta con una amplia variabilidad clínica, tanto interindividual como dentro de una misma familia. Es difícil una sospecha clínica previa, realizándose el diagnóstico gracias al estudio con aCGH

Agenesia renal y orquiepididimitis: ¿en qué debemos pensar?

Resumen

El síndrome de Zinner es una alteración en el desarrollo embriológico poco común, que consiste en la asociación de una dilatación quística de la vesícula seminal con agenesia renal ipsilateral.

Presentamos el caso de un varón de 14 años diagnosticado de síndrome de Zinner a raíz de un cuadro de orquiepididimitis izquierda y hematuria. Entre los antecedentes personales del paciente destaca una agenesia renal izquierda con función renal conservada. Debido a la sospecha clínica se realizó una resonancia magnética (RM), en la que se objetivó uréter izquierdo dilatado y tortuoso, confirmándose su desembocadura en vesícula seminal izquierda.

Clínicamente suele manifestarse con episodios recidivantes de epididimitis, trastornos miccionales o alteraciones eyaculatorias, pudiendo aparecer a cualquier edad, aunque lo más frecuente es durante la segunda y tercera décadas de la vida.

La RM es la técnica diagnóstica de elección. El tratamiento depende directamente de la clínica. La cirugía suele reservarse para los pacientes sintomáticos o para aquellos quistes que se detectan a una edad temprana, para evitar posibles complicaciones.

Nivel asistencial por definir en hospitalización pediátrica

Introducción: En muchas plantas de hospitalización pediátrica se atienden pacientes que requieren más cuidados que los que se suponen para estas unidades. El objetivo de este trabajo es tratar de documentar esta situación y proponer mejoras asistenciales.

Material y métodos: Se han revisado los ingresos de 2012, 2014 y 2016 de un hospital secundario sin Cuidados Intensivos, buscando criterios de ingreso en Cuidados Intermedios que define la literatura. Se ha realizado una encuesta de opinión en la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria.

Resultados: Los pacientes que se adecúan a los criterios de Cuidados Intermedios suponen un 18,2% (2012), 20,8% (2014) y 19,8% (2016) del total de los ingresos pediátricos (médicos) del hospital secundario analizado.

Han participado 15 hospitales. La mayoría, el 80% (12), donde se incluyen todos los terciarios con UCIP, contestan que se atienden en planta pacientes con estas características.

Los hospitales con UCIP han trasladado desde su planta a intensivos el 1,22% de los ingresos; los hospitales sin UCIP, el 1,23% (p= 0,98); los hospitales secundarios sin UCIP, el 1,01%, y los hospitales comarcales, el 3% (p<0,001). Los hospitales en los que este problema no se percibe trasladan el 2,41%, frente a los que sí, el 1,12% (p<0,001).

Conclusiones: Existe conciencia de que se atienden pacientes con mayores requerimientos que los que se suponen en este nivel asistencial. Esto se hace con seguridad, pero convierte parte de nuestra asistencia en un nivel no bien definido entre la hospitalización habitual y los cuidados intensivos. Se deben establecer vías de colaboración para definir, regular y abordar esta situación.

La migraña que nos confunde a todos

Resumen

Introducción: La migraña confusional aguda se trata de un estado de confusión transitorio que se suele acompañar de cefalea. Es una entidad poco descrita en la literatura, que normalmente se presenta en la adolescencia.

Casos clínicos: Se describen 3 pacientes adolescentes con esta patología, atendidos en nuestro hospital, uno de ellos en seguimiento previo por migraña. El primero presentó un trazado electroencefalográfico interictal enlentecido que ameritó iniciar aciclovir intravenoso, aunque limitó la clínica con haloperidol intravenoso; el segundo presentó pérdida de conocimiento e hipotonía prolongada, y el último estaba en seguimiento previo por migraña sin profilaxis. En todos, la resonancia magnética cerebral fue normal. La evolución de nuestros pacientes fue satisfactoria, con recuperación completa y sin nuevos episodios confusionales.

Conclusión: La migraña confusional aguda se trata de una entidad poco frecuente que requiere ser conocida para estudiarla en el diagnóstico diferencial del cuadro confusional agudo. Hay pocos casos publicados, por lo que la experiencia terapéutica es escasa y controvertida. Nuevas series de mayor tamaño podrían sugerir los tratamientos más idóneos y ayudar a conocer mejor la evolución de estos pacientes.

Encuesta poblacional a usuarios de lavados nasales con agua de mar: seguimiento de la recomendación médica, hábitos de uso, percepción de beneficios y satisfacción global

Introducción: Existen pocos estudios sobre la recomendación de soluciones de aguas de mar y el grado de adherencia y satisfacción de los pacientes/usuarios.

Objetivo: Analizar el perfil de recomendación del médico de los lavados nasales con solución isotónica de agua de mar, el seguimiento y la satisfacción del usuario.

Material y métodos: Estudio observacional, epidemiológico, transversal y multicéntrico basado en un registro médico y una encuesta telefónica estructurada a pacientes/usuarios de lavados nasales con agua de mar.

Resultados: Participaron 175 médicos (87 pediatras, 53 otorrinolaringólogos, 35 alergólogos) y se entrevistaron por teléfono 1.350 usuarios. Los principales motivos de recomendación: congestión nasal (65,2%), rinitis (34,6%) e higiene (30,6%). La pauta más recomendada es 3 lavados/día durante 3 semanas. El 95% de los usuarios siguió las instrucciones del médico. El principal beneficio es la mejora de la congestión nasal (85,2%), la mucosidad (77,7%) y la dificultad para respirar (72,2%). Un 66,4% refirió haber acortado los días de enfermedad y un 52,8% reducir el uso de medicamentos. La valoración global fue buena o muy buena en el 93,85% de los casos.

Conclusiones: El seguimiento del paciente/usuario de la recomendación médica sobre lavados nasales con soluciones de agua de mar es alto y no interfiere de manera importante con su rutina diaria. Sus principales beneficios son la reducción de la congestión nasal, la mucosidad y la dificultad para respirar, así como el acortamiento de los días de enfermedad y el menor consumo de medicamentos. Dos de cada tres lo consideran mejor que el suero fisiológico tradicional.

Impacto de la maternidad adolescente en los resultados perinatales

Introducción: Este estudio tiene como objetivo evaluar la repercusión de la maternidad adolescente en el peso de los recién nacidos, y de forma secundaria en otros resultados perinatales.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que compara los resultados perinatales de dos poblaciones de mujeres gestantes del Hospital Universitario de Fuenlabrada entre los años 2004 y 2016: un grupo de madres adolescentes (menores de 19 años al inicio de la gestación) y otro grupo control de gestantes con edades entre los 20 y 35 años al inicio de la gestación. Los datos del embarazo y del periodo neonatal inmediato se recogieron a partir de las historias clínicas informatizadas de madres/hijos.

Resultados: Se recogieron todos los partos de gestaciones adolescentes durante este periodo de tiempo (n= 377, 1,3% del total de gestaciones de nuestro hospital en dicho periodo) y se compararon con un grupo control de madres no adolescentes (n= 143). De forma significativa, las gestantes adolescentes fueron con mayor frecuencia extranjeras, tuvieron un peor control gestacional, y una menor proporción de partos instrumentalizados y cesáreas. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a edad gestacional, peso al nacimiento, prematuridad, consumo de tóxicos durante la gestación, pH del cordón, tipo de lactancia, ingreso en la unidad neonatal, días de hospitalización ni morbilidad del recién nacido.

Conclusiones: No se aprecia en nuestro estudio un aumento del riesgo de resultados perinatales adversos en relación con el embarazo adolescente.

Eficacia de un inhalador descongestionante específico con película protectora en el manejo de la rinitis alérgica. Estudio multicéntrico aleatorizado y controlado

Introducción: Las terapias no farmacológicas en el tratamiento de la rinitis alérgica (RA) son de gran importancia, sobre todo en los niños. El uso adyuvante de irrigaciones ayuda a eliminar los potenciales alérgenos y la mucosidad, y mejora la sintomatología de rinitis.

Material y métodos: Estudio piloto, multicéntrico, aleatorizado (2:1) y controlado, sobre el uso de un inhalador con ácido hialurónico al 0,2%, dexpantenol y goma xantana para aliviar la congestión nasal en pacientes pediátricos con RA, con un seguimiento de 45 días.

Resultados: Se incluyeron 80 pacientes de 6-11 años de edad (51 en el grupo de estudio y 29 en el grupo control). La congestión nasal y la dificultad para respirar sólo disminuyeron significativamente (p <0,0001) en el grupo de estudio. La rinorrea y la frecuencia de los estornudos mejoraron en ambos grupos (p <0,05). No obstante, la respiración bucal, la intensidad de los estornudos, el picor nasal y faríngeo, la anosmia y los síntomas oculares sólo mejoraron con el uso del inhalador. En el registro diario de los padres, durante la primera y la tercera semana, los síntomas de RA sólo disminuyeron significativamente en el grupo de estudio (p <0,0001). Al final del estudio, en la escala de Impresión Clínica Global el médico consideró mejoría en el 93,9% de los sujetos del grupo de estudio frente a un 52,4% en el grupo control.

Conclusiones: En comparación con el tratamiento habitual, el uso del inhalador con película protectora de la mucosa como medida adyuvante contribuye a mejorar de forma significativa la sintomatología de la RA, incluidos los síntomas oculares acompañantes.

Uso de internet en los pacientes que acuden a consultas externas de pediatría de un hospital general

Introducción: La relación médico-paciente asiste a un nuevo paradigma: la búsqueda de información médico-sanitaria por los pacientes, en ocasiones antes o después de acudir a consulta médica.

Material y métodos: Estudio transversal, observacional, no experimental. Encuesta en las consultas externas de un hospital general de área a los padres/madres que acudían por primera vez.

Resultados: Contestaron 220 progenitores. El 90% disponían de conexión a internet en su domicilio y el 98% en su móvil. Solo el 38% buscaron información antes de acudir y el 25% la buscarían al llegar a su domicilio. El 34% de los encuestados encontró información relacionada con su problema y al 26% les resultó adecuada. Al 38% les hubiera gustado que tras la visita su médico les hubiese recomendado alguna página web de calidad y a un 80% les parecía una buena idea que el servicio de pediatría contase con su propia página web.

Conclusión: Cada día es más frecuente que los pacientes busquen información médico-sanitaria en internet antes de acudir a consulta y por ello los profesionales sanitarios y los propios servicios deben estar preparados para ofrecer información de calidad por estos medios.

Impacto de la realización de cursos de reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica en la isla de Lanzarote

Objetivo: Conocer el nivel actual de conocimientos de reanimación cardiopulmonar (RCP) pediátrica del personal sanitario de Lanzarote y analizar la eficacia de los cursos de RCP avanzada pediátrica en la isla.

Método: Estudio analítico transversal de los cursos de RCP avanzada pediátrica y neonatal realizados en la isla desde 2016 hasta 2018. Se recogieron las puntuaciones en las evaluaciones teóricas al inicio y al final del curso así como en las prácticas y se contrastaron con variables sociodemográficas del alumnado. Se aplicó la prueba de Wilcoxon para contrastar las puntuaciones teóricas antes y después del curso y modelos de regresión lineal múltiple para estudiar la relación entre desempeño y distintas variables sociodemográficas.

Resultados: 77 alumnos realizaron los cursos con una puntuación mediana que aumentó significativamente de la evaluación inicial (14 puntos) a la final (18 puntos) sobre 20 (p < 0,001). En la evaluación práctica tanto de RCP básica como de avanzada y neonatal, las puntuaciones medianas de cada una de las maniobras superaron el valor 4, siendo el mínimo exigido 3 sobre 5. Los médicos y los profesionales con mayor puntuación teórica inicial ejecutaron mejor las maniobras de RCP básica y avanzada (p <0,05). Los profesionales más jóvenes realizaron mejor la RCP avanzada (p <0,05).

Conclusiones: Los cursos de RCP avanzada pediátrica y neonatal son métodos docentes eficaces a corto plazo para la formación teórico-práctica de los profesionales sanitarios. Se precisan futuros estudios que midan el efecto a medio y largo plazo de los mismos.

En el centenario del fallecimiento de Manuel Tolosa Latour, pionero de la pediatría higiénico-social y divulgativa. Contribuciones a la incorporación de la mujer en el espacio público español de principios del siglo XX

En este trabajo se conmemora el centenario de la muerte de Manuel Tolosa Latour (1857-1919), médico madrileño, uno de los pioneros en la formación en España de la pediatría como especialidad médica.

Se realiza una búsqueda en repositorios de prensa digitalizada: ABC-Blanco y Negro, La Vanguardia, Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y otras fuentes secundarias.

El Dr. Tolosa Latour destacó por sus aportaciones científicas, sus iniciativas para la protección de la infancia y sus actividades como higienista reformista, así como por sus acciones en el ámbito institucional, social y legislativo. Contribuyó decisivamente a la formulación y aprobación de la Ley de Protección a la Infancia de 1904, primera ley proteccionista en España, conocida como Ley Tolosa Latour. Creó sanatorios marítimos y de montaña. Trabajó en el Hospital del Niño Jesús en sus comienzos, en la primera Gota de Leche de Madrid. Participó y presidió sociedades científicas, entre ellas la entonces recién creada Sociedad de Pediatría de Madrid. Contribuyó a dar visibilidad internacional a la medicina española de los niños. Manuel Tolosa, junto con Elisa Mendoza, su mujer, y su entorno familiar y profesional más cercano, contribuyeron al desarrollo de redes de protección social a la infancia, y también a dar cauce para que la mujer ganara presencia en el espacio público.

Consenso sobre la alimentación de los niños de 6-24 meses de edad: estudio ARMONÍA

Introducción: La alimentación del niño en sus 2 primeros años está influida por diversos factores que condicionarán su crecimiento y futura salud. Con este estudio se pretende elaborar un consenso sobre los factores implicados en la correcta alimentación de los niños de 6-24 meses de edad que pueda emplearse en la práctica clínica.

Material y métodos: Un comité científico de 3 pediatras expertos en nutrición infantil desarrolló una primera propuesta de ítems/dimensiones (fase I). La inclusión de estos ítems en el consenso fue evaluada por 51 pediatras. Se seleccionaron los ítems que alcanzaron acuerdo en ≥66,6% de los pediatras y/o ≥2 miembros del comité (fase II). Otros 29 pediatras más evaluaron el uso del consenso mientras atendían a 87 niños en su práctica clínica (fase III).

Resultados: Se alcanzó consenso en una sola ronda, que incluyó 33 de los 36 ítems propuestos, agrupados en 3 dimensiones: ambiente familiar (n= 6), historia clínica del niño (n= 4) y alimentación complementaria (n= 23). La evaluación del uso del consenso en la práctica clínica mostró que, en el 90,8-94,3% de los casos, los pediatras estaban conformes con los ítems y los comprendían satisfactoriamente. Además, el 70,1-88,5% lo consideró fácil de usar, con un tiempo de utilización adaptable al de la práctica clínica e integralmente adecuado.

Conclusiones: Este estudio permitió desarrollar un consenso sobre los factores a tener en cuenta en la correcta alimentación de los niños de 6-24 meses de edad que pueda emplearse como guía de consulta por los pediatras en su práctica clínica

Encuesta sobre conocimientos adquiridos en familias de recién nacidos con rasgo falciforme tras recibir educación sanitaria

Introducción: Los individuos portadores de rasgo falciforme (PRF) son personas sanas, asintomáticas. Esta afección implica la posibilidad de tener hijos con enfermedad de células falciformes y una serie de riesgos que deben conocerse.

Objetivo: Conocer el impacto educacional obtenido tras una primera consulta informativa sobre PRF.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal a través de encuestas telefónicas realizadas a los padres de hijos PRF que acudieron entre los meses de diciembre de 2014 a mayo de 2015 a la consulta tras un resultado positivo en las pruebas metabólicas para la anemia falcifome.

Resultados: De los 106 pacientes PRF sólo el 52,8% (56 personas) realizó la encuesta. Alrededor del 80% entendió la condición genética del rasgo falciforme y la posibilidad de tener hijos enfermos. El 55,4% entendió que la alteración en la hemoglobina era la responsable del rasgo falciforme, y 21 encuestados creían que el hemograma presentaba alteraciones secundarias al rasgo falciforme; el 48,2% había consultado con su pediatra tras el diagnóstico de PRF, mientras que el 44,6% de los encuestados no habían consultado o no se sentían satisfechos; el 76,8% entendió la importancia de informar de ser PRF en caso de una operación cardiaca; el 60,7% acudiría a un oftalmólogo en caso de traumatismo ocular con hemorragia; el 62% consideraba que había sido descartado cualquier otro tipo de anemia. Hasta 13 familias creían que ser PRF conllevaba un riesgo de desarrollar la enfermedad de células falciformes.

Conclusiones: Los resultados detectan llamativas deficiencias en la asimilación de la información por parte de las familias. Se impone la necesidad de mejorar el sistema de información, creando en primer lugar un grupo de trabajo que investigue las posibles causas.

Oligosacáridos de la leche materna: evidencia de su funcionalidad en lactantes

La leche humana es un fluido muy complejo que contiene numerosos compuestos bioactivos. Entre ellos, incluye concentraciones muy elevadas de oligosacáridos (human milk oligosaccharides [HMO]), que agrupan más de un centenar de azúcares complejos. Se presenta una revisión extensa de la composición y las funciones de los HMO, destacando la influencia del genotipo materno FUT2 (fucosiltransferasa 2) en el tipo y la concentración, esta última muy superior en mujeres secretoras FUT. Los HMO no son digeribles en el intestino del lactante, por lo que proporcionan un sustrato para el desarrollo de una microbiota intestinal rica, fundamentalmente en bifidobacterias. Además, como algunos de estos HMO comparten secuencias estructurales con receptores para patógenos intestinales, actúan como señuelo bloqueando estos receptores e impidiendo su adhesión y proliferación. Los beneficios que aporta el consumo de dichos HMO se consideran únicos; por ello, la síntesis de HMO estructuralmente idénticos a los encontrados en la leche materna, con una funcionalidad similar demostrada en diversos estudios clínicos, abre una línea de investigación sumamente interesante en el campo de la nutrición infantil. Se analizan los primeros estudios clínicos realizados con HMO, aunque se considera que es necesario llevar a cabo nuevos ensayos de intervención clínica en lactantes para confirmar dichos efectos sobre el sistema inmunitario y la reducción de la frecuencia de infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal.

Blefaroqueratoconjuntivitis en pediatría

La blefaroqueratoconjuntivitis (BQC) es una enfermedad inflamatoria crónica del borde palpebral con posible lesión secundaria de la superficie conjuntival y corneal. Presentamos el caso de una paciente de 6 años a la que, en el control de salud correspondiente a su edad, se le detectó una disminución de la agudeza visual, por lo que fue derivada al servicio de oftalmología, donde fue diagnosticada de BQC. La prevalencia de este síndrome es desconocida en nuestro medio y, por tanto, infradiagnosticada, en parte debido a su amplio espectro de presentación, que aún dificulta más su detección, y porque puede ser asintomática, como en el presente caso.

Fórmulas extensivamente hidrolizadas. Importancia del grado de hidrolisis

Efectividad clínica y coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños / Asociación entre la introducción temprana de la alimentación complementaria y el sueño en los niños

Los emolientes actúan proporcionando una barrera sobre la piel, disminuyendo la pérdida de humedad y protegiendo contra los irritantes. Se pueden aplicar directamente sobre la piel, como jabones sustitutivos o aditivos añadidos al agua de baño, con el fin de dejar una capa de aceite sobre la piel.

Aunque hay evidencia de la eficacia de los emolientes que se aplican directamente y un consenso clínico extendido acerca de los jabones sustitutivos, hay menos acuerdo acerca del beneficio potencial adicional de los aditivos del baño, y muy poca evidencia sobre su efectividad. Sin embargo, los aditivos del baño se prescriben ampliamente, con un coste de más de 23 millones de libras anualmente en Inglaterra.

El objetivo de este estudio era determinar la efectividad clínica y el coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños.

Métodos

Ensayo pragmático, multicéntrico, aleatorizado y abierto, con 2 grupos paralelos asignados en una ratio de 1:1, en el que se comparan los aditivos emolientes del baño añadidos al cuidado estándar con el cuidado estándar solo.

Se eligió un diseño pragmático por adecuarse más a las condiciones de vida real que a las ideales o experimentales. No fue posible hacer un placebo convincente como aditivo del baño, por lo que los participantes no eran «ciegos» al tratamiento asignado.

Los niños elegidos para el ensayo tenían entre 1 y 11 años de edad y cumplían los criterios diagnósticos de dermatitis atópica. Se excluyeron los niños con un eccema muy benigno o inactivo en los últimos 12 meses, definido como una puntuación de ≤5 en la escala de gravedad del eccema de Nottingham (de 3 a 15 puntos, en que 3-8 es benigno, 9-11 moderado y 12-15 grave). También se excluyeron los niños que solían bañarse menos de 1 vez por semana o cuyos cuidadores no aceptaron la aleatorización.

Los participantes se reclutaron desde 96 consultas generales en Gales y en el oeste y sur de Inglaterra, en cuyas historias clínicas figuraba el diagnóstico de eccema para el que habían necesitado tratamiento en los últimos 12 meses. Un investigador telefoneaba a los padres para informarles y confirmar la probabilidad de elegir a los niños, así como para concertar una cita de referencia. En esa cita se daba el consentimiento informado y se completaban los cuestionarios basales. El resto de los cuestionarios se cumplimentaron online o por correo.

A los participantes en el grupo de intervención, su médico general les prescribía aditivos del baño, y se les pedía que los usaran regularmente durante 12 meses. Al grupo control no se les prescribía aditivos del baño y se les pedía que no los usaran durante 12 meses.

A ambos grupos se les daban consejos estandarizados por escrito de cómo lavarse y se les aconsejaba que continuaran con su manejo habitual del eccema, incluidos los emolientes sobre la piel y el corticoide tópico cuando se requirieran. La atención clínica continua no cambió.

Los padres medían semanalmente la intensidad del eccema (patient oriented eczema measure [POEM]) durante 16 semanas. Se incluían 7 preguntas, cuyas respuestas se puntuaban de 7 a 28, en que 0-2 era limpio a casi limpio, 3-7 leve, 8-16 moderado y 17-28 intenso. La diferencia mínima clínicamente importante de POEM era de 3 puntos.

El POEM era la única medida de la intensidad del eccema por parte de los pacientes que mostraba validez y reproducibilidad. También se midió la gravedad del eccema mediante el POEM cada 4 semanas desde el inicio hasta la semana 52, la calidad de vida relacionada con la enfermedad a las 16 semanas y al año. Se valoró el impacto familiar, el número de exacerbaciones que requirieron consulta, el tipo de tratamiento pautado, la adherencia a la asignación al tratamiento y los efectos adversos, como el rascado, el enrojecimiento o las caídas en el baño.

El tamaño muestral estimado para obtener una diferencia en la puntuación POEM >3 fue de 338 pacientes. Para cubrir las pérdidas estimadas del 20%, la muestra se aumentó a 423 pacientes.

Los participantes se incluyeron en el estudio entre diciembre de 2014 y mayo de 2016. Se enviaron invitaciones a los padres de 12.504 niños y se recibieron 1.451 respuestas; de éstos, 920 estaban interesados en participar en el estudio, 662 tenía criterios elegibilidad y 482 entraron en el ensayo (264 en el grupo intervención y 218 en el grupo control).

El 31% (124/397) de los participantes se bañaban menos de 3 veces a la semana, el 33% (130/397) 3-4 veces, y el 36% (143/397) ≥5 veces.

La línea de base del POEM fue de 9,5 (desviación estándar [DE]= 5,7) en el grupo de aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo de no aditivos. La puntuación POEM basal fue de 9,5 (DE= 5,7) en el grupo con aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo control.

La media de la puntuación POEM en el periodo de 16 semanas era de 7,5 (DE= 6) en el grupo de aditivos del baño y de 8,4 (DE= 6) en el grupo de no aditivos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación POEM semanalmente entre los 2 grupos, ni tampoco en el impacto familiar, la calidad de vida percibida, el número de exacerbaciones, y el tipo y la cantidad de corticoide tópico o inhibidores de calcineurina tópicos prescritos en un año.

Cuando se consideró la frecuenta de los baños, se encontró un pequeño beneficio clínicamente significativo al añadir emolientes en los niños que se bañan ≥5 veces por semana con eccema de grado leve. En estos casos el resultado del POEM era de 2,7 puntos más (intervalo de confianza: 0,63-3,91) en el grupo de no aditivos.

Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos.

Según los resultados del estudio, el hecho de añadir emolientes en el baño no se puede considerar una intervención coste-efectiva. Sólo parece ayudar algo en casos de eccemas leves y en los niños que se bañan con más frecuencia (≥5 veces por semana).

Lo que aporta este estudio

El eccema en niños, en especial en los casos moderados-graves, es causa de gran incomodidad para el paciente y su familia. El tratamiento fundamental continúa siendo la aplicación de emolientes. Sin embargo, sigue siendo objeto de controversia cuál es la frecuencia adecuada de baños en estos niños, así como el régimen de emolientes más eficaz. Con este estudio se muestra que la adición de emolientes al baño tiene sólo un beneficio relativo, y únicamente son efectivos si se emplean con una frecuencia de baño diaria o casi diaria.

M.J. Galiano Segovia

Pediatra. CS María Montessori. Leganés (Madrid)

Perkin MR, Bahnson HT, Logan K, Marrs T, Radulovic S, Craven J, et al.

JAMA Pediatrics. 2018; e180739 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0739]

Los autores comienzan su trabajo recordando que en el Reino Unido –al igual que ocurre en España– las autoridades sanitarias recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses. Sin embargo, el 75% de las madres británicas habían introducido alimentos distintos de la leche (solids; alimentación complementaria [AC]) a los 5 meses. Aproximadamente, una cuarta parte de ellas atribuía la causa de ello a los despertares nocturnos del niño. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud recomienda introducir estos alimentos cuando el niño esté preparado, recordando que no siempre que un lactante se despierta por la noche es señal de que tenga hambre o de que haya que introducir la AC. En caso de que hubiera que introducir algún complemento, se recomienda realizar diferentes tomas de leche. Por otra parte, existe la creencia común de que introducir la AC antes ayuda a los niños a dormir mejor. Aunque las recomendaciones de las autoridades no van en ese sentido.

El estudio EAT (Enquiring About Tolerance), patrocinado por la Food Standards Agency y el Medical Research Council, se llevó a cabo entre enero de 2008 y agosto de 2015. En dicho estudio participaron 1.303 lactantes amamantados que fueron aleatorizados en 2 grupos. Uno de ellos seguía las recomendaciones habituales (lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes), mientras que en el otro se pedía a las madres que, al tiempo que mantenían la lactancia, incluyeran otros alimentos a partir del tercer mes. Los padres cumplimentaban un cuestionario online cada mes durante el primer año, y luego cada 3 meses hasta los 3 años. En el cuestionario se registraba la frecuencia de consumo de alimentos, así como la frecuencia y la duración de las tomas y otros aspectos relacionados con el sueño de los bebés (valorado mediante el Brief Infant Sleep Questionnaire, validado también en español). Simultáneamente, se evaluaba la calidad de vida de la madre mediante un cuestionario validado de la Organización Mundial de la Salud (Quality of Life-BREF Instrument).

De los 1.303 lactantes seleccionados, 1.225 (94%) fueron seguidos hasta el final del estudio, 608 en el grupo de consejos habituales y 607 en el de introducción precoz de la AC.

El hallazgo principal fue que los niños en que se introdujo antes la AC dormían más tiempo y se despertaban menos veces que los que recibían sólo lactancia materna. La diferencia era mayor a los 6 meses: una media de 16,6 minutos más de sueño por noche (2 h a la semana) y una disminución en los despertares nocturnos (del 9%). En la respuesta sobre la calidad del sueño, los padres del grupo control señalaron una mayor incidencia de problemas leves, pero también graves (Odds ratio= 1,8; intervalo de confianza del 95%: 1,22-2,61). Había una relación directa entre la calidad de vida de las madres y el sueño de sus hijos.

En la discusión, los autores señalan que, a la luz de estos resultados, debería revisarse la consideración «oficial» de que la introducción de la AC antes de los 6 meses no se asocia a un mejor sueño del lactante.

Lo que aporta este estudio

En la alimentación infantil la mayoría de las recomendaciones están basadas en la tradición y en las opiniones de expertos. Es difícil realizar estudios controlados en los niños más pequeños. Por esta razón, son bienvenidos los estudios como el EAT, encaminados a conocer las mejores estrategias para la prevención de las alergias alimentarias. Los resultados publicados en este artículo proceden de un subanálisis del estudio y, aun con las limitaciones de cumplimentación de las recomendaciones a las que se enfrentaron los investigadores, proporcionan una información valiosa, aunque debe ser contrastada con seguimientos a largo plazo y en otras cohortes. Mientras tanto, la recomendación de mantener la lactancia materna exclusiva, si es posible, durante los primeros 6 meses debe seguir siendo un objetivo para todos los profesionales de la salud al cuidado de los niños.

J.M. Moreno Villares

Director del Departamento de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra

Meningitis y responsabilidad profesional médica en pediatría: ¿en qué podemos mejorar?

Nutrición parenteral en neonatos: individualización de la prescripción

Los cultivos de leche humana 5 años después de la primera propuesta de protocolo (I): una herramienta útil para la salud pública

Análisis de la metodología «trigger tools» en el servicio de urgencias de un hospital terciario

Impacto de la instauración de un protocolo de actuación clínica ante el dolor abdominal en urgencias pediátricas

Actualización en el soporte nutricional del paciente pediátrico críticamente enfermo

El paciente pediátrico críticamente enfermo (CE) presenta una situación de alto riesgo nutricional, secundaria a la respuesta adaptativa al estrés que desencadena una situación proinflamatoria y de catabolismo en fases iniciales de la enfermedad. La prevalencia de desnutrición en estos pacientes es elevada y se asocia a una mayor mortalidad. Además, tanto la desnutrición como la obesidad conllevan un aumento de la morbilidad. En estos pacientes el soporte nutricional (SN) debe tener como objetivo no sólo mantener un adecuado estado nutricional, sino también modular dicha respuesta metabólica, neuroendocrina e inflamatoria, optimizar los beneficios de la respuesta adaptativa al estrés y, a medio-largo plazo, reducir las consecuencias negativas que pudieran derivarse de esta respuesta. A pesar de la importancia del SN en el paciente CE, la evidencia de la que disponemos es aún escasa, por lo que muchas de las recomendaciones de las guías clínicas se basan en opiniones de expertos y en estudios realizados en pacientes adultos o en niños no CE. Sin embargo, en los últimos años se han publicado distintos estudios cuyos resultados permiten mejorar el SN de estos pacientes: ajustar el aporte energético-proteico en función de la fase de la enfermedad, evitar la sobrenutrición y la hiperglucemia, la importancia de la nutrición enteral como vía de elección del SN, la superación de distintas barreras que dificultan su instauración o el momento de inicio de la nutrición parenteral. Estos aspectos se abordarán en esta revisión.

La donación en asistolia controlada (tipo III de Maastricht) en pediatría

Leches de crecimiento. ¿Qué pueden aportar en la alimentación del niño pequeño?

Recomendaciones para el empleo de probióticos en la diarrea en la infancia

La pediatría en las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián

Fractura lumbar como presentación de un linfoma linfoblástico de células B

Top 5.000 en el blog «Pediatría basada en pruebas» y el interés de la «blogmetría»

Factores de riesgo de la mastitis infecciosa durante la lactancia

La mastitis infecciosa es una patología común durante la lactancia y constituye una de las primeras causas de destete precoz. Por tanto, debería considerarse un problema de salud pública relevante, ya que priva a la pareja madre-hijo de los incuestionables beneficios de la lactancia. No obstante, la mastitis humana ha sido hasta la fecha una enfermedad subestimada, ya que su diagnóstico microbiológico no se realiza de forma sistemática, y habitualmente sólo se consideran mastitis los casos agudos que cursan con una sintomatología evidente. En este trabajo se revisa la literatura médica acerca de los posibles factores de riesgo que podrían estar implicados en el desarrollo de mastitis infecciosa, incluidos los aspectos relacionados con el historial médico de la madre y del hijo, el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia. En este sentido, el hecho de profundizar en el conocimiento de dichos factores permitirá proporcionar un asesoramiento adecuado durante la lactancia, así como diseñar estrategias para prevenir esta enfermedad, con el objetivo final de que muchas parejas madre-hijo disfruten plenamente de los beneficios que proporciona la lactancia materna.

Comunicación científica (XXXVII). Cómo hacer una estrategia social media para pediatras (IV). Técnicas de «social customer relationship management» en redes sociales

Se explican las características de un customer relationship management (CRM) aplicado al mundo de la salud, en especial al de la pediatría, en un entorno online, lo que se denomina social CRM. Se exponen sus beneficios e inconvenientes, y se describen algunas tácticas que los pediatras están siguiendo para gestionar las comunidades de pacientes online, actuales y potenciales, que se generan en torno a sus cuentas profesionales en los medios sociales o redes sociales, explorando así la gestión online de la relación antes y después de la cita médico-paciente.

La web de un servicio médico como herramienta de información, formación y gestión

Enterobacterias productoras de carbapenemasas en un hospital pediátrico

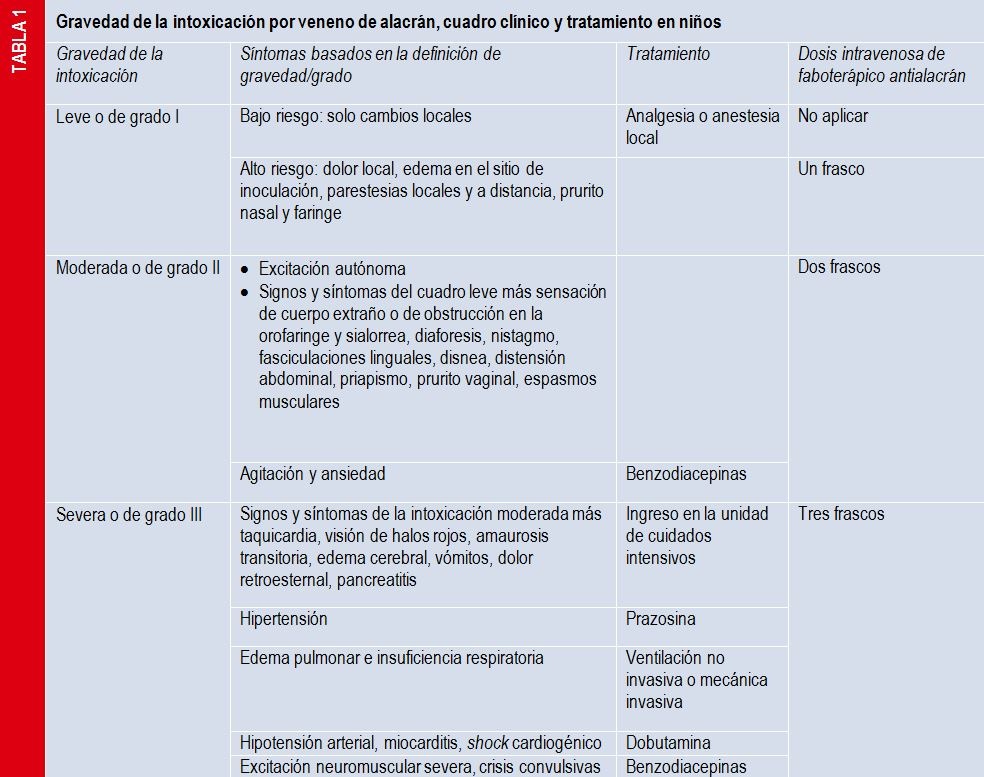

Envenenamiento por picadura de alacrán. Presentación de un caso clínico

El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad en España: crónica de los últimos 15 años

El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad tiene una gran relevancia en la infancia y puede perdurar en la adolescencia y en la edad adulta. Cada vez se conoce más y mejor en España esta afección, y desde hace más de una década su diagnóstico ha aumentado, así como los medios para su asistencia, tanto sanitaria como educativa. Tras hacer una breve historia de esta enfermedad, en esta revisión se actualizan los datos de prevalencia y del diagnóstico precoz, así como de los tratamientos disponibles actualmente. Asimismo, se comentan algunos aspectos de la realidad asistencial y cómo se está planificando el futuro.

No todo son malos tratos: pensando en un diagnóstico alternativo

Características de los traslados pediátricos urgentes de un hospital de segundo nivel. Desde lo que tenemos y hacia lo que queremos

Consejos prácticos para la prescripción de nutrición parenteral pediátrica

La nutrición parenteral es una técnica ampliamente extendida en pediatría. Su prescripción debe realizarse teniendo en cuenta las particularidades del niño enfermo en diversos aspectos: requerimientos energéticos, hidroelectrolíticos y de macro/micronutrientes, utilización metabólica de los nutrientes, capacidad de las vías de infusión, etc. El cálculo sistematizado ayudará a prevenir errores y evitar complicaciones. En el presente artículo se revisan las recomendaciones internacionales de macro/micronutrientes para la nutrición parenteral pediátrica y se repasan diversas cuestiones prácticas que resultan de ayuda para el clínico, como el cálculo del aporte energético, las proporciones entre macronutrientes para procurar el mejor rendimiento, los aspectos sobre seguridad y el aporte proporcionado de micronutrientes, entre otras.

Unidad Pedagógica Hospitalaria: humanizar la enseñanza y la asistencia

En el concepto de «pedagogía hospitalaria» conviene tener presente cuatro ideas clave: a) la humanización actúa como epicentro de la atención sanitaria, especialmente desde el siglo xxi; b) cabe considerarla como una sección más del Servicio de Pediatría; c) está más allá de la medicina y más allá de la educación especial, y d) es mucho más que un aula hospitalaria, pues su labor se extiende más allá de sus paredes.

En este artículo comentamos algunos aspectos generales de las Unidades Pedagógicas Hospitalarias (UPH) de la Comunidad Valenciana y centramos nuestra atención sobre la labor efectuada por la UPH del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante. Con nuestra experiencia fundamentamos una conclusión: toda UPH debe convertirse en instrumento docente y también terapéutico, totalmente integrado en el Servicio de Pediatría, y su labor es una buena oportunidad para iniciar el camino de «hospital líquido», entendiendo como tal el que sale de sus paredes y convive con la sociedad.

Tratamiento no quirúrgico en la apendicitis aguda no complicada en niños / La presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad sigue siendo escasa

Comunicación científica (XXIX). De la eHealth a la mHealth. Apps en pediatría

La generalización del uso de dispositivos móviles ha propiciado el desarrollo de un enorme y variado catálogo de aplicaciones en continua regeneración que se ha extendido al ámbito de la salud y que auxilian en la práctica médica a los profesionales médicos, al tiempo que permiten el desarrollo de un papel proactivo por parte del paciente en las tareas de seguimiento. En este trabajo se describen el contexto y las características de estas aplicaciones en el campo de la salud, y se proporciona un listado con algunas de las más destacadas en el campo de la pediatría, útiles para la actualización de conocimientos, el auxilio en las labores de gestión y la consulta sobre diagnósticos, así como las más empleadas por los padres para facilitar el seguimiento y la monitorización. Asimismo, se ofrece un listado con los principales directorios y buscadores de aplicaciones para facilitar la búsqueda entre una oferta tan variada y cada día más amplia, además de las iniciativas nacionales e internacionales orientadas a valorar la calidad y la fiabilidad de estas aplicaciones.

Transporte interhospitalario pediátrico y neonatal en un hospital secundario

Introducción: Las unidades de cuidados intensivos pediátricos son áreas donde se concentran personal y equipo especializado en el manejo de niños críticos. Éstos, a menudo, deben ser trasladados hacia estas zonas en busca de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Tales desplazamientos pueden añadir un riesgo adicional a estos pacientes.

Objetivos: Conocer las características del transporte interhospitalario pediátrico y neonatal en nuestra provincia.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes que precisaron traslado interhospitalario desde el 1 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2012. Analizamos las siguientes variables: sexo, edad, fecha y hora, etnia, diagnóstico clínico, centro receptor y características del médico que realizó el traslado.

Resultados: Se realizaron 245 traslados de carácter urgente, el 35,5% en periodo neonatal y el 64,5% pediátrico. En el transporte pediátrico, las principales causas de traslado fueron el traumatismo con o sin afectación encefálica (22,2%), la patología neurológica no traumática (16,5%) y la patología respiratoria (15,8%). En el transporte neonatal, las causas más importantes fueron la patología respiratoria grave que requiere ventilación asistida (25,3%) y la prematuridad (23%). Se presentaron efectos adversos en el 0,8% de los traslados.

Conclusiones: Aunque la mayoría del personal médico que realizó el traslado no posee formación específica, el número de complicaciones fue significativamente pequeño. El transporte de los niños gravemente enfermos a un centro pediátrico de atención terciaria puede llevarse a cabo de forma más segura con un equipo especializado en cuidados críticos pediátricos que con equipos que no están capacitados específicamente en transporte pediátrico.

Estudio EPOCA sobre el impacto de los problemas de conducta en niños menores de 12 años y sus familias

Betaglucanos de «Pleurotus ostreatus» en la prevención de infecciones respiratorias recurrentes

Comunicación científica (XXV). Lenguaje médico (3): Defectos en el título de los artículos publicados en las revistas pediátricas españolas

Posibilidades dietéticas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Comunicación científica (XXIV). Lenguaje médico (2): Los epónimos en el lenguaje médico de la pediatría

Los epónimos son muy frecuentes en ciencias de la salud y una parte fundamental del lenguaje y de la cultura histórica de los médicos, ya que numerosas personas han dado nombre a enfermedades, síndromes y signos, partes anatómicas y procesos fisiológicos y patológicos. A pesar de ser términos etimológicamente vacíos, están ampliamente arraigados en la educación médica y en la historia de la medicina, de manera que sería muy difícil prescindir de ellos, o incluso, como proponen algunos, erradicarlos. En la actualidad no es frecuente que surjan nuevos epónimos médicos, ya que todos los desarrollos importantes de la medicina son fruto del trabajo en equipo y, por ello, es difícil bautizarlos con nombres que incluyan a todas las personas involucradas. Continúa el debate científico en la literatura médica con argumentos a favor y en contra de su uso. Lo razonable parece ser mantener los epónimos clásicos que han perdurado en el tiempo, sea porque tienen mayor importancia clínica, sensibilidad, especificidad y significación diagnóstica, o por su mayor importancia histórica.

Comunicación científica (XXIII). Lenguaje médico (1): Usos y abusos de las abreviaturas y siglas en el lenguaje médico y en pediatría

Los diferentes tipos de abreviaciones (abreviaturas, siglas y símbolos) se emplean ampliamente en todos los campos científicos, especialmente en ciencias de la salud, y normalmente se utilizan como recurso para ganar tiempo y ahorrar espacio. Sin embargo, pueden producir problemas de comunicación entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales y suscitar interpretaciones erróneas con posibles consecuencias graves, sobre todo en las prescripciones de medicamentos en la edad infantil. En este artículo se revisan las reglas que definen su construcción y uso, se describen los problemas de su utilización en la comunicación científica, se proponen soluciones para evitarlos y se detallan algunos buscadores de siglas en internet.

Factores de riesgo de la mastitis infecciosa en mujeres lactantes: estudio de casos y controles en población española (parte 2)

Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los posibles factores de riesgo asociados a la mastitis infecciosa en mujeres lactantes.

Métodos: Se diseñó un estudio de casos y controles, con 368 casos (mujeres lactantes con mastitis) y 148 controles (mujeres lactantes sin mastitis). La información se recogió de forma retrospectiva mediante encuestas, que recopilaron información sobre diversos aspectos del historial médico de la madre y del hijo, así como distintos factores relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia que pudieran estar implicados en el desarrollo de la mastitis. La asociación entre la mastitis y dichos factores se realizó mediante un análisis bivariante y un modelo de regresión logística multivariante.

Resultados: Los resultados del análisis multivariante pusieron de manifiesto que los principales factores relacionados con un incremento estadísticamente significativo del riesgo de padecer mastitis fueron los siguientes: presencia de grietas en los pezones (p <0,0001), uso de antibióticos orales (p <0,0001), bombas de extracción (p <0,0001) y antifúngicos tópicos (p= 0,0009) durante la lactancia, padecimiento de mastitis en lactancias previas (p= 0,0014), subida de la leche después de 24 horas posparto (p= 0,0016), antecedentes familiares de mastitis (p= 0,0028), separación madre-hijo tras el parto durante más de 24 horas (p= 0,0027), aplicación de pomadas en los pezones (p= 0,0228) e infecciones de garganta (p= 0,0224).

Conclusiones: En este trabajo se han identificado diversos factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la mastitis infecciosa. Este conocimiento permitirá proporcionar un asesoramiento adecuado durante la lactancia sobre los factores de riesgo modificables, como el uso de bombas de extracción o de una medicación inadecuada. También se podría identificar antes del parto a las mujeres con un riesgo elevado de desarrollar mastitis, como las que presentan antecedentes familiares de dicha enfermedad, y por tanto desarrollar estrategias para su prevención.

Factores de riesgo de la mastitis infecciosa en mujeres lactantes: estudio de casos y controles en población española (parte 1)

Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los posibles factores de riesgo asociados a la mastitis infecciosa en mujeres lactantes.

Métodos: Se diseñó un estudio de casos y controles, con 368 casos (mujeres lactantes con mastitis) y 148 controles (mujeres lactantes sin mastitis). La información se recogió de forma retrospectiva mediante encuestas, que recopilaron información sobre diversos aspectos del historial médico de la madre y del hijo, así como distintos factores relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia que pudieran estar implicados en el desarrollo de la mastitis. La asociación entre la mastitis y dichos factores se realizó mediante un análisis bivariante y un modelo de regresión logística multivariante.

Resultados: Los resultados del análisis multivariante pusieron de manifiesto que los principales factores relacionados con un incremento estadísticamente significativo del riesgo de padecer mastitis fueron los siguientes: presencia de grietas en los pezones (p <0,0001), uso de antibióticos orales (p <0,0001), bombas de extracción (p <0,0001) y antifúngicos tópicos (p= 0,0009) durante la lactancia, padecimiento de mastitis en lactancias previas (p= 0,0014), subida de la leche después de 24 horas posparto (p= 0,0016), antecedentes familiares de mastitis (p= 0,0028), separación madre-hijo tras el parto durante más de 24 horas (p= 0,0027), aplicación de pomadas en los pezones (p= 0,0228) e infecciones de garganta (p= 0,0224).

Conclusiones: En este trabajo se han identificado diversos factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la mastitis infecciosa. Este conocimiento permitirá proporcionar un asesoramiento adecuado durante la lactancia sobre los factores de riesgo modificables, como el uso de bombas de extracción o de una medicación inadecuada. También se podría identificar antes del parto a las mujeres con un riesgo elevado de desarrollar mastitis, como las que presentan antecedentes familiares de dicha enfermedad, y por tanto desarrollar estrategias para su prevención.

Frecuencia de desnutrición pediátrica en hospitales de Cuba

Introducción: La desnutrición es un problema de salud generalizado. En combinación con una enfermedad subyacente, reduce la calidad de vida e incrementa la mortalidad general y la de grupos específicos.

Objetivo: Determinar la frecuencia de desnutrición pediátrica en hospitales de Cuba.

Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico y descriptivo, que se desarrolló en 8 hospitales de Cuba. La población de estudio estuvo constituida por todos los niños de ambos sexos, de entre 1 mes y 19 años de edad, que ingresaron en el hospital, durante un periodo de 3 meses (desde el 1 de julio al 31 de septiembre de 2011). A todos los pacientes incluidos en el estudio se les realizó una encuesta en las primeras 48 horas de su ingreso. Las variables antropométricas utilizadas fueron el peso y la talla. Con ambos datos de determinó el índice de masa corporal (IMC), que nos permitió clasificar el estado nutricional, según las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud: de 2006 para los menores de 5 años y de 2007 para los de ≥5 años. El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 18.0.

Resultados: Se encontró una frecuencia de desnutrición del 12,1% según el Z Score IMC/edad, y un 30,1% de sobrepeso-obesidad. De los pacientes desnutridos, el 18% correspondió al grupo de escolares, seguidos por los adolescentes (15%) y los lactantes (9%). El 82,9% de los niños ingresó por causas médicas.

Conclusiones: El estudio demostró que la herramienta utilizada permitió evaluar y clasificar el estado nutricional al ingreso hospitalario.

¿Nos formamos los pediatras para publicar artículos médicos? Encuesta piloto

Introducción: Redactar y publicar requiere una metodología, una organización y una sistemática que los pediatras deben conocer.

Objetivo: Evaluar la formación en publicaciones biomédicas entre los pediatras y especialistas médicos que trabajan en nuestra área de pediatría, así como su experiencia personal respecto a la publicación de artículos.

Material y métodos: Se realizó una encuesta de oportunidad con 13 preguntas cerradas y una mixta sobre formación, experiencia y motivación para publicar. La muestra estuvo constituida por los asistentes a una sesión sobre «Cómo publicar artículos» de un curso dirigido a pediatras, médicos de familia, residentes de pediatría (MIR-pediatría) y residentes de medicina familiar. La estadística descriptiva se llevó a cabo con el programa SPSS versión 15.

Resultados: La población diana estuvo formada por 53 médicos; cumplimentaron el cuestionario 34 (64,1%). Sólo 13 de los 34 respondedores (38%) refirieron haber asistido a cursos o seminarios sobre cómo realizar una publicación: 9 de 21 pediatras (42,8%), 2 de 6 MIR-pediatría (33,3%) y 2 de 7 MIR-medicina de familia (28,6%). Respecto a la experiencia, 18 pediatras (85,7%) publicaron al menos 1 artículo en los últimos 5 años; publicaron más de 5 artículos 5 pediatras (23,8%), 2 MIR-pediatría (ambos menos de 6 artículos) y 5 MIR-medicina de familia. Respecto a la motivación, publicar les resultó «demasiado difícil» a 5 (un 20% de los que publicaron). El motivo principal para publicar fue el currículum personal (un 94,1% de 34).

Discusión: Este estudio piloto nos sirvió para conocer la realidad y la necesidad formativa para escribir artículos biomédicos en nuestra muestra local. Es una propuesta para extender este tipo de estudios a otros distritos o áreas sanitarias. Un porcentaje importante señaló que no le resultó emocionalmente positivo publicar, antes al contrario, que tuvo «demasiadas dificultades».

Conclusiones: En nuestra muestra se observa una falta de formación percibida en escritura científica. Para conocer, promover y orientar las necesidades de formación en docencia sobre escritura biomédica, creemos recomendable potenciar herramientas como este tipo de encuestas.

Mutación en el gen supresor tumoral PTCH1 en el síndrome de Gorlin. Presentación de un caso

El síndrome de Gorlin, también conocido como síndrome del carcinoma basocelular nevoide (SCBN), es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, con penetrancia alta y expresividad clínica variable. El SCBN se caracteriza por la presencia de múltiples carcinomas basocelulares, fibromas de ovario y una variedad de características clínicas, clasificadas según criterios mayores y menores que permiten orientar el diagnóstico. El SCBN corresponde a una enfermedad genética con baja incidencia y poca prevalencia en México. Está asociado a mutaciones en el gen supresor de tumores PTCH1.

Presentamos el caso de una niña de 13 años, producto del primer embarazo de padres sanos y sin antecedentes heredofamiliares de importancia. Los signos clínicos en esta paciente incluían los siguientes: macrocefalia, frontal amplio, puente nasal ancho, telecanto y paladar alto y ojival. En la piel se observaron 8 nevos y hoyuelos palmares o plantares. Mediante un estudio radiológico se observó la presencia de quistes odontogénicos, que eran recurrentes. El estudio molecular demostró una mutación heterocigota en el gen supresor de tumores PTCH1.

Los hallazgos mostraron una mutación novel, no descrita en la bibliografía o en bases de datos públicas; sin embargo, la mutación expresa las manifestaciones fenotípicas características del SCBN. Actualmente, no existe un tratamiento definitivo para esta afección, por lo que es necesario un abordaje preventivo multidisciplinario y el asesoramiento genético.

Comunicación científica (XVII). Conocimientos básicos para leer (y escribir) un artículo científico (4): Discusión y Bibliografía

Como en una obra teatral, en los artículos científicos hay un inicio (Introducción), un nudo (Material y métodos y Resultados) y un desenlace (Discusión). En la Discusión se analiza el significado de los hallazgos del estudio, se destacan los aspectos nuevos y relevantes y las principales conclusiones, se analizan e interpretan los datos de la investigación según la metodología empleada, y se concreta una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de investigación. En la Discusión se debe dar respuesta a cuatro apartados esenciales: validez científica, importancia clínica, novedad y utilidad clínica.

El cuidado en seleccionar y transcribir la bibliografía de un artículo científico orienta sobre bastantes aspectos, pero uno esencial es el rigor con el que se ha realizado un estudio. Las referencias bibliográficas constituyen una sección destacada en un trabajo científico, en que la selección cuidadosa de documentos relevantes es un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto, a la vez que constituye una importante fuente de información para el lector. Es fundamental conocer bien los estilos de citación para elaborar las referencias bibliográficas basadas en los «requisitos de uniformidad» (el estilo Vancouver es el más utilizado en ciencia médica).

Finalmente, cabe considerar cuatro apartados que suelen ir al final del documento y que también son de interés: Agradecimientos, Financiación, Conflictos de intereses y Anexos.

Merck Serono concede las primeras becas Grant for Growth Innovation (GGI)

- El nombre de los premiados se ha conocido durante la celebración del 53 Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), celebrado del 18 al 20 de septiembre en Dublín

- Con la entrega de estas becas se pretende fomentar el desarrollo de proyectos de innovación para el avance de la investigación científica y médica en el área de crecimiento

Madrid, 22 de septiembre de 2014. Merck Serono ha anunciado el nombre de los ganadores de la primera edición de las becas Grants for Growth Innovation (GGI) en un simposio satélite que ha tenido lugar durante la celebración del 53 Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), celebrado del 18 al 20 de septiembre en Dublín (Irlanda).

En esta primera edición se ha recibido un total de 60 solicitudes procedentes de 19 países. Todas ellas fueron revisadas por un Comité de Dirección Científico formado por endocrinólogos reconocidos internacionalmente y presidido por Christian Strasburger, jefe de Endocrinología Clínica del Hospital Universitario Charité (Berlín). Tras un riguroso proceso de selección, se han concedido tres premios para apoyar proyectos de innovación procedentes de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los ganadores de las becas GGI en esta primera edición han sido:

Dr. Leo Dunkel, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido). Proyecto: Defining the role of fibroblast growth factor 21 (FGF21) in the pathogenesis of growth hormone resistance and subsequent growth failure in chronic childhood conditions.

Dr. Julian Lui, del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de Bethesda (Estados Unidos). Proyecto: Cartilage-Targeted Therapeutics for Growth Disorders

Dr. Lars Sävendahl, del Instituto y Hospital Universitario Karolinska, en Solna (Suecia). Proyecto: Early prediction of long-term growth response to GH treatment; Evaluation of a newly developed technique based on magnetic resonance imaging of the tibia growth plate.

«Las becas Grant for Growth Innovation reflejan el compromiso de Merck con la innovación, puesto que consideramos que ésta es la base de nuestros esfuerzos para avanzar en nuevas posibilidades en el tratamiento de trastornos del crecimiento humano», afirmó Steven Hildemann, director médico global y jefe de Global Medical Affairs y Global Drug Safety de Merck Serono. Asimismo, añadió que «identificar y apoyar a los investigadores que tienen la vista puesta en el futuro en el ámbito del crecimiento ayuda a alcanzar el objetivo colectivo de avanzar en nuestro conocimiento en esta área terapéutica y proporcionar mejores resultados a los pacientes que viven con desórdenes de crecimiento».

Acerca de las becas para la investigación GGI

Merck Serono anunció en el año 2013 el inicio del programa GGI para apoyar el desarrollo de conocimiento en el área de crecimiento. En total, se destinará un total de hasta 400.000 euros a uno o más proyectos de investigación.

Cada proyecto presentado ha sido evaluado en ciego por un Comité de Dirección Científico formado por endocrinólogos reconocidos internacionalmente, de acuerdo a cinco criterios: innovación, fundamento científico, claridad, viabilidad e impacto de la investigación.

Para más información sobre el programa GGI, puedes visitar http://www.grantforgrowthinnovation.org

Acerca de Merck

Merck, la multinacional alemana con mayor tradición farmacéutica y química del mundo, es hoy una compañía con unas ventas de 10.300 millones de euros en 2011. Con una historia que se remonta a 1.668 y un éxito basado en innovaciones desarrolladas por colaboradores con espíritu emprendedor. Merck cuenta hoy con aproximadamente 40.000 empleados en 67 países del mundo. Merck agrupa sus actividades bajo Merck KGaA, cuyas acciones pertenecen a la familia Merck en un 70% aproximadamente. El 30% restante cotiza en Bolsa. En 1917, la filial norteamericana de Merck&Co fue expropiada y ha sido desde entonces una compañía independiente.

Revisión y evaluación de las maniobras de reanimación cardiopulmonar en un servicio de urgencias

Introducción: La baja incidencia de parada cardiorrespiratoria (PCR) en niños ha motivado la creación de registros de datos que permiten valorar las medidas implantadas para poder compararlas y extraer conclusiones. El objetivo de este trabajo era conocer la experiencia del personal de un servicio de urgencias pediátricas (SUP) en la atención de las PCR, describir las medidas de reanimación cardiopulmonar (RCP) empleadas y su evaluación.

Métodos: Estudio retrospectivo de las historias clínicas y del registro «tipo Utstein», durante 10 años (2001-2010), de los pacientes a quienes el personal del SUP realizó maniobras de RCP.

Resultados: Se analizaron 49 episodios de RCP correspondientes a 46 pacientes (28 varones, con una mediana de edad de 2,1 años). Presentaban alguna enfermedad crónica 28 pacientes. La PCR y la etiología neurológica fueron el motivo de aviso y la causa más frecuente, respectivamente. Se encontraban en medio extrahospitalario 21 pacientes, y se iniciaron maniobras de RCP en 13. En 44 episodios se intubó al paciente, en 35 se realizó masaje cardiaco externo y en 33 se administraron fármacos. En 13 pacientes no se consiguió la recuperación de la circulación espontánea (RECE). La mediana de tiempo de RCP fue de 30 minutos, y resultó superior en los pacientes en quienes no se consiguió la RECE (45 frente a 15 min; p= 0,03). Otros 12 pacientes fallecieron durante el ingreso posterior a la PCR. El personal del SUP consideró mejorables las maniobras de RCP realizadas en 12 de los 43 episodios evaluados.

Conclusiones: La realización de RCP por parte del personal del SUP es poco frecuente. La mayoría de los pacientes estaban en PCR en el momento de ser atendidos, por lo que requirieron la realización de RCP avanzada. El personal del SUP evaluó las maniobras de RCP realizadas en 43 casos, y las consideró correctas en 31, mejorables en 10 y deficientes en 2 episodios.

¿Son aplicables los criterios analíticos generales para definir el hipotiroidismo en personas con síndrome de Down?

Las diversas series publicadas sobre la prevalencia de las alteraciones tiroideas en las personas con síndrome de Down (SD) muestran una gran dispersión de resultados, aunque todas coinciden en señalar una frecuencia mayor que en la población general. La causa de estas diferencias puede que dependa del método de selección de la muestra. En este trabajo se estudia una población sana de adolescentes con SD, perteneciente a la Asociación de Málaga, seleccionada aleatoriamente, al margen del circuito asistencial. Al valorar la tirotropina (TSH) como parámetro bioquímico para definir la función tiroidea, resulta que la media de la distribución de la población con SD estudiada se sitúa 2 desviaciones estándar por encima de la población general. Estos datos muestran que son dos poblaciones diferentes, por lo que sería necesario definir los criterios de normalidad e hipotiroidismo subclínico, dudoso o patológico, y proponer nuevas pautas para iniciar el tratamiento.

Comunicación científica (XIV). Conocimientos básicos para leer (y escribir) un artículo científico (1): lectura crítica de documentos científicos

Si la lectura es un paso necesario para la escritura, saber leer bien literatura científica es el paso previo para escribir (y plantear) correctamente artículos científicos. La lectura crítica es el proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada por la bibliografía científica, considerando sistemáticamente los resultados que se presentan, y aprender a juzgar si las pruebas científicas son válidas (rigor científico), importantes (interés en la práctica clínica) y aplicables (en nuestro entorno médico). De esta forma, la lectura crítica nos permite discriminar los artículos según los puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada, y su finalidad es ayudar a los profesionales a tomar decisiones adecuadas a una situación clínica o de gestión concreta.

En este artículo se exponen los fundamentos que nos llevarán a adquirir las competencias necesarias para una buena lectura crítica, así como los principales recursos para aprender y mejorar en la lectura crítica de documentos científicos: CASPe, Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia, etc.

El rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria en el niño menor de 3 años: una compleja combinación de factores médicos, sensoriomotores y conductuales

El rechazo de un niño a alimentarse se caracteriza por su negativa a comer todos o la mayoría de los alimentos. La selectividad alimentaria se caracteriza por la ingesta de una variedad limitada de alimentos y el rechazo a la mayoría de los nuevos nutrientes. Cuando los problemas de rechazo de alimentos y selectividad persisten, los niños corren el riesgo de tener deficiencias nutricionales. A pesar de que casi todos los niños con problemas de alimentación tienen alguna condición biológica, la mayoría de los programas de intervención se centran en los componentes conductuales. Los términos «rechazo a alimentarse» y «selectividad alimentaria» parecen implicar que se trata de comportamientos voluntarios cuando, en realidad, es muy probable que se deban a problemas médicos o sensoriomotores no identificados que transforman el proceso de alimentarse en algo difícil o doloroso. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una revisión de los factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación y el tratamiento del niño que rechaza alimentarse o que se muestra excesivamente selectivo en la aceptación de alimentos.

Coordinación entre las unidades neonatales y los servicios de atención temprana: un reto posible

Sr. Director:

La incidencia de discapacidad en el grupo de recién nacidos (RN) pretérmino oscila entre el 5 y el 10%, y es más frecuente en el grupo de menor edad gestacional1-3.

La asistencia óptima de estos pacientes exige una adecuada atención durante su estancia en las unidades neonatales, pero también un mantenimiento de la atención tras el alta. Con frecuencia son remitidos a los diversos servicios de atención temprana (AT) tras la aplicación de determinados scores realizados a partir de distintos factores de riesgo4. Estos servicios de AT actúan de forma multidisciplinaria sobre los pacientes de riesgo, con el objetivo de promover la salud y el bienestar, mejorar la competencia y disminuir los retrasos en el desarrollo o prevenir deterioros funcionales, así como promover la adaptación y la integración familiar. Existe cierta discrepancia acerca de la efectividad de dichos servicios, sobre todo en relación con el tipo de tratamiento que se debe aplicar, si bien hay consenso acerca de sus buenos resultados a corto plazo y cuando se inician precozmente5-7.

En nuestra unidad neonatal detectamos una serie de problemas que comúnmente se presentan a la hora de remitir a estos RN a los servicios de AT: dificultad de los padres para acceder a ellos; actuación tardía por parte de los servicios de AT debido a un exceso de burocratización; dificultad de atención por parte de los pacientes pertenecientes a áreas sanitarias distintas a la del hospital de nacimiento; exceso de medicalización (posibilidad de derivación de pacientes a AT sin ser realmente necesaria dicha atención, lo cual puede suponer en los padres una carga emocional añadida, al perpetuar innecesariamente el concepto de «hijo enfermo»); duplicidad de la atención (frecuentemente asisten a más de un centro o equipo de AT de forma simultánea con el fin de mejorar aún más su evolución, sin tener en cuenta el posible agotamiento del paciente), o la dificultad para la conciliación laboral, entre otros.

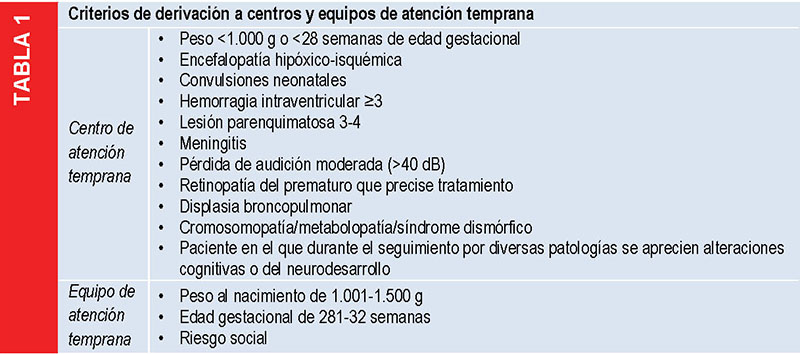

Por ello, diversos especialistas en atención especializada (neonatólogos, neurólogos pediátricos, psiquiatras infantiles y trabajadoras sociales) y médicos de atención primaria, así como equipos y centros concertados de AT del área noroeste de la Comunidad de Madrid y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, elaboramos un protocolo de actuación conjunta para los pacientes con riesgo de presentar alteraciones neurológicas, sensoriales o sociales. Se elaboraron unos criterios de derivación a los centros y equipos de AT (tabla 1), acordando la inclusión en el informe del centro o equipo al cual debían dirigirse los padres, informándoles de la dirección y la forma de contacto. La distribución de los pacientes se realizó según el lugar de residencia, estableciendo asimismo como objetivo no demorar la primera valoración más allá de 1 mes tras el alta. Se estableció un calendario de revisiones: en los centros de AT la valoración de los pacientes que entraban en el programa de seguimiento se realizaría trimestralmente, y en los que formaban parte del programa de tratamiento se realizaría de acuerdo con el protocolo específico de cada centro. En los equipos de AT la valoración se realizaría cada 4 meses el primer año y luego semestralmente hasta los 3 años. Igualmente, se estableció que los servicios de AT elaborarían un informe semestral que entregarían a los padres y a los profesionales encargados de la asistencia del paciente, en el que además constaría el test de Brunet-Lézine en caso de sospecha de alteración en el neurodesarrollo. En el caso de los RN que no residían en nuestra área geográfica, se acordó su derivación durante el ingreso a la trabajadora social, encargada de contactar con el servicio de AT que le correspondiera. Con el fin de valorar la evolución de los pacientes, así como la necesidad de modificación de los criterios de derivación, de forma semestral se realizan sesiones del equipo de coordinación en el hospital, donde se discuten de forma individualizada los casos de RN derivados.

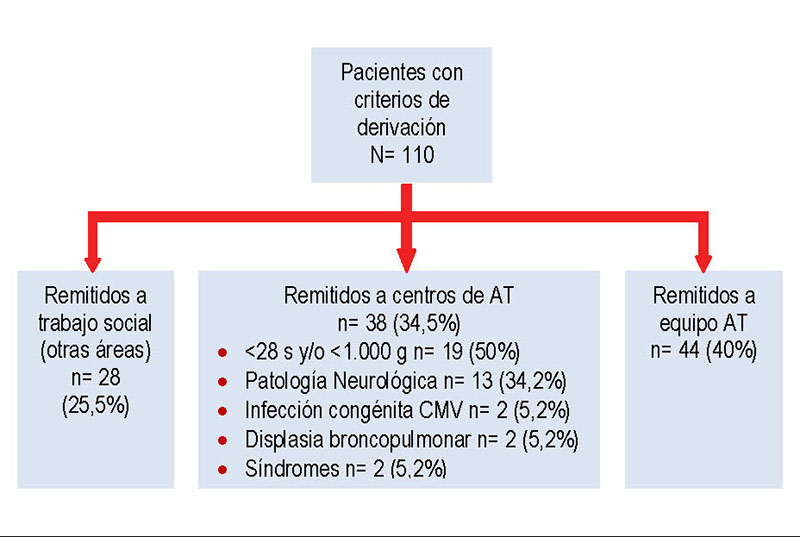

Se elaboraron unos criterios de derivación a los centros y equipos de AT (tabla 1), acordando la inclusión en el informe del centro o equipo al cual debían dirigirse los padres, informándoles de la dirección y la forma de contacto. La distribución de los pacientes se realizó según el lugar de residencia, estableciendo asimismo como objetivo no demorar la primera valoración más allá de 1 mes tras el alta. Se estableció un calendario de revisiones: en los centros de AT la valoración de los pacientes que entraban en el programa de seguimiento se realizaría trimestralmente, y en los que formaban parte del programa de tratamiento se realizaría de acuerdo con el protocolo específico de cada centro. En los equipos de AT la valoración se realizaría cada 4 meses el primer año y luego semestralmente hasta los 3 años. Igualmente, se estableció que los servicios de AT elaborarían un informe semestral que entregarían a los padres y a los profesionales encargados de la asistencia del paciente, en el que además constaría el test de Brunet-Lézine en caso de sospecha de alteración en el neurodesarrollo. En el caso de los RN que no residían en nuestra área geográfica, se acordó su derivación durante el ingreso a la trabajadora social, encargada de contactar con el servicio de AT que le correspondiera. Con el fin de valorar la evolución de los pacientes, así como la necesidad de modificación de los criterios de derivación, de forma semestral se realizan sesiones del equipo de coordinación en el hospital, donde se discuten de forma individualizada los casos de RN derivados. Figura 1. Derivación de pacientes de riesgo a los diversos centros y equipos de atención temprana, así como a la trabajadora social durante el periodo 2010-2012. AT: atención tempranaLa experiencia acumulada en nuestro centro entre los años 2010 y 2012 tras la creación de este equipo de coordinación es la siguiente (figura 1): 110 pacientes han sido valorados con alguno de los factores expuestos previamente, 44 (40%) han sido remitidos a los diversos equipos de AT del área, 38 (34,5%) han sido remitidos a los centros de AT y, finalmente, 28 (25,5%) fueron remitidos a la trabajadora social por vivir en un área sanitaria distinta a la de nuestro hospital.

Figura 1. Derivación de pacientes de riesgo a los diversos centros y equipos de atención temprana, así como a la trabajadora social durante el periodo 2010-2012. AT: atención tempranaLa experiencia acumulada en nuestro centro entre los años 2010 y 2012 tras la creación de este equipo de coordinación es la siguiente (figura 1): 110 pacientes han sido valorados con alguno de los factores expuestos previamente, 44 (40%) han sido remitidos a los diversos equipos de AT del área, 38 (34,5%) han sido remitidos a los centros de AT y, finalmente, 28 (25,5%) fueron remitidos a la trabajadora social por vivir en un área sanitaria distinta a la de nuestro hospital.

Es imprescindible la coordinación de los servicios implicados en la asistencia tras el alta del RN de riesgo, dado que permite una mejor atención al paciente y sus familias.

Bibliografía

1. Sizun J, Westrup B. Early developmental care for preterm neonates: a call for more research. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004; 89: F384-F388.

2. Bylund B, Cervin T, Finnstrom O, Gaddlin PO, Kernell A, Leijon I, et al. Morbidity and neurological function of very low birthweight infants from the newborn period to 4 y of age. A prospective study from the south-east region of Sweden. Acta Paediatr. 1998; 87: 758-763.

3. Mikkola K, Ritari N, Tommiska V, Salokorpi T, Lehtonen L, Tammela O, et al. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age of a national cohort of extremely low birth weight infants who were born in 1996-1997. Pediatrics. 2005; 116: 1.391-1.400.

4. Rodríguez Ogando A, Miranda Herrero MC, Castro de Castro P, Vázquez López M, Blanco Bravo D. Early stimulation in newborns with birth weight between 1,000 and 1,500 g: is it always necessary? An Pediatr (Barc). 2011; 75: 161-168.

5. Ziviani J, Feeney R, Rodger S, Watter P. Systematic review of early intervention programmes for children from birth to nine years who have a physical disability. Aust Occup Ther J. 2010; 57: 210-223.

6. Spittle A, Orton J, Anderson P, Boyd R, Doyle LW. Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12: CD005495.

7. Nordhov SM, Rønning JA, Ulvund SE, Dahl LB, Kaaresen PI. Early intervention improves behavioral outcomes for preterm infants: randomized controlled trial. Pediatrics. 2012; 129: e9-e16.

Estudio retrospectivo sobre la sacroilitis infecciosa en niños: presentación clínica, manejo y evolución

Introducción: Las sacroilitis infecciosas son una forma de artritis que deben diferenciarse de las inflamatorias. Suponen una fracción pequeña de las infecciones articulares en niños y requieren un alto índice de sospecha para realizar un diagnóstico precoz.

Pacientes y métodos: Se llevó a cabo una revisión de los casos infantiles diagnosticados en nuestro centro en los últimos 20 años. A través de las historias clínicas se recogieron diversas variables clínicas y microbiológicas: presentación clínica, duración, exploración, resultados de las pruebas complementarias, microorganismos involucrados, farmacoterapia y procedimientos quirúrgicos empleados. Se completó con una búsqueda sistemática de artículos en las principales bases de datos bibliográficas, priorizando los trabajos sobre población pediátrica y extrayendo los resultados más relevantes.