Eficacia de la recomendación de un patrón de dieta mediterránea en preescolares con sobrepeso y obesidad

Introducción: Tras realizar algunas puntualizaciones −no suficientemente aclaradas en las guías de alimentación− hemos recurrido a la dieta mediterránea tradicional y hemos medido los valores antropométricos al comienzo y al finalizar el año del estudio en pacientes que hacían un cumplimiento razonablemente correcto de las guías, y aun así tenían sobrepeso y obesidad.

Pacientes y métodos: Se incluyeron niños de 2 a 8 años con sobrepeso y obesidad en un programa de educación nutricional denominado «Aprendiendo a comer del Mediterráneo». Para evaluar la calidad de la dieta, hemos utilizado el test Kidmed y para poder medir las nuevas propuestas hemos diseñado el test de la Dieta Mediterránea Tradicional.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 92 pacientes (42 niñas y 50 niños). La edad media fue de 5,3 años. Tras un año de intervención dejaron de ser obesos el 75,7% y dejaron de tener sobrepeso el 74,3%. En conjunto, el percentil del IMC descendió 12,1 puntos. Se consiguió una mejoría en la calidad de la alimentación reflejada en una mejor puntuación de ambos índices. El test Kidmed no resultó apropiado para el control del sobrepeso.

Conclusiones: La aplicación de un patrón de dieta mediterránea tradicional en el ámbito familiar ha resultado muy efectiva en el control de niños con sobrepeso u obesidad. Consideramos que el cumplimiento del test de la Dieta Mediterránea Tradicional junto al programa nutricional «Aprendiendo a comer del Mediterráneo» han sido claves en los resultados.

Factores de mortalidad en niños con tosferina maligna

Introducción: La hiperleucocitosis y la hipertensión pulmonar son factores de riesgo de mortalidad en niños con tosferina maligna. Las opciones terapéuticas disponibles para estos casos graves no se encuentran bien establecidas.

Población y métodos: Se diseñó un estudio ambispectivo que incluía a niños diagnosticados de tosferina ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un hospital de tercer nivel en España entre enero de 2007 y octubre de 2015. Se compararon variables clínicas y demográficas entre el grupo de niños que sobrevivieron (grupo de supervivientes [GS]) y los que finalmente fallecieron (grupo exitus [EG]).

Resultados: Se identificaron un total de 31 pacientes. La mortalidad global fue del 19% (6/31 pacientes). Cinco niños fueron diagnosticados de hipertensión pulmonar. Cinco de seis niños que finalmente fallecieron precisaron canulación en oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Ocho pacientes recibieron terapia mediante exanguinotransfusión (ET). La mediana de leucocitos antes de la realización de ET fue mayor (81.300 cél./μL) en EG que en GS (57.400 cél./μL), p= 0,05. Los pacientes que fallecieron tuvieron un mayor recuento pico de leucocitos totales, linfocitos, neutrófilos y niveles de proteína C reactiva (PCR) que los niños que sobrevivieron. Las variables que se identificaron como factores de riesgo de mortalidad fueron: una frecuencia cardiaca mayor de 170 lpm (OR 18; IC del 95%: 1,7-192,0), la presencia de neumonía (OR 16,5; IC del 95%: 1,7-165) y la presencia de hipertensión pulmonar (OR 179,6 [6,4-5.027]).

Conclusión: El uso de variables sencillas como la frecuencia cardiaca, el recuento total de leucocitos o los valores de PCR pueden servir para identificar de forma precoz a pacientes con riesgo de hipertensión pulmonar y tosferina maligna, de forma que procedimientos invasivos como la ET puedan utilizarse de una forma más precoz.

Cambios en tasas de infección asociada a catéter central y factores relacionados en una unidad neonatal con la implementación de toallas de clorhexidina

Introducción: Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter central en neonatos aumentan la morbimortalidad. La clorhexidina es un antiséptico de amplio espectro que disminuye la colonización bacteriana cutánea y las tasas de infección asociada a catéter en neonatos. Comparamos las tasas de infección con limpieza con clorhexidina acuosa frente a las medidas de higiene convencional.

Metodología: Estudio experimental prospectivo no aleatorizado de los neonatos con dispositivo intravascular central de la unidad de cuidados intensivos e intermedios neonatales del Hospital General de Medellín. En el grupo experimental se implementó una toalla desechable impregnada con clorhexidina acuosa al 2%, sin retirar ni enjuagar el producto; el control recibió el baño tradicional. La limpieza se inició tras el primer día de vida y a frecuencia interdiaria independiente del peso o la edad gestacional. El estudio duró 6 meses; en los tres primeros se realizó el baño con clorhexidina y en los últimos los cuidados convencionales.

Resultados: Participaron 133 pacientes, 61 en el grupo experimental y 72 en el control. En la mediana del peso al nacer (1.960 y 1.927 g) no hubo diferencia significativa (p= 0,905) entre ambos. El grupo experimental con clorhexidina tenía más pacientes con ventilación mecánica (42,6 vs. 15,35%) con una diferencia significativa (p= 0,001). No hubo diferencia en las medianas del tiempo de estancia hospitalaria y permanencia del catéter (p= 0,189 y 0,246). La tasa de infección del torrente sanguíneo se redujo de 5,1 a 3,8 por 1.000 días de catéter (p= 1,0), siendo el germen más aislado Staphylococcus aureus meticilín-sensible.

En el análisis secundario, la intervención intraabdominal y los múltiples accesos vasculares centrales fueron predictores de infección asociada al catéter.

Conclusiones: La limpieza cutánea con clorhexidina acuosa al 2% es una medida que puede reducir la infección asociada a catéter. Fue segura en neonatos de más de 25 semanas y más de 650 g desde el segundo día de vida.

Incidencia de errores innatos del metabolismo y otros trastornos detectados en un programa de cribado metabólico neonatal ampliado de un grupo mexicano de hospitales

Introducción: La detección de errores innatos del metabolismo (EIM), endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos por medio del cribado metabólico neonatal es una iniciativa de salud mundial que comenzó hasta el año 1973 en México. La incidencia nacional de este grupo de enfermedades es incierta debido a la falta de programas de cribado metabólico neonatal ampliado (CMNA), aunada a la carencia de publicaciones relacionadas. Para el presente manuscrito, la incidencia de EIM en el noreste de México se estima a partir de un programa de CMNA en hospitales privados del Grupo Christus Muguerza.

Material y métodos: El estudio fue retrospectivo e incluyó la revisión de resultados de 19.768 recién nacidos (RN), obtenidos de marzo de 2006 a febrero de 2017.

Resultados: El programa de CMNA detectó a 60 RN con algún EIM u otro trastorno y 104 fueron identificados como heterocigotos, presentando una incidencia de 30,4 y 52,7 por cada 10.000 RN, respectivamente. El diagnóstico más frecuente fue la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD); y en el caso de los heterocigotos, las hemoglobinopatías. La combinación de tecnologías en el cribado resultó en una especificidad del 99,95%, una sensibilidad cercana al 100% y un valor predictivo positivo del 86,96%.

Conclusiones: Los programas de CMNA ofrecen la posibilidad de detectar y confirmar un diagnóstico temprano para ofrecer un tratamiento específico, en combinación con un asesoramiento genético. Por otro lado, estos resultados proporcionan una estimación de la incidencia de los EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos en un grupo de hospitales privados en México.

Donación de órganos en asistolia controlada tipo III de Maastricht en una unidad de cuidados intensivos pediátricos

Resumen

Actualmente la actividad de donación es insuficiente para suplir las necesidades de trasplante de órganos de nuestra población. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda de órganos humanos para trasplante ha condicionado la puesta en marcha de programas hospitalarios de donación en asistolia (DA) controlada tipo III de Maastricht. Los pacientes evaluables como potenciales donantes en asistolia tipo III son aquellos en los que dado su mal pronóstico vital se decide la retirada del tratamiento de soporte vital (RTSV) y fallecen tras el cese irreversible de la circulación y la respiración en un plazo de tiempo inferior a dos horas después de su aplicación, en ausencia de contraindicación médica y de oposición expresa a la donación.

Aunque la principal fuente de obtención de órganos continúa siendo a partir de pacientes en muerte encefálica, la DA controlada ofrece otra posibilidad de obtener órganos (especialmente riñones) y tejidos. Ésta precisa de un equipo multidisciplinar y un proceso de donación técnicamente diferente, enmarcado siempre dentro de protocolos clínicos hospitalarios multidisciplinares vigentes avalados por la ONT y en nuestro caso la OCATT (Organització Catalana de Trasplantaments).

A continuación presentamos el caso clínico de una paciente ingresada en nuestra UCI pediátrica en la que se realizó una RTSV debido a su situación catastrófica, y que resultó donante de órganos en asistolia tipo III de Maastricht. En nuestro conocimiento es el primer caso de DA tipo III en una UCI pediátrica en Cataluña.

Opinión de padres de recién nacidos prematuros sobre la necesidad de un psicólogo en las unidades de neonatología

Introducción: El Plan Estratégico de Pediatría y Neonatología (PEPN) valora la figura del psicólogo clínico en la atención psicológica a familias y profesionales en las Unidades Neonatales de nivel III para facilitar la atención centrada en la familia. El objetivo de este trabajo es describir la opinión de los padres de recién nacidos prematuros o pretérmino (RNPT) ingresados sobre la necesidad de recibir atención psicológica periparto, así como de la satisfacción en la atención recibida durante el ingreso.

Método: Estudio observacional transversal mediante encuestas anónimas entregadas en la consulta de seguimiento al prematuro. Análisis descriptivo de variables sociodemográficas. Los resultados se analizaron de forma descriptiva utilizando STATAv14.

Resultados: Se analizaron 119 encuestas (88% respondidas por madres). El 77% fueron RNPT ≥33 semanas, el 20% pesaron <1.500 g y el 25% fueron gemelares. El 65% de los padres sintieron antes del nacimiento angustia y el 65% lo asoció a la prematuridad. Un 47% consideró positiva la ayuda de un psicólogo durante el ingreso, tanto más cuanto mayor era la prematuridad (p= 0,017). Un 8% consultó con un psicólogo privado tras el parto. Globalmente, la atención percibida durante el ingreso fue satisfactoria en un 91%.

Conclusiones: La condición de prematuridad es una situación de máxima vulnerabilidad somatopsíquica. Requiere un abordaje multidisciplinar para identificar situaciones de sufrimiento y alteraciones en el apego. La detección y atención precoz son prioritarias. El psicólogo clínico en Neonatología es percibido como necesario para atender una clínica altamente especializada. Se trata de una necesidad asistencial no cubierta en el momento actual.

Nivel asistencial por definir en hospitalización pediátrica

Introducción: En muchas plantas de hospitalización pediátrica se atienden pacientes que requieren más cuidados que los que se suponen para estas unidades. El objetivo de este trabajo es tratar de documentar esta situación y proponer mejoras asistenciales.

Material y métodos: Se han revisado los ingresos de 2012, 2014 y 2016 de un hospital secundario sin Cuidados Intensivos, buscando criterios de ingreso en Cuidados Intermedios que define la literatura. Se ha realizado una encuesta de opinión en la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria.

Resultados: Los pacientes que se adecúan a los criterios de Cuidados Intermedios suponen un 18,2% (2012), 20,8% (2014) y 19,8% (2016) del total de los ingresos pediátricos (médicos) del hospital secundario analizado.

Han participado 15 hospitales. La mayoría, el 80% (12), donde se incluyen todos los terciarios con UCIP, contestan que se atienden en planta pacientes con estas características.

Los hospitales con UCIP han trasladado desde su planta a intensivos el 1,22% de los ingresos; los hospitales sin UCIP, el 1,23% (p= 0,98); los hospitales secundarios sin UCIP, el 1,01%, y los hospitales comarcales, el 3% (p<0,001). Los hospitales en los que este problema no se percibe trasladan el 2,41%, frente a los que sí, el 1,12% (p<0,001).

Conclusiones: Existe conciencia de que se atienden pacientes con mayores requerimientos que los que se suponen en este nivel asistencial. Esto se hace con seguridad, pero convierte parte de nuestra asistencia en un nivel no bien definido entre la hospitalización habitual y los cuidados intensivos. Se deben establecer vías de colaboración para definir, regular y abordar esta situación.

Eritrodermia ictiosiforme congénita ampollosa: a propósito de un caso

Resumen

La eritrodermia ictiosiforme congénita ampollosa es una entidad poco frecuente, con herencia autosómica dominante, pero un 50% se presenta por mutaciones de novo; se caracteriza en su fase inicial por eritrodermia y aparición espontánea de ampollas. Posteriormente las ampollas disminuyen en frecuencia y aparece una descamación que compromete toda la superficie corporal. No suele haber afectación palmoplantar ni de las mucosas. Su tratamiento de primera línea son los retinoides sistémicos junto a los cuidados de la piel.

Reorganización del circuito asistencial en un Servicio de Urgencias: pequeños cambios, grandes beneficios

Objetivo: Valorar si un cambio de circuito de los pacientes con niveles IV-V de triaje reduce el tiempo de inicio para su asistencia.

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional. El «plan de invierno» contempla la ampliación de la zona asistencial a un área anexa al Servicio de Urgencias. En 2017, se utilizó al detectarse un aumento de demora de los pacientes con nivel IV-V, redirigiéndolos tras el triaje según el motivo de consulta. En 2018 la apertura fue sistemática, dirigiendo a todos los pacientes con nivel IV-V al espacio anexo.

Resultados: En 2017 el 43,2% de pacientes nivel IV esperó <60 minutos y el 65,4% con nivel V <120 minutos, respecto al 49,7% y al 76,9% en 2018 (p <0,001). En 2017 hubo un 4,9% de pacientes triados y no visitados y un 9,3% esperaron más de tres horas, respecto al 3,7% y 5,8% en 2018 (p <0,001).

Conclusión: El cambio de circuito es efectivo disminuyendo la demora en los niveles IV y V.

Impacto de la maternidad adolescente en los resultados perinatales

Introducción: Este estudio tiene como objetivo evaluar la repercusión de la maternidad adolescente en el peso de los recién nacidos, y de forma secundaria en otros resultados perinatales.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que compara los resultados perinatales de dos poblaciones de mujeres gestantes del Hospital Universitario de Fuenlabrada entre los años 2004 y 2016: un grupo de madres adolescentes (menores de 19 años al inicio de la gestación) y otro grupo control de gestantes con edades entre los 20 y 35 años al inicio de la gestación. Los datos del embarazo y del periodo neonatal inmediato se recogieron a partir de las historias clínicas informatizadas de madres/hijos.

Resultados: Se recogieron todos los partos de gestaciones adolescentes durante este periodo de tiempo (n= 377, 1,3% del total de gestaciones de nuestro hospital en dicho periodo) y se compararon con un grupo control de madres no adolescentes (n= 143). De forma significativa, las gestantes adolescentes fueron con mayor frecuencia extranjeras, tuvieron un peor control gestacional, y una menor proporción de partos instrumentalizados y cesáreas. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a edad gestacional, peso al nacimiento, prematuridad, consumo de tóxicos durante la gestación, pH del cordón, tipo de lactancia, ingreso en la unidad neonatal, días de hospitalización ni morbilidad del recién nacido.

Conclusiones: No se aprecia en nuestro estudio un aumento del riesgo de resultados perinatales adversos en relación con el embarazo adolescente.

Los neonatos también tienen gripe

Introducción: Los niños son la población de mayor incidencia de gripe y la principal fuente de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, hay pocos casos reportados y poca información sobre el manejo en la edad neonatal, población especialmente vulnerable. El objetivo de este estudio es describir los casos de gripe en neonatos ingresados en un hospital terciario, comparando el manejo con otros centros descritos en la literatura.

Material y métodos: Presentamos un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de casos de gripe neonatal entre 2009 y 2019 en una unidad nivel III en neonatología. Se han estudiado variables epidemiológicas, clínicas, diagnósticas, pronósticas y terapéuticas de interés.

Resultados: Se estudiaron un total de 13 casos. Se encontró ambiente epidémico familiar en el 61,5% de los pacientes. La infección respiratoria superior y las desaturaciones fueron los síntomas más prevalentes (69,2%). El virus más frecuentemente aislado fue el de la Gripe A tipo H1N1 (69,2%). El 61,5% se trataron con antibioterapia y dos (15,4%) recibieron tratamiento con oseltamivir. El 46,1% de los casos precisó ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y soporte ventilatorio, pero no se registró ningún éxitus.

Conclusiones: La población neonatal es especialmente vulnerable a la gripe y sus complicaciones, requiriendo con frecuencia ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Evitar el ambiente epidémico es un arma importante en la prevención. Dado que es una patología infrecuente en este grupo de edad, existe escasa evidencia sobre su adecuado manejo, por lo que consideramos necesarios más estudios para optimizar su tratamiento y soporte.

Traumatismo craneoencefálico. Experiencia tras la incorporación de un nuevo protocolo

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) es un motivo de consulta muy frecuente en Urgencias Pediátricas, siendo una de las principales causas de morbimortalidad. En el año 2014 se instauró un protocolo de actuación, con el objetivo de reducir las exploraciones radiológicas sin afectar a la calidad de la atención. Los objetivos del estudio son: describir las características clínico-radiológicas de los pacientes con TCE atendidos tras introducir el nuevo protocolo, evaluar los cambios en el manejo que ha supuesto y valorar el cumplimiento del mismo.

Material y métodos: Estudio prospectivo-descriptivo-observacional realizado en un Servicio de Urgencias Pediátricas donde se incluyeron pacientes desde el nacimiento hasta los 14 años atendidos por TCE leve (Escala de Glasgow ≥14) durante un periodo de 2 años: octubre 2014-octubre 2016, dividiéndose los pacientes en dos grupos de edad. Se compararon los resultados con una muestra histórica de pacientes atendidos según las indicaciones del protocolo anterior, con el fin de comprobar el impacto del nuevo protocolo.

Resultados: Se incluyeron 1.438 pacientes: 490 menores de 2 años (34,1%) y 948 mayores de 2 años (65,9%). Se realizaron 85 radiografías craneales: 8% de los TCE menores de 2 años y 4,85% de los TCE mayores de 2 años, siendo indicadas según protocolo un 29%. Se realizaron 60 TAC: 1,84% de los TCE menores de 2 años y un 5,38% de los TCE mayores de 2 años; indicados la mayoría según el protocolo. Comparando con el periodo previo a la instauración de protocolo, el número de radiografías ha disminuido significativamente.

Conclusiones: Con el nuevo protocolo frente al TCE leve se ha logrado disminuir el número de radiografías. En aquellos con riesgo moderado de lesión intracraneal, la actitud debería ser mantener una observación clínica, y en caso de empeoramiento valorar la realización de una TAC como prueba de imagen.

Educación afectivo-sexual en adolescentes, una tarea de todos

El preocupante incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre adolescentes en los últimos años, revela la necesidad de una autocrítica social que promueva la sensibilización y el abordaje conjunto de instituciones políticas, docentes, profesionales sanitarios y padres. La figura del pediatra de Atención Primaria como agente educador en salud afectivo-sexual podría ser clave en nuestro medio.

El diagnóstico precoz de las enfermedades metabólicas congénitas, fundamental para evitar complicaciones

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró el pasado 29 de febrero, los pacientes subrayan que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es el retraso en el diagnóstico. Esta demora diagnóstica priva a los pacientes de intervenciones terapéuticas, lo que conlleva, en un 30% de los casos, un agravamiento de la enfermedad.

Eficacia y seguridad del suero salino isotónico como sueroterapia de mantenimiento tras cirugía general en pacientes pediátricos

Objetivo: Comparar el riesgo de hiponatremia usando solución salina hipotónica (HT) frente a solución isotónica (IT) y sus efectos adversos.

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado, abierto, no ciego, realizado, tras la firma del consentimiento informado, en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos pediátricos tras una cirugía electiva, de 6 meses a 14 años de edad, con un peso >6 kg y natremia al ingreso de 130-150 mEq/L, que se mantuvieron a dieta con sueroterapia i.v. Fueron excluidos los pacientes con anomalías de secreción de hormona antidiurética. Se determinaron los niveles de natremia, calcemia, potasemia y cloremia al ingreso y al cabo de 8, 24 y 48 horas. Se evaluó a los pacientes con normonatremia (135-145 mEq/L).

Resultados: Un total de 60 pacientes recibieron suero HT (glucosalino 1/3: 51 mEq/L de sodio) y 70 suero IT (glucosalino 5/0,9%: 154 mEq/L de sodio). La incidencia de hiponatremia (sodio <135 mEq/L) a las 8 horas en el grupo HT fue del 38,9%, y en el IT del 4,6% (p <0,001) (Odds ratio [OR]= 13,15; intervalo de confianza [IC] del 95%: 3,65-47,3), y a las 24 horas del 43% en el grupo HT y del 11% en el IT (p= 0,021) (OR= 6,15; IC del 95%: 1,43-26,39). Encontramos 3 casos de hipernatremia a las 8 y 24 horas, todos en el grupo IT (7%), sin diferencias significativas (p= 0,2) ni variaciones en la incidencia de acidosis hiperclorémica. Los valores medios de potasemia y calcemia fueron normales

Conclusiones: El suero IT en el postoperatorio de una cirugía general protege frente a la hiponatremia, sobre todo en las primeras 24 horas, sin riesgo significativo de presentar hipernatremia ni acidosis hiperclorémica. Se podrían utilizar soluciones comercializadas estándares sin suplementos de potasio y calcio en el postoperatorio de corta estancia, si las cifras son normales al ingreso.

Encuesta sobre conocimientos adquiridos en familias de recién nacidos con rasgo falciforme tras recibir educación sanitaria

Introducción: Los individuos portadores de rasgo falciforme (PRF) son personas sanas, asintomáticas. Esta afección implica la posibilidad de tener hijos con enfermedad de células falciformes y una serie de riesgos que deben conocerse.

Objetivo: Conocer el impacto educacional obtenido tras una primera consulta informativa sobre PRF.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal a través de encuestas telefónicas realizadas a los padres de hijos PRF que acudieron entre los meses de diciembre de 2014 a mayo de 2015 a la consulta tras un resultado positivo en las pruebas metabólicas para la anemia falcifome.

Resultados: De los 106 pacientes PRF sólo el 52,8% (56 personas) realizó la encuesta. Alrededor del 80% entendió la condición genética del rasgo falciforme y la posibilidad de tener hijos enfermos. El 55,4% entendió que la alteración en la hemoglobina era la responsable del rasgo falciforme, y 21 encuestados creían que el hemograma presentaba alteraciones secundarias al rasgo falciforme; el 48,2% había consultado con su pediatra tras el diagnóstico de PRF, mientras que el 44,6% de los encuestados no habían consultado o no se sentían satisfechos; el 76,8% entendió la importancia de informar de ser PRF en caso de una operación cardiaca; el 60,7% acudiría a un oftalmólogo en caso de traumatismo ocular con hemorragia; el 62% consideraba que había sido descartado cualquier otro tipo de anemia. Hasta 13 familias creían que ser PRF conllevaba un riesgo de desarrollar la enfermedad de células falciformes.

Conclusiones: Los resultados detectan llamativas deficiencias en la asimilación de la información por parte de las familias. Se impone la necesidad de mejorar el sistema de información, creando en primer lugar un grupo de trabajo que investigue las posibles causas.

Incidencia y factores de riesgo del dolor durante la lactancia: estudio prospectivo en una consulta de pediatría en atención primaria

Introducción: El dolor durante el amamantamiento destaca entre las principales causas de destete precoz; sin embargo, los estudios acerca de su etiopatogenia son escasos. El objetivo de este trabajo fue analizar la incidencia de dolor durante la lactancia y los factores de riesgo implicados en su aparición.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio observacional longitudinal prospectivo, en el que se incluyeron 63 díadas madre-hijo. Se evaluó la incidencia e intensidad del dolor (Escala Visual Analógica [EVA]) y se valoró de forma sistemática la técnica de lactancia y la presencia de anquiloglosia en el lactante, entre otros factores de riesgo potencialmente implicados en el dolor. También se realizó un análisis microbiológico de la leche materna.

Resultados: Un 65% de las madres lactantes refirió dolor (EVA ≥3) durante más de 1 semana y, entre ellas, el 29% más de 2 meses. La técnica de lactancia y la anquiloglosia no se relacionaron con un mayor riesgo de aparición de dolor. En cambio, un cultivo de leche materna positivo se asoció con un riesgo muy significativo de dolor (p <0,0001). Se aislaron las mismas especies en las muestras de mujeres con dolor y sin dolor (Staphylococcus epidermidis, S. aureus, estreptocos del grupo viridans, Rothia mucilaginosa y Corynebacterium spp.), pero con una concentración significativamente mayor en el primer grupo. No se aisló Candida spp. en ninguna muestra.

Conclusiones: El análisis microbiológico de la leche materna puede ser un aspecto clave para un abordaje del dolor adecuado y efectivo durante la lactancia.

Políticas públicas para reducir el consumo de bebidas azucaradas en niños y adolescentes / Pasar al menos 2 horas a la semana en contacto con la naturaleza se asocia con un mejor estado de salud y un mayor bienestar

Cada vez hay más datos de estudios epidemiológicos que sugieren que, a mayor contacto con la naturaleza (parques, bosques o playas), mejor es el estado de salud y el bienestar, al menos en poblaciones favorecidas, mayoritariamente urbanas. Vivir en una zona urbana más verde se asocia con una menor probabilidad de padecer enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes mellitus y enfermedad mental, entre otras afecciones, en población adulta, y con un menor riesgo de sufrir obesidad y miopía en niños. La mayoría de datos se obtienen de forma indirecta, a través del conocimiento de su lugar de residencia, pero no se correlaciona necesariamente con la cantidad de contacto «directo», es decir, el tiempo que realmente se pasa en ambientes naturales.

En este estudio los autores han diseñado un modelo para medir el tiempo real de contacto con un ambiente natural por semana y correlacionarlo con variables de salud bien conocidas. Como se trataba de una muestra nacional representativa, les permitió estratificar por variables socioeconómicas que podían condicionar los resultados. El estudio se realizó en Reino Unido y comprendía una muestra de 4.000 personas por semana, procedentes de las encuestas de los años 2014-2016 del programa «Monitor of Engagement with the Natural Environment» (MENE). La muestra final evaluada estaba constituida por 20.654 adultos. Tanto la valoración del estado de salud como del bienestar se realizaron mediante autodeclaración. La duración del contacto con el medio natural se obtuvo multiplicando el número de visitas semanales por la duración de una de las visitas escogidas aleatoriamente en esa semana. Con estos datos la duración se estratificó en 7 categorías (entre 0 y ≥300 min).

Los autores encontraron una asociación significativa entre los sujetos que señalaron que su estado de salud era bueno y el bienestar elevado con haber estado en contacto con la naturaleza ≥60 minutos/semana; esta significación se mantuvo después de corregir por las variables socioeconómicas sólo para el grupo que estuvo al aire libre ≥120 minutos/semana, sin encontrar una mejoría mayor con duraciones más prolongadas.

Por debajo de 120 minutos de visita semanal a ambientes naturales no se encontró ninguna diferencia al comparar con el grupo que no tenía ningún contacto, como si 120 minutos fuera un umbral a partir del cual se obtienen beneficios para la salud.

Entre las posibles explicaciones que los autores encuentran puede estar el hecho de que permanecer más tiempo en contacto con la naturaleza sea un marcador indirecto de actividad física. Señalan también que no importa el modo en que se llegue al umbral de 120 minutos para conseguir el beneficio (p. ej., largos paseos 1 o 2 veces a la semana frente a paseos diarios de corta duración).

Es cierto que el estudio tiene limitaciones, incluida la falta de evaluación de la «calidad» de la exposición; sin embargo, los hallazgos van en la línea de lo obtenido en los estudios epidemiológicos en que se estimaba de una forma indirecta las salidas al aire libre. Los autores sugieren en sus conclusiones que pasar ≥120 minutos a la semana en ambientes naturales puede representar un «umbral» importante para la salud y el bienestar en la población adulta inglesa.

A veces nos cuesta aceptar lo que parece de sentido común: vivir más en contacto con la naturaleza nos hace estar más sanos y sentirnos mejor. En una época en que parece que todo debe ser mensurable para ser creído y, por tanto, aceptado, sean bienvenidos estudios como el comentado para reforzar las ideas que proporcionan el sentido común y la observación. Como en muchas otras estrategias encaminadas a hacer que la población siga unos hábitos de vida saludables, la pregunta es cómo se lo transmitimos a los ciudadanos y, especialmente, cómo hacemos que nuestros niños y nuestros jóvenes aprecien que vivir más en contacto con la naturaleza no sólo consigue que se encuentren mejor hoy, sino que también tengan una vida más saludable y, ¿por qué no?, quizá más feliz.

Clínica Universidad de Navarra. Madrid

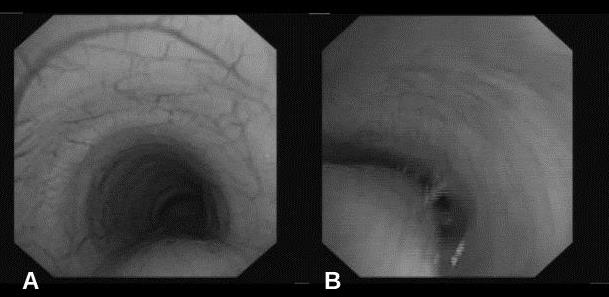

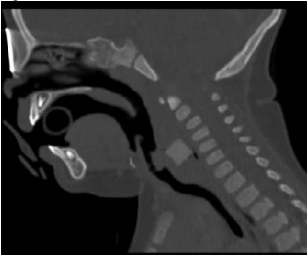

Localización intracraneal de una sonda nasogástrica en un pretérmino extremo

La colocación de sondas nasogástricas (SNG) es habitual en unidades de cuidados intensivos. La localización intracraneal de las mismas es excepcional en pacientes sin un trauma craneal previo. Se presenta el caso de un prematuro extremo de 25 semanas de gestación y 650 g de peso, que tras colocación de una SNG presenta un sangrado inmediato y el hundimiento de la fontanela anterior, sin otros síntomas. Se comprueba su localización intracraneal mediante ecografía de cráneo urgente y radiografía lateral de cráneo. El servicio de neurocirugía retira la sonda bajo control ecográfico sin incidencias. El paciente recibe antibioterapia empírica. La resonancia magnética craneal muestra un defecto en la lámina cribosa de 3 mm, relleno de líquido cefalorraquídeo compatible con meningocele. Es recomendable la comprobación mediante radiografía de la correcta colocación de la SNG, de especial relevancia si existe sangrado, antes de administrar medicación y/o alimentación. Es importante descartar defectos en la lámina cribosa que comprometan el manejo del paciente.

Oligosacáridos de la leche materna: evidencia de su funcionalidad en lactantes

La leche humana es un fluido muy complejo que contiene numerosos compuestos bioactivos. Entre ellos, incluye concentraciones muy elevadas de oligosacáridos (human milk oligosaccharides [HMO]), que agrupan más de un centenar de azúcares complejos. Se presenta una revisión extensa de la composición y las funciones de los HMO, destacando la influencia del genotipo materno FUT2 (fucosiltransferasa 2) en el tipo y la concentración, esta última muy superior en mujeres secretoras FUT. Los HMO no son digeribles en el intestino del lactante, por lo que proporcionan un sustrato para el desarrollo de una microbiota intestinal rica, fundamentalmente en bifidobacterias. Además, como algunos de estos HMO comparten secuencias estructurales con receptores para patógenos intestinales, actúan como señuelo bloqueando estos receptores e impidiendo su adhesión y proliferación. Los beneficios que aporta el consumo de dichos HMO se consideran únicos; por ello, la síntesis de HMO estructuralmente idénticos a los encontrados en la leche materna, con una funcionalidad similar demostrada en diversos estudios clínicos, abre una línea de investigación sumamente interesante en el campo de la nutrición infantil. Se analizan los primeros estudios clínicos realizados con HMO, aunque se considera que es necesario llevar a cabo nuevos ensayos de intervención clínica en lactantes para confirmar dichos efectos sobre el sistema inmunitario y la reducción de la frecuencia de infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal.

Prescripción de antibióticos para niños en los servicios de urgencias de Estados Unidos (2009-2014) / Toxicidad del cannabis en pediatría

- Es predecible la etiología más frecuente de cada infección si se tienen en cuenta su localización y la edad del paciente.

- Las infecciones respiratorias altas son las que más prescripción antibiótica generan, y en muchos casos erróneamente, ya que la etiología viral es la más frecuente, sobre todo en la edad pediátrica.

- Conviene ajustar la dosis y los días de tratamiento de los antibióticos. En los niños también hay que tener en cuenta que la correcta cumplimentación de los fármacos estará muy determinada por el sabor y la facilidad de su administración.

- Hay que hacer frente a la presión soportada por los médicos al exigir la prescripción de antibióticos, tanto por parte de los padres como por el volumen asistencial al que hacen frente.

- Se ha observado que la disminución del uso de antibióticos de una manera juiciosa no aumenta la frecuencia de complicaciones.

- Los niños no son «adultos pequeños»: a la hora de prescribir tratamientos, en concreto antibióticos, las indicaciones son diferentes.

- Una elevada proporción de antibióticos administrados a niños y adolescentes se prescriben en los servicios de urgencias, ámbito asistencial en el que hay que poner especial atención.

- Todos los profesionales (pediatras o no) que atienden a niños y adolescentes deben conocer las guías de consenso para el tratamiento de enfermedades infecciosas.

- Hay que fomentar el uso apropiado de antibióticos para maximizar el impacto terapéutico y minimizar la toxicidad, el desarrollo de resistencias y los costes.

Cicatrización de una lesión adenopática submaxilar por micobacteria no tuberculosa

Hiperfrecuentación en un servicio de urgencias pediátricas de un hospital general universitario

Protocolo de actuación en atención primaria en la enfermedad inflamatoria intestinal en la edad pediátrica

Escoliosis idiopática en adolescentes / Disciplina eficaz para criar niños sanos

¿Son útiles las bebidas vegetales en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo de las proteínas?

El objetivo del estudio es comprobar la idoneidad de las bebidas vegetales (BV) en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo intermediario de las proteínas (EIMP). Para ello, se revisa la composición de 172 BV comercializadas en España (54 de soja, 24 de arroz, 22 de almendras, 31 de avena, 6 de coco, 8 horchata de chufas, 12 de otros tipos y 15 mixtas). Las BV no son útiles como alimentos hipoproteicos en el tratamiento nutricional de los EIMP a pesar de su escaso contenido proteico debido a su elevado contenido en azúcares libres, insuficiente cantidad de lípidos y ácidos grasos esenciales, y no estar suplementadas en minerales y vitaminas. Una alternativa razonable son módulos alimentarios con mayor cantidad de lípidos (cantidades adecuadas de ácidos linoleico, linolénico, docosahexaenoico y araquidónico), suficiente cantidad de hidratos de carbono (pero con escaso contenido en azúcares libres), así como vitaminas liposolubles e hidrosolubles y minerales.

Estudio piloto de seguridad y eficacia descongestiva del ácido hialurónico al 0,2%

Valoración subjetiva de los padres en el manejo de las bronquiolitis

Programa de transición de nefrología pediátrica a la medicina del adulto: «Conduce tu salud»

Más del 90% de los pediatras recomiendan papillas de cereales

- Entre las principales razones para recomendarlas se encuentran que: favorecen el desarrollo y crecimiento, que se presentan como un buen primer alimento semisólido y no lácteo, y que aportan energía al bebé.

- Los datos son resultado del «I Estudio sobre hábitos de consumo de cereales infantiles en España» realizado por cereales Blevit para conocer la opinión de los pediatras y los hábitos de consumo sobre las papillas de cereales infantiles.

- El estudio también pone de relieve que los cereales son la primera opción para aquellas madres con bebés de más de 6 meses.

Derivaciones para la realización de ecografías en pediatría de atención primaria: utilidad de una guía de indicaciones clínicas

Manejo de la pancreatitis aguda grave en niños. Serie de 3 casos

Meningitis y responsabilidad profesional médica en pediatría: ¿en qué podemos mejorar?

La vacuna oral contra el rotavirus neonatal (RV3-BB) / La estigmatización de la obesidad en niños y adolescentes

Human neonatal rotavirus vaccine (RV3-BB) to target rotavirus from birth

Este ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, incluyó a 1.649 participantes, y se llevó a cabo entre enero de 2013 y julio de 2016 en centros de atención primaria y hospitales en Indonesia. A las mujeres embarazadas se les facilitaba el consentimiento informado por escrito. El consentimiento informado escrito final se obtenía de los padres, después de nacer el niño, y antes de que se confirmara la elegibilidad para la participación del lactante en el ensayo.

Los lactantes eran elegibles si estaban sanos, habían nacido a término, tenían 0-5 días de edad y un peso al nacer entre 2,5 y 4 kg. Se les asignaba de forma aleatoria, en una ratio 1:1:1, a uno de los tres grupos siguientes: a) grupo de vacuna con administración en periodo neonatal; b) grupo de vacuna con calendario de lactante, y c) grupo placebo.

Los participantes recibían 4 dosis orales de 1 mL de vacuna o placebo según el grupo de ensayo asignado, con dosis a los 0-5 días de vida (dosis 1), 8-10 semanas (dosis 2), 14-16 semanas (dosis 3) y 18-20 semanas (dosis 4). Cada uno de los dos grupos de vacuna recibía 3 dosis de RV3-BB y 1 dosis de placebo. En el grupo de periodo neonatal, las 3 primeras dosis eran RV3-BB y la cuarta de placebo, y en el grupo de calendario de lactante la primera dosis era placebo y las 3 siguientes RV3-BB.

Se efectuó un seguimiento de los participantes por contacto telefónico semanalmente y se establecieron visitas mensuales hasta los 18 meses. Si aparecía sangre en las heces, se realizaba una ecografía abdominal para descartar una invaginación intestinal. La respuesta a la vacuna se constataba según la respuesta inmune en suero (título de anticuerpos 3 veces mayor que el valor basal, 28 días tras la administración de la vacuna) o sembrado de RV3-BB en las heces.

Cuando se administraban 3 dosis de RV3-BB acorde con el calendario neonatal, la eficacia de la vacuna contra la GE grave por rotavirus era del 75% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 44-91; p <0,001) a los 18 meses de edad, y del 94% (IC del 95%: 56-99; p= 0,006) a los 12 meses de edad. La eficacia de la vacuna contra la GE aguda por rotavirus de cualquier intensidad en el grupo de calendario neonatal era del 63% (IC del 95%: 37-81; p <0,001) a los 18 meses de edad. En el grupo de calendario del lactante, la eficacia de la vacuna era del 51% (IC del 95%: 7-76; p= 0,03) a los 18 meses de edad y del 77% (IC del 95%: 31-92; p= 0,0008) a los 12 meses de edad. La eficacia de la vacuna frente a la GE por rotavirus de cualquier intensidad si RV3-BB se administraba acorde con el calendario de lactante era del 45% (IC del 95%: 12-69; p= 0,01) a los 18 meses de edad. El tiempo transcurrido desde el momento de la aleatorización hasta el primer episodio de diarrea grave por rotavirus era significativamente más largo en los participantes que recibieron RV3-BB que en los que recibieron placebo. Se detectó G3P rotavirus en las heces de 46 de los 49 participantes que presentaron una diarrea grave por rotavirus. Después de los 18 meses de edad, el 5,6% de los participantes en el grupo placebo sufrió una GE grave por rotavirus, el 1,4% del grupo de calendario de vacuna neonatal y el 7% del grupo de calendario de vacuna de lactantes. Esto demuestra una eficacia de la vacuna del 75% en el grupo del calendario, del 51% en el de lactantes y de un 63% en ambos grupos combinados.

Este estudio muestra que la RV3-BB proporciona protección contra la diarrea grave por rotavirus. Cuando se administra acorde con un calendario neonatal, la vacuna RV3-BB tiene una eficacia del 94% a los 12 meses de edad y del 75% a los 18 meses, hallazgos que apoyan la administración de RV3-BB en el periodo neonatal inmediato.

Es interesante constatar que, pese a los grandes avances obtenidos con las nuevas vacunas, se trabaja con intensidad para mejorar la cobertura vacunal, en especial en las poblaciones o en las situaciones más desfavorecidas. Este estudio es una buena muestra de esa línea de trabajo.

Centro de Salud María Montessori. Leganés (Madrid)

Los pediatras de AP, clave en la detección, orientación y tratamiento de los trastornos psiquiátricos infantiles

- Durante la celebración de su 15º Curso de Actualización, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) debate sobre temas como el uso de psicofármacos en niños y los protocolos para la correcta atención de niños adoptados e inmigrantes

- Los trastornos psiquiátricos más frecuentes en niños son la hiperactividad (TDHA), los trastornos de ansiedad y la depresión. Y en la adolescencia, los trastorno de ansiedad, depresivos y los trastornos de la conducta alimentaria

- En España no hay sobreconsumo de psicofármacos, aunque ha aumentado su prescripción, probablemente por el mejor diagnóstico del TDAH

- El curso ha destacado la importancia del papel de los pediatras para la correcta integración escolar y social de los niños adoptados e inmigrantes

- Un 80% de los niños adoptados ha vivido, durante al menos dos años, en residencias de acogida u orfanatos con las repercusiones para su salud que esto puede conllevar

- La preadolescencia o adolescencia pueden remover los recuerdos más dolorosos del adolescente que ha sufrido carencias, en especial si se han prolongado durante largo tiempo

Agenesia del cuerpo calloso como forma de presentación de un síndrome de deleción y duplicación invertida del brazo corto del cromosoma 8

La donación en asistolia controlada (tipo III de Maastricht) en pediatría

La dieta de niños y adolescentes españoles suspende en calcio y vitamina D, según el estudio ENALIA

Dolor en la fosa iliaca derecha: ¿apendicitis?... No, «Ascaris lumbricoides»

El dolor abdominal es un cuadro de consulta muy frecuente en la edad pediátrica, tanto en atención primaria como en atención especializada, e incluye los servicios de urgencias. En los casos en que el dolor se focaliza en la fosa iliaca derecha, el primer diagnóstico que hay que descartar es la apendicitis aguda. Además, destacamos la importancia de la ecografía para el diagnóstico de dolor abdominal. Presentamos un caso de dolor abdominal localizado en la fosa iliaca derecha en el que, tras descartar una apendicitis aguda mediante ecografía, se descubrió una infestación por Ascaris lumbricoides, entidad de dolor abdominal infrecuente en nuestro medio.

Morbimortalidad en recién nacidos con una edad gestacional igual o inferior a 26 semanas: estudio de los límites de viabilidad en nuestro medio

Introducción: La toma de decisiones acerca de los cuidados perinatales en fetos y recién nacidos (RN) al límite de la viabilidad continúa siendo un problema clínico y ético de la máxima envergadura para obstetras y neonatólogos. La inclusión de los padres en el proceso de toma de decisiones exige que la información proporcionada esté basada en los mejores datos disponibles. El objetivo de nuestro estudio fue conocer las tasas específicas de supervivencia al alta y de supervivencia sin morbilidad mayor, por edad gestacional (EG), en RN ≤26 semanas.

Pacientes y métodos: Durante el periodo 2004-2010 se recogieron datos de todos los RN vivos (RNV) intramuros, de ≤26 semanas de EG. Se estudiaron los datos demográficos, de intervenciones y los resultados en morbimortalidad específica por EG.

Resultados: Se incluyeron 137 RNV con una EG ≤26 semanas, de los que 8 fallecieron en la sala de partos. Entre los 129 ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, la supervivencia se incrementó progresivamente en función de la EG desde el 30,4% a las 24 semanas hasta el 64,7% a las 26 semanas. Asimismo, la supervivencia sin morbilidad mayor se incrementó desde el 4,3 al 25,9% en dichas EG. La mediana (rango intercuartílico) de la estancia hospitalaria en los supervivientes fue de 90 (76,5-113) días, y en los que fallecieron de 8 (3-21,5) días.

Conclusiones: La supervivencia y la supervivencia sin morbilidad mayor aumentan significativamente con la EG en RN al límite de la viabilidad. Estos resultados, específicos por EG, aportan una información relevante para la toma de decisiones asistenciales e indican el potencial impacto en la gestión de recursos sanitarios.

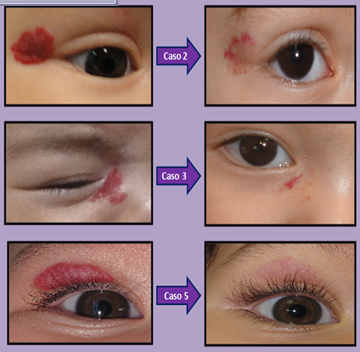

El abordaje de las manifestaciones extra-articulares en la artritis juvenil es determinante para el pronóstico de estos pacientes

2. McCann LJ, Woo P. Biologic therapies in juvenile idiopathic arthritis: Why and for whom? Acta Reum. Port. 2007;32:15-26.

3. Sociedad Española de Reumatología (SER): ¿Qué es la artritis idiopática juvenil? http://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/09/artritis_idiopatica_juvenil.pdf

4. Carvounis PE, Herman DC, Cha S, Burke JP. Incidence and outcomes of uveitis in juvenile rheumatoid arthritis, a synthesis of the literature. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006;244: 281-90.

Deshidratación hipernatrémica asociada a la alimentación con lactancia materna en el periodo neonatal

Estudio sobre la técnica de sedación profunda administrada para la realización de estudios de resonancia magnética: ampliando la cartera de servicios pediátrica en un hospital secundario

Consecuencias inesperadas de las iniciativas actuales de lactancia materna / Incidencia de las medicinas alternativas y complementarias en las tasas de vacunación de la gripe en niños estadounidenses

Los efectos adversos de las vacunas están claramente sobrepasados por sus beneficios. Pero, debido a la baja incidencia de estas enfermedades prevenibles gracias a las vacunas, la población puede tener una percepción errónea de que su riesgo es bajo, lo que provoca una participación relativamente baja en el programa de vacunación.

La vacuna de la gripe se recomienda para toda la población mayor de 6 meses, administrada anualmente. En los niños la vacuna es segura, y aunque su efectividad varía cada año, es inmunológicamente eficaz. Sin embargo, la vacunación de la gripe en niños estadounidenses es subóptima y sustancialmente más baja que la de otras vacunas.

El uso de las MAC en los niños no es raro. La estimación nacional de 2007 muestra que casi un 12% de los niños en Estados Unidos ha usado algún tipo de MAC en los últimos 12 meses. Este hecho es más común entre adolescentes, blancos no hispanos, con un alto nivel de educación de sus padres, una situación económica estable y un seguro de salud privado. La literatura disponible sugiere que es menos probable que se vacunen los niños que usan MAC, aunque no se ha estudiado cómo afecta esto a la vacuna de la gripe. El presente estudio examina la asociación de MAC con la vacuna de gripe en una muestra representativa de niños de Estados Unidos.

Se usaron los datos recogidos desde 2012 por el National Health Interview Survey (NHIS), acerca de la salud de la población no institucionalizada de Estados Unidos a través de entrevistas (contestadas por los padres) sobre unos 10.000 niños entre 4 y 17 años. Se estableció como variable dependiente si se habían puesto la vacuna de la gripe en el último año, y como variable independiente si habían utilizado alguna vez, por razones de salud, alguno de los 37 tipos de MAC en los últimos 12 meses. La prevalencia de haber usado alguna vez MAC variaba entre el 0,01 y el 6,4%, excepto el uso de multivitaminas/multiminerales (62,3%).

Los 37 tipos de MAC se agruparon en 4 categorías:

1. Sistemas de medicina alternativa (SMA; p. ej., acupuntura) (3,8%).

2. Terapias de base biológica (TBB; p. ej., suplementos dietéticos) (7,6%).

3. Terapias basadas en el cuerpo y manipulativas (TBCM; p. ej., manipulación quiropráctica) (7,3%).

4. Tratamiento mente-cuerpo (TMC; p. ej., yoga) (5,3%).

El 43% de los niños recibió la vacuna antigripal en los 12 meses previos. Se ponían menos vacunas los sujetos que habían utilizado alguna vez SMA o TBCM, y la tasa más alta de vacunados se observó entre los que habían usado multivitaminas/multiminerales. No había ninguna asociación significativa entre los que habían utilizado alguna vez TBB o TMC. Las tasas de vacunación eran menores en los casos siguientes: niños blancos no hispanos (menor por cada año de edad cumplido), los que no habían efectuado recientemente una revisión del niño sano, los que no tenían una enfermedad crónica grave, los que carecían de seguro médico y los que habían realizado menos visitas médicas recientemente.

Discusión

Aunque las MAC se usan mayoritariamente junto con la medicina convencional, el presente estudio provee una clara evidencia de que los niños de Estados Unidos que alguna vez han usado algún subtipo de TAM o TBCM tenían menores tasas de vacunación contra la gripe. Estos tipos de MAC requieren un contacto con los profesionales que las practican (a diferencia de los suplementos de hierbas, las dietas alternativas o el yoga), críticos respecto a las vacunas, en contra de ellas o que aconsejan calendarios vacunales distintos al recomendado por el gobierno federal.

Varias covariables estaban significativamente asociadas, entre ellas acudir con más frecuencia al pediatra, ser de menor edad o padecer asma. Generalmente, la educación parental más alta se asocia a una mayor tasa de vacunación gripal en niños, aunque en este estudio se encontró una asociación inversa.

La limitación fundamental de este estudio es que se excluyó a los menores de 4 años, el grupo de edad con mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la gripe.

Lo que aporta este trabajo:

Es cada vez mayor el número de personas que usan terapias complementarias y alternativas, algunas veces frente a tratamientos o recomendaciones de la medicina convencional. En este estudio se pone de manifiesto que utilizar alguna de estas terapias (en especial las suministradas por otras personas) se asocia a tasas de vacunación de la gripe en niños inferiores a las del resto de la población. Hoy día la pregunta sobre las terapias alternativas y complementarias debería formar parte de la anamnesis en cualquier consulta médica y explicar que su empleo no debe contradecir datos evidentes como, por ejemplo, la eficacia de la vacunación de la gripe.

Comunicación científica (XXXVII). Cómo hacer una estrategia social media para pediatras (IV). Técnicas de «social customer relationship management» en redes sociales

Se explican las características de un customer relationship management (CRM) aplicado al mundo de la salud, en especial al de la pediatría, en un entorno online, lo que se denomina social CRM. Se exponen sus beneficios e inconvenientes, y se describen algunas tácticas que los pediatras están siguiendo para gestionar las comunidades de pacientes online, actuales y potenciales, que se generan en torno a sus cuentas profesionales en los medios sociales o redes sociales, explorando así la gestión online de la relación antes y después de la cita médico-paciente.

Enterobacterias productoras de carbapenemasas en un hospital pediátrico

Aspectos prácticos de la extracción, conservación y administración de leche materna en el hogar

El amamantamiento proporciona leche materna no deteriorada al lactante en condiciones naturales. Cuando es necesaria la administración de leche materna extraída, hay riesgo de contaminación y deterioro de la leche. La extracción cuidadosa, el mantenimiento de la cadena de frío en la conservación y el transporte y la manipulación adecuada son esenciales para no alterar sus propiedades.

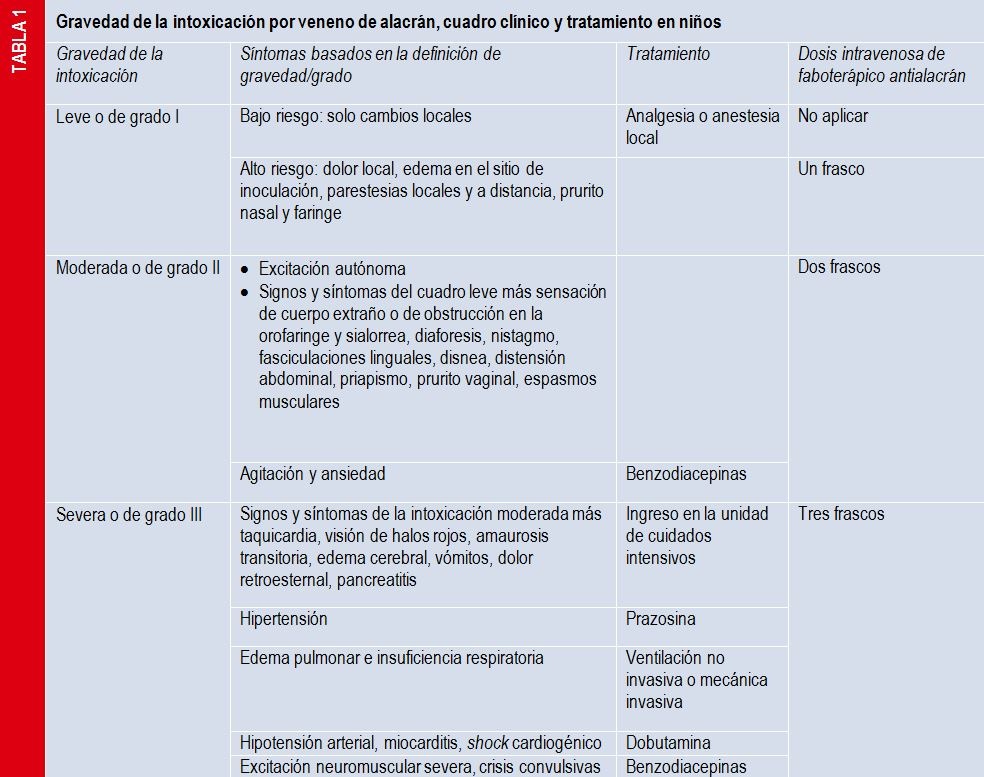

Envenenamiento por picadura de alacrán. Presentación de un caso clínico

La cirugía plástica en adolescentes / Horas de sueño recomendadas en la población infantil

J Clin Sleep Med. 2016; 12: 785-786.

- Los lactantes entre 4 y 12 meses deberían dormir entre 12 y 16 horas al día de forma regular para tener una salud óptima. No hay recomendaciones en menores de 4 meses, debido a la amplia variabilidad en los patrones y en la duración del sueño a esa edad y su correlación con el estado de salud.

- Los niños entre 1 y 2 años deberían dormir entre 11 y 14 horas al día (incluyendo siestas) para tener una buena salud.

- Entre 3 y 5 años deberían dormir entre 9 y 12 horas (incluyendo siestas).

- Los niños de 6 a 12 años deberían dormir entre 9 y 12 horas diarias.

- Finalmente, los adolescentes entre 13 y 18 años deben dormir entre 8 y 10 horas de forma regular.

Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid

Características de los traslados pediátricos urgentes de un hospital de segundo nivel. Desde lo que tenemos y hacia lo que queremos

Diagnóstico y manejo de las complicaciones asociadas al uso de nutrición parenteral en pediatría

El XXXVIII Congreso de Odontopediatría analizará los últimos avances en odontología del bebé

Evitar el legado de la enfermedad renal. Enfoque sobre la niñez

El Día Mundial del Riñón 2016 se centra en las enfermedades renales durante la infancia y la enfermedad renal del adulto que puede iniciarse en una edad temprana. La enfermedad renal crónica (ERC) en la infancia difiere de la de los adultos en que predominan las causas derivadas de anomalías congénitas y trastornos hereditarios; las glomerulopatías y la enfermedad renal asociada a diabetes mellitus son poco frecuentes. Además, muchos niños con una lesión renal aguda pueden desarrollar eventualmente secuelas que lleven a la hipertensión y la ERC durante la adolescencia o la vida adulta. Los niños nacidos prematuros o pequeños para su edad gestacional tienen un incremento del riesgo de desarrollar ERC durante su vida. Las personas con un alto riesgo al nacer o en la primera infancia deberán ser monitorizadas estrechamente para poder detectar a tiempo los signos tempranos de enfermedad renal, con el fin de proporcionar una prevención o un tratamiento efectivos. Es factible establecer una terapia eficaz en niños con ERC avanzada; existen evidencias que demuestran que los niños evolucionan mejor que los adultos cuando reciben terapia de reemplazo renal, incluyendo la diálisis y el trasplante, aunque sólo una minoría requiere este tratamiento. Debido a las inequidades en el acceso a la atención médica, es necesario hacer un esfuerzo para que los niños con una enfermedad renal, donde sea que vivan, puedan ser tratados de manera eficaz, independientemente de su ubicación geográfica y su situación económica. Nuestra esperanza es que el Día Mundial del Riñón pueda informar al público en general, a los gestores y a los profesionales de la salud sobre las necesidades y las posibilidades que existen en torno a la enfermedad renal en la infancia.

Fundació Ordesa dona leche infantil al Banc dels Aliments de Barcelona para preparar 120.000 biberones

La entidad ha donado más de 4.500 kg. de leche infantil para cubrir las necesidades de más de 4.000 niños en situación de pobreza durante un mes

X edición Hot Topics en Neonatología

- Hot Topics en Neonatología es referente a nivel científico por concentrar los temas actuales de mayor relevancia en el área de neonatología tratados en la reunión internacional Hot Topics in Neonatology, celebrada en Washington DC a finales de cada año

- Este año la posibilidad de interactuar con los ponentes ha permitido a todos los asistentes resolver dudas, plantear incertidumbres, intercambiar opiniones y compartir experiencias en un espacio de debate

- Carbonell-Estrany X, Quero J, IRIS Study group. Tasas de hospitalización por infección por virus respiratorio sincitial en prematuros nacidos en dos estaciones consecutives. Pedatr Infect Dis J.. 2001; 20: 874-879.

- Figueras-Aloy J, Carbonell-Estrany X, Quero J, IRIS Study Group. Case-control study of the risk factors linked to respiratoy syncytial virus infection requiring hospitalization inpremature infants born at gestational age of 33-35 weeks in Spain. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 815-820.

- Escobar GJ, et al. BMC Pediatrics. 2013; 13: 97.

- Carbonell-Estrany X, et al. PLoS ONE. 2015;10(5).

¿Por qué no utilizamos amoxicilina-clavulánico por vía intravenosa en neonatos?

1. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. Amoxicilina clavulánico [consultado el 27 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.pediamecum.es

2. Magín EC, García-García JJ, Sert SZ, Giralt AG, Cubells CL. Efficacy of short-term intravenous antibiotic in neonates with urinary tract infection. Pediatr Emerg Care. 2007; 23: 83-86.

3. Hernández Martín D, Gutiérrez Cruz N. Antibióticos; dosis en el recién nacido. Guía ABE. Tratamiento de las infecciones en pediatría. Guía rápida para la selección del tratamiento antimicrobiano empírico [consultado el 27 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.guia-abe.es/generalidades-antibioticos;-dosis-en-el-recien-nacido

4. Young TE, Mangum B, Reuters T, Magnum B. Neofax. A manual of drugs used in neonatal care, 24.ª ed. Nueva Jersey: PDR Network, 2011. ISBN: 978-1-56363-789-6.

5. Piñeiro Pérez R, Ruiz Antorán MB, Avendaño Solá C, Román Riechmann E, Cabrera García L, Cilleruelo Ortega MJ, et al. Conocimiento sobre el uso de fármacos off-label en pediatría. Resultados de una encuesta pediátrica nacional 2012-2013 (estudio OL-PED). An Pediatr (Barc). 2014; 81: 16-21.

7. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. Fluconazol [consultado el 27 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.pediamecum.es

8. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. Linezolid [consultado el 27 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.pediamecum.es

9. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. Furosemida + ahorrador de potasio [consultado el 27 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.pediamecum.es

10. Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2015. Valganciclovir [consultado el 27 de octubre de 2015]. Disponible en: http://www.pediamecum.es

11. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 12: CD001058 [doi: 10.1002/14651858.CD001058.pub3].

12. Ehsanipoor RM, Chung JH, Clock CA, McNulty JA, Wing DA. A retrospective review of ampicillin-sulbactam and amoxicillin + clavulanate vs cefazolin/cephalexin and erythromycin in the setting of preterm premature rupture of membranes: maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(5): e54-6 [doi: 10.1016/j.ajog.2007.12.022].

Impacto de una auditoría clínica de los carros de parada en un servicio de pediatría

Recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Gaucher durante la infancia

El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Gaucher infantil presentan dificultades debido a su variabilidad clínica. Tres pediatras expertos en la enfermedad han propuesto una serie de recomendaciones generales al respecto. El paciente debe ser asistido por un equipo multidisciplinario, en un centro pediátrico con experiencia en el tratamiento de enfermedades metabólicas. El diagnóstico del paciente sintomático se garantiza con la anamnesis, el examen físico (afectación visceral, hematológica, esquelética y/o del sistema nervioso central), los exámenes complementarios y la confirmación mediante un estudio enzimático y genético. Los objetivos terapéuticos son recuperar al paciente de los síntomas que presenta, modificar beneficiosamente la evolución natural de la enfermedad y evitar el desarrollo de asociaciones patológicas. En los pacientes sin patología neurológica menores de 20 años de edad es obligado el tratamiento enzimático sustitutivo i.v., pero en patología neurológica no ejerce efecto sobre el sistema nervioso central, aunque puede utilizarse en la forma tipo III para mejorar las manifestaciones viscerales y óseas.

¿«Sensibilidad al gluten no celiaca» o síndrome de intolerancia al trigo? / Mantener la compasión y prevenir su pérdida

Guandalini S, Polanco I

J Pediatr. 2015; 166(4): 805-811.

Implicación diagnóstica del nevus anémico en la neurofibromatosis

Transporte interhospitalario pediátrico y neonatal en un hospital secundario

Introducción: Las unidades de cuidados intensivos pediátricos son áreas donde se concentran personal y equipo especializado en el manejo de niños críticos. Éstos, a menudo, deben ser trasladados hacia estas zonas en busca de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Tales desplazamientos pueden añadir un riesgo adicional a estos pacientes.

Objetivos: Conocer las características del transporte interhospitalario pediátrico y neonatal en nuestra provincia.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes que precisaron traslado interhospitalario desde el 1 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2012. Analizamos las siguientes variables: sexo, edad, fecha y hora, etnia, diagnóstico clínico, centro receptor y características del médico que realizó el traslado.

Resultados: Se realizaron 245 traslados de carácter urgente, el 35,5% en periodo neonatal y el 64,5% pediátrico. En el transporte pediátrico, las principales causas de traslado fueron el traumatismo con o sin afectación encefálica (22,2%), la patología neurológica no traumática (16,5%) y la patología respiratoria (15,8%). En el transporte neonatal, las causas más importantes fueron la patología respiratoria grave que requiere ventilación asistida (25,3%) y la prematuridad (23%). Se presentaron efectos adversos en el 0,8% de los traslados.

Conclusiones: Aunque la mayoría del personal médico que realizó el traslado no posee formación específica, el número de complicaciones fue significativamente pequeño. El transporte de los niños gravemente enfermos a un centro pediátrico de atención terciaria puede llevarse a cabo de forma más segura con un equipo especializado en cuidados críticos pediátricos que con equipos que no están capacitados específicamente en transporte pediátrico.

Nutrientes clave en la alimentación complementaria: el hierro en fórmulas y cereales

Las fórmulas de continuación y los cereales infantiles van enriquecidos según lo establecido por la legislación. Sin embargo, el enriquecimiento de alimentos infantiles no es siempre igual de efectivo. En el caso del hierro, no todas las sales autorizadas por ley presentan la misma biodisponibilidad; por tanto, podría producirse una baja absorción de hierro no detectada que dé lugar a situaciones de deficiencia. Una dieta deficitaria durante el inicio de la alimentación complementaria (4-7 meses) es la principal causa de deficiencia de hierro, y suele estar ocasionada también por otros factores, como la presencia en la dieta de compuestos que modifican la absorción de hierro (p. ej., fitatos, calcio, oxalatos, vitamina C o proteínas). La carencia de hierro es, en la actualidad, el problema nutricional con más prevalencia entre la población. En la mayoría de los países no industrializados amenaza a más del 60% de las mujeres y niños, mientras que en los países industrializados el 12-18 % de las mujeres y el 9,6% de los niños sufren anemia. Por tanto, la alimentación complementaria es un vehículo idóneo para realizar una intervención nutricional preventiva y evitar que se produzcan situaciones carenciales. La búsqueda de fuentes de hierro altamente absorbibles supone un reto clave para la industria de alimentos infantiles.

Intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa (IL) es el síndrome de malabsorción más frecuente en la infancia y adolescencia. Se manifiesta con dolor, molestias abdominales, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, náuseas e incluso vómitos. La lactosa es un disacárido presente en la leche que se hidroliza gracias a la acción de la lactasa-floricina-hidrolasa (LPH). Así, la IL se produce cuando, por diferentes circunstancias (transitorias como las infecciones o genéticas), la LPH disminuye/pierde su función induciendo una carencia en la digestión de la lactosa. Puesto que en esta situación se produce (en muchos casos) una retirada de lácteos, debe controlarse especialmente la ingestión de calcio y, por la particular dependencia de este, la densidad mineral ósea (DMO). La DMO es un factor relevante para prevenir la osteoporosis y, dado que una buena masa ósea en la etapa adulta dependerá del acopio efectuado durante la infancia, se debe prestar especial atención a los aspectos nutricionales. Para ello, existen diferentes opciones dietéticas como leche sin lactosa o de baja concentración además de bebidas vegetales o alimentos ricos en calcio; sin embargo, estas dos últimas opciones son inadecuadas nutricionalmente como sustitutivas de la leche.

Se presenta el primer Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que seis de los siete factores determinantes de la salud están ligados a la alimentación y la actividad física. Los primeros años de nuestra vida marcarán en gran parte nuestros hábitos de alimentación y las enfermedades que podríamos padecer en la edad adulta. De hecho, algunos estudios han apuntado en los últimos años que la nutrición pre y posnatal condiciona la salud a largo plazo y el riesgo de padecer determinadas patologías como pueden ser la obesidad, el asma o la hipertensión.

Estos son algunos de los datos que recoge el primer Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España, que se presentó ayer en la Real Academia de Farmacia de Cataluña, en Barcelona. La publicación, impulsada por la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil, conjuntamente con la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Fundación Española de Nutrición (FEN) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), hace un análisis global de la nutrición infantil, recoge los principales datos, sugiere recomendaciones y propone retos a abordar en el futuro.

Más de un centenar de prestigiosos autores de diversas procedencias y especialidades han llevado a cabo, por primera vez, esta recopilación de todo el conocimiento sobre el estado actual de la alimentación infantil en España, recogiendo de manera integrada las debilidades y fortalezas, así como las oportunidades y retos a los que debemos enfrentarnos en el presente y en el futuro.

El libro se divide en 9 módulos que abordan todos y cada uno de los aspectos relacionados con la nutrición infantil, desde el embarazo, la lactancia materna, la alimentación del niño sano hasta el abordaje de la prevención y tratamiento de las enfermedades, así como la investigación en alimentación infantil. Se trata de una publicación de consulta que puede aportar información útil a profesionales sanitarios, que desarrollan su labor en el ámbito de la nutrición; educadores; administraciones encargadas de las políticas de prevención y promoción de la salud de la infancia y la adolescencia; estudiantes y ciudadanos.

En la presentación del libro participaron los doctores Luis Moreno, director de la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil; Gregorio Varela, presidente de la FEN; José Manuel Moreno, presidente del Comité de Nutrición de la AEP; Aquilino García, vocal nacional de Alimentación del CGCOF y Montserrat Rivero, directora científica de Laboratorios Ordesa.

Todos ellos coincidieron en la importancia de hacer llegar un mensaje colectivo sobre la buena nutrición, ya que nos hayamos, dicen, ante una generación de niños que son «sedentarios convencidos» y que van camino de la obesidad si no cambian sus hábitos alimentarios y sedentarios. En este sentido valoraron el Libro Blanco como una «herramienta necesaria» para profesionales de la salud, asociaciones, escuelas o cualquier persona interesada en la nutrición infantil.

| Los 10 principales errores en la alimentación infantil 1. Demasiadas calorías, la mayoría procedentes de grasas saturadas. 2. Consumo excesivo de proteínas de origen animal, carnes grasas y embutidos. 3. Excesiva ingesta de alimentos muy energéticos y de azúcares simples. 4. Consumo alto de alimentos manufacturados, comida rápida o bollería. 5. Tomar demasiada sal. 6. Pocos cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, pescados y lácteos bajos en grasas. 7. Deficiente aporte de fibra, calcio, vitamina D, hierro, selenio, zinc. 8. Beber poca agua frente a un alto consumo de bebidas azucaradas. 9. Desayuno insuficiente. 10. Tamaño excesivo de las raciones. |

Análisis de la demanda asistencial en endocrinología pediátrica en una consulta hospitalaria

Niños adoptados: experiencia en la consulta de neuropediatría

Shire presenta el libro «Pediatría y enfermedades raras. Enfermedades lisosomales»

- Se trata de una herramienta muy útil y práctica que permitirá a los profesionales sanitarios, sobre todo, pediatras y neuropediatras mejorar el diagnóstico, y por tanto, el tratamiento precoz y el pronóstico de las enfermedades lisosomales.

- Las enfermedades lisosomales son un conjunto de más de 50 patologías poco frecuentes entre las que se encuentran las Mucopolisacaridosis (MPS), la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Gaucher. En su conjunto se estima que afectan a 1/7700 nacidos vivos.

Comunicación científica (XXIII). Lenguaje médico (1): Usos y abusos de las abreviaturas y siglas en el lenguaje médico y en pediatría

Los diferentes tipos de abreviaciones (abreviaturas, siglas y símbolos) se emplean ampliamente en todos los campos científicos, especialmente en ciencias de la salud, y normalmente se utilizan como recurso para ganar tiempo y ahorrar espacio. Sin embargo, pueden producir problemas de comunicación entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales y suscitar interpretaciones erróneas con posibles consecuencias graves, sobre todo en las prescripciones de medicamentos en la edad infantil. En este artículo se revisan las reglas que definen su construcción y uso, se describen los problemas de su utilización en la comunicación científica, se proponen soluciones para evitarlos y se detallan algunos buscadores de siglas en internet.

Dieta mediterránea y estilos de vida. Relación con la obesidad en los preadolescentes

Supervivencia en pacientes afectados de enterocolitis neutropénica con sepsis y sus diferentes estadios

Objetivo: Determinar la supervivencia de los pacientes con enterocolitis neutropénica (ECN) con sepsis y sus diferentes estadios, ingresados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP).

Métodos: Se realizó un estudio de cohortes en pacientes con diagnóstico de ECN, definida en sujetos con quimioterapia reciente, un recuento de neutrófilos totales <500 células/cm3, abdomen agudo y estudio de imagen compatible, que ingresaron en una UCIP. Se clasificó la sepsis de acuerdo con los criterios del «Consenso internacional de sepsis en pediatría», y se realizó a los pacientes un seguimiento hasta el séptimo día de estancia intrahospitalaria, registrándose las defunciones.

Análisis estadístico: Se procedió al análisis de la supervivencia según el método de Kaplan-Meier, así como al cálculo de la tasa de riesgo.

Resultados: Se seleccionó una muestra total de 64 pacientes, y se registraron 28 (43%) defunciones. La supervivencia registrada al séptimo día de seguimiento fue del 100% en la sepsis, del 92% en la sepsis grave, del 25% en el choque séptico y del 9% en la disfunción orgánica múltiple (p <0,0001).

Conclusiones: La sepsis y sus distintos grados repercuten negativamente sobre la mortalidad de los pacientes pediátricos con ECN.

¿Entendemos los adultos el duelo de los niños?

El duelo infantil es muy diferente del adulto, y presenta una expresividad variable en cada niño y en cada edad. A menudo, la información que los progenitores proporcionan al niño sobre la muerte es escasa, tardía y equívoca. Además, suelen ocultar sus emociones negando el impacto de la muerte, en un intento fallido de proteger al hijo del sufrimiento, lo cual impide al menor expresar sus propios sentimientos y favorece la aparición de psicopatologías presentes y futuras. Incluso en el ámbito escolar se aborda también tímidamente el concepto de muerte por parte del profesorado.

Los pediatras de atención primaria y el personal docente escolar, como grupos profesionales referentes en estrecho contacto con el niño, pueden desempeñar un papel relevante en el asesoramiento y el apoyo de las familias en duelo, minimizando la necesidad de recurrir a intervenciones psicológicas que podrían inducir a la interpretación y asimilación como enfermedad de una situación vital que, si se maneja correctamente desde sus inicios, no tiene por qué llegar a serlo.

Se proponen unas pautas de actuación dirigidas a los padres, demás familiares y profesorado, para educar en salud mental desde las consultas de pediatría de atención primaria y también desde las aulas.

Comunicación científica (XIX). Conocimientos básicos para leer (y escribir) un artículo científico (6): Listas de comprobación de estudios experimentales

El ensayo clínico es el diseño que se considera el «patrón oro» en intervenciones terapéuticas, y el factor clave es la aleatorización. El germen de estas listas guía procede de los estándares aplicados al ensayo clínico aleatorizado, «patrón oro» de la publicación biomédica, y es preciso que se describan detalladamente, con exactitud y transparencia, su diseño, ejecución, análisis y resultados. Sin embargo, la información facilitada en las publicaciones es muchas veces insuficiente o inexacta, carencias que motivaron el desarrollo de la declaración CONSORT en 1996. Nos encontramos en la tercera generación de la declaración CONSORT y revisamos los 25 ítems considerados críticos que, por tanto, deberían incluirse en todo informe de un ensayo clínico aleatorizado.

Cuando existen razones que impidan la realización de un ensayo clínico aleatorizado es necesario efectuar estudios de intervención no aleatorizados, pero para comunicar con transparencia los resultados obtenidos en ellos debe emplearse la lista de comprobación TREND. En este artículo también revisamos los 22 ítems de la declaración TREND con una breve descripción de cada uno.

Tos ferina: una enfermedad prevenible en aumento. Hospitalización en menores de 5 años en un centro de segundo nivel (periodo 2008-2012)

Introducción y objetivo: La tos ferina, lejos de estar en proceso de erradicación, presenta una incidencia cada vez más elevada en nuestro medio. Si bien la mortalidad es menor del 1%, la morbilidad es elevada y supone un coste considerable para la sociedad. El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de las hospitalizaciones relacionadas con la tos ferina en niños en un área periférica de Madrid.

Métodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de la historia clínica electrónica de los pacientes ingresados en el servicio de pediatría con diagnóstico de síndrome pertusoide, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012. Se calcula la tasa de incidencia de hospitalización por síndrome pertusoide y el tiempo medio de la estancia.

Resultados: La incidencia de hospitalización fue de 34 casos/100.000 menores de 5 años/año. En 2011 se concentraron más del 25% de los casos, con una incidencia de 68/100.000 menores de 5 años. El 100% de los casos se produjo en menores de 1 año. Más de la mitad de los pacientes tenía historia familiar de la enfermedad. La media (± desviación estándar) de la estancia fue de 6,1 (± 3,5 días). El 6,2% de los pacientes requirió el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. No detectamos casos de mortalidad.

Conclusiones: La incidencia de hospitalización por tos ferina en menores de 5 años presenta una tendencia ascendente.

Efectos de la administración de sulfato de magnesio en recién nacidos de gestantes con preeclampsia

Objetivo: Valorar si la administración de sulfato de magnesio (SO4Mg) antenatal, con intención de prevenir las crisis convulsivas en gestantes con preeclampsia, ejerce un efecto neuroprotector a corto plazo en los recién nacidos (RN).

Sujetos y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo en el que se revisan las historias clínicas de los RN de madres con preeclampsia que precisaron ingreso en la unidad de neonatología desde enero de 2005 hasta diciembre de 2011.