Ataxia por celiaquía

Resumen

Introducción: En la enfermedad celíaca las manifestaciones extraintestinales, con ausencia de las intestinales clásicas, son cada vez más frecuentes. La ataxia por gluten es una manifestación frecuente en adultos con celiaquía, pero en pediatría se considera excepcional.

Caso clínico: Presentamos un caso de un niño de 11 años con ataxia progresiva de difícil diagnóstico, con marcadores serológicos de celiaquía prácticamente normales y con diagnóstico por biopsia intestinal, y con respuesta positiva a inmunoglobulinas intravenosas y dieta libre de gluten.

Conclusión: Puede resultar recomendable en pacientes con ataxia cerebelosa realizar un tipado de HLA junto a valoración de serología de celiaquía, y en caso de sospecha realizar panendoscopia digestiva oral.

Carcinoma medular de tiroides asociado a una mutación del protooncogén RET con presentación y evolución poco frecuente

El carcinoma medular de tiroides (CMT) es un tumor derivado de las células parafoliculares de la glándula tiroides productoras de calcitonina. Es una neoplasia muy infrecuente en niños y adolescentes. La calcitonina es un marcador tumoral fundamental en el diagnóstico y el seguimiento de estos tumores. Sin embargo, se han descrito algunos casos de CMT no productores de calcitonina, hecho que dificulta el manejo de estos pacientes.

Presentamos el caso de un CMT en una paciente portadora de una mutación en el protooncogén RET de riesgo moderado, según la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides de 2015. Se trata de una presentación más precoz y agresiva de lo que cabría esperar, con la peculiaridad añadida de que los marcadores tumorales estaban dentro de los límites de la normalidad. Además, realizamos una revisión del tema y analizamos las posibles causas descritas para este caso, así como formas alternativas para el manejo de estos pacientes.

Hepatoblastoma de presentación neonatal

El hepatoblastoma es el tumor hepático maligno que aparece con más frecuencia en niños menores de 5 años, con predominancia por el sexo masculino. Su tasa de supervivencia a 5 años es del 70%, con resultados comparables en neonatos. Se ha descrito su asociación con determinados síndromes y, clínicamente, son más a menudo asintomáticos. Los marcadores tumorales alfafetoproteína y gonadotropina coriónica humana beta son muy útiles para el diagnóstico y seguimiento tras el tratamiento, si bien no son patognomónicos de este tipo de tumores. Para el diagnóstico se requiere la realización de pruebas de imágenes y una biopsia confirmatoria. El tratamiento se basa en la combinación de cirugía y quimioterapia, reservando la radioterapia para casos de mal pronóstico.

Masa torácica congénita: hemangioma capilar pulmonar, un diagnóstico inusual

Deficiencia en vitamina D: un reto diagnóstico

Desde hace varios años la literatura científica prolifera en torno a un nuevo problema de salud que parece constatarse a escala mundial: el déficit de vitamina D. El establecimiento de nuevos y más bajos umbrales de deficiencia asumidos por la mayor parte de sociedades científicas internacionales, ante los insólitos vínculos que esta vitamina podría tener con la salud global de la población, ha generado multitud de estudios que publican cifras de prevalencia de déficit elevadas, y con una amplia variabilidad. La controversia sobre el nivel considerado como límite de suficiencia es especialmente evidente en la población infantil, en la que la investigación es más limitada. No obstante, una nueva hipótesis acerca de la fracción libre de la vitamina D como posible y óptimo marcador en la evaluación de su estatus está estimulando una novedosa e interesante línea de investigación. Tras mucha polémica bibliográfica parecía que ya teníamos una respuesta aceptable. La Academia Nacional de las Ciencias recogía en 2010, en su «Dietary references intakes for calcium and vitamin D», que «aunque el nivel sérico de 25-hidroxivitamina (25OHD) no está validado como sustituto de resultados en salud, puede servir como referencia», concluyendo que es razonable considerar 20 ng/mL como el umbral para casi toda la población1. «20» pasó a ser la cifra mágica. Pero la pregunta ahora ha cambiado: ¿es realmente la 25OHD total el parámetro que mejor mide la suficiencia en vitamina D?, ¿podría ser la fracción libre de 25OHD el marcador que cabría considerar? Encontrar una respuesta casi nunca es el fin de la búsqueda..., afortunadamente.

Niveles de vitamina D y marcadores de resistencia a la insulina en pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 1

Importancia de los tumores lipomatosos benignos en el niño como marcadores de anomalías estructurales y síndromes complejos. Experiencia en nuestro centro

Utilidad de la calprotectina fecal en la enfermedad celiaca pediátrica

Introducción: El objetivo del presente estudio es analizar el comportamiento de la calprotectina fecal en los pacientes pediátricos con enfermedad celiaca, comparando sus niveles mientras recibían dieta con y sin gluten. También se han incluido en la comparación pacientes sanos y con diversas patologías digestivas no inflamatorias.

Material y métodos: Se han recogido muestras de heces de pacientes celiacos con diagnóstico de novo (con gluten) y pacientes en seguimiento (sin gluten). Se incluyeron en el grupo control niños sanos sin patología digestiva y otros con diversos trastornos digestivos no diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal.

Resultados: La calprotectina fecal fue significativamente más alta en los pacientes celiacos que recibieron una dieta con gluten (119,2 ± 122,6 µg/g) que en los que recibieron una dieta sin gluten (21,5 ± 24,7 µg/g). Estos últimos presentaron valores similares al grupo control sano.

Conclusiones: La calprotectina fecal está elevada en los pacientes celiacos con ingesta de gluten respecto a los celiacos con dieta sin gluten y los pacientes sanos. Este marcador podría usarse para la detección precoz de la ingesta de gluten.

Valoración del uso de «Lactobacillus reuteri» en el tratamiento de los cólicos del lactante: estudio piloto

Introducción: El cólico del lactante es un cuadro de malestar abdominal, definido por Wessel y recogido en los criterios de Roma III. Aunque se considera benigno, guarda cierta relación con los marcadores inflamatorios, y provoca un trastorno en el lactante y una gran ansiedad en sus familiares. Últimamente el uso de probióticos como Lactobacillus reuteri ha obtenido buenos resultados en otras poblaciones europeas.

Objetivo: Como la microbiota modula la respuesta inflamatoria intestinal y depende de factores ambientales y genéticos, propusimos un estudio piloto para tratar de reproducir estos resultados en nuestra población.

Método: Estudio observacional y prospectivo de la sintomatología relacionada con los cólicos en 17 lactantes sanos, a los que se prescribió L. reuteri DSM 17938, indicación aprobada por la Agencia Española Reguladora de la Alimentación, en todos los casos con el consentimiento informado y escrito de los familiares. Se realizó un seguimiento mediante un cuestionario de datos clínicos y dos visitas presenciales para el control y la determinación de calprotectina en heces. El estudio estadístico se llevó a cabo mediante el programa Stata v11, con el test de la ji al cuadrado y un análisis de regresión lineal.

Resultados: Los parámetros clínicos, como el tiempo del llanto y el malestar del lactante, fueron mejorando según pasaban las semanas. La percepción de mejoría y la disminución de los niveles de calprotectina en heces también mostraron una evolución paralela. Las curvas de peso y talla no se vieron afectadas.

Conclusiones: El uso de L. reuteri mejora claramente la sintomatología del lactante, reduce la ansiedad familiar, disminuye los valores de los marcadores inflamatorios intestinales y no interfiere en el desarrollo ponderoestatural de los pacientes.

Utilidad de la procalcitonina en el diagnóstico precoz de apendicitis aguda

Introducción y objetivo: En los últimos años ha tratado de definirse la utilidad de los diferentes parámetros analíticos inflamatorios en el diagnóstico de la apendicitis aguda. El objetivo de este estudio es determinar el valor de la procalcitonina (PCT) en el diagnóstico precoz de esta entidad, comparándolo con los marcadores analíticos tradicionalmente solicitados en pacientes con dolor abdominal agudo (leucocitos/proteína C reactiva).

Método: Estudio prospectivo analítico, durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2011. Se incluyeron menores de 16 años con dolor abdominal y sospecha clínica de apendicitis. Se procedió al estudio de las variables analíticas (leucocitos, proteína C reactiva [PCR], PCT) y la elaboración de una curva ROC para los parámetros de laboratorio evaluados.

Resultados: Se incluyeron 105 pacientes con una media de edad de 10,2 años (±3,3). El diagnóstico de apendicitis se confirmó por histología en el 39% (41/105), clasificándose el 42,5% como apendicitis perforada y el 11,5% como gangrenada. La cifra media de leucocitos fue significativamente mayor en el grupo con apendicitis (15,143/µL frente a 10,723/µL; p <0,001), al igual que el valor de la mediana de PCT (1,4 µg/L [rango: 0,7-6,1] frente a 0,6 µg/L [rango: 0,5-1,8]; p <0,05). El área bajo la curva ROC para la cifra de leucocitos fue de 0,76; los valores obtenidos para la PCR (0,63) y la PCT (0,6) fueron inferiores. La mayoría de los pacientes (94/105), así como los diagnosticados de apendicitis (31/41), mostraron valores de PCT normales. No obstante, el diagnóstico de apendicitis se confirmó en todos los que presentaron un aumento de la PCT, excepto en 2. Todas las apendicitis gangrenadas presentaron una elevación de la PCT.

Conclusiones: La PCT no es un buen marcador precoz de apendicitis. No obstante, su elevación actúa como factor predictivo en el diagnóstico de apendicitis y su grado de evolución.

Dermatosis de presentación neonatal en madre e hija: «incontinentia pigmenti»

Introducción: La presentación neonatal de las dermatosis vesiculosas supone numerosos diagnósticos diferenciales.

Caso clínico: Recién nacido de sexo femenino que en el primer día de vida presentó lesiones vesiculosas de distribución lineal, más marcadas en las extremidades inferiores. En el día 4 se inició tratamiento con flucloxacilina intravenosa debido a una infección secundaria de las lesiones (10 días de tratamiento). Los marcadores de infección sistémica fueron negativos, y sólo destacaba una eosinofilia. La biopsia de piel mostró el estadio vesiculoso de incontinentia pigmenti. La evolución se caracterizó por una recurrencia de las lesiones en las primeras semanas de vida y el desarrollo posterior de una lesión verrugosa. La paciente tenía antecedentes maternos de lesiones similares al nacer; actualmente la madre tiene alopecia cicatricial e hipopigmentación de las extremidades inferiores.

Conclusión: La incontinentia pigmenti es una genodermatosis sistémica rara que afecta al sexo femenino. La distribución típica de las lesiones cutáneas junto con una historia similar en las mujeres de la familia son factores que sugieren la presencia de esta entidad clínica.

Aplicación del «score» diagnóstico de hepatitis autoinmune en pediatría: revisión a largo plazo

Introducción: El pronóstico de la hepatitis autoinmune (HAI) está condicionado por la precocidad diagnóstica y terapéutica. No obstante, se desconocen los marcadores diagnósticos específicos. El grupo internacional para la HAI creó un score diagnóstico, pero no existe certeza sobre su validez en pediatría.

Objetivo: Análisis de la capacidad diagnóstica del score entre los 0 y los 23 años.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo (desde febrero de 1994 hasta diciembre de 2010) de pacientes de 0-23 años diagnosticados de HAI conforme a criterios clínicos, analíticos, serológicos y anatomopatológicos. Se aplica el score pre/postratamiento.

Resultados: Se incluyen 10 pacientes. El score pretratamiento diagnostica HAI «definitiva» en 3 pacientes, «probable» en 5 y «exclusión» en 2. La sustitución del marcador de colestasis «fosfatasa alcalina» (FA) por la gamma-glutamiltransferasa (GGT) modifica la clasificación de 2 pacientes en sentido «probable» a «definitiva» y «exclusión» a «probable». La eliminación del indicador «alcohol» no induce cambios. El score postratamiento diagnostica HAI «definitiva» en 6 pacientes y «probable» en 4, sin que induzca cambios la eliminación del indicador «alcohol» y sí la sustitución de FA por GGT (1 paciente con variación de «probable» a «definitiva»).

Conclusiones: Todos los pacientes respondieron a los inmunosupresores de forma sostenida, sin colestasis de novo, lo que apoya el diagnóstico de HAI independientemente del score. El score debe ser interpretado con precaución, dada su capacidad de orientación en el inicio, pero no de exclusión diagnóstica, y su valor postratamiento es superior. Consideramos adecuada la sustitución del indicador «FA» por «GGT».

Hemangiomas y hamartomas hepáticos en un lactante con síndrome de Beckwith-Wiedemann asociado a displasia mesenquimal placentaria

La displasia mesenquimal placentaria (DMP) es una rara patología que afecta al desarrollo de la vascularización placentaria y condiciona la aparición en el recién nacido de hamartomas hepáticos y alteraciones hematológicas, asociándose además en 1 de cada 4 casos al desarrollo del síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS), con la que comparte un origen genético común. Presentamos el caso de un recién nacido afectado de BWS asociado a DMP, que además de los hamartomas hepáticos descritos en la bibliografía, presentó como hallazgo casual lesiones hepáticas de tipo sólido con diagnóstico anatomopatológico de hemangiomas hepáticos con marcador Glut-1 positivo, molécula con implicaciones en la respuesta terapéutica y el pronóstico a largo plazo de estas lesiones. El tratamiento con propranolol es efectivo en estos casos, ya que consigue disminuir el tamaño de las lesiones, como en el caso que presentamos.

Perfil metabólico y estado nutricional en adolescentes de una comunidad del norte de México

Introducción: Desde la infancia y la adolescencia pueden aparecer alteraciones en el metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono junto con alteraciones en la nutrición, y servir como marcadores cuya identificación en etapas tempranas de la vida puede menguar el desarrollo de episodios patológicos (diabetes mellitus tipo 2, cardiopatías, nefropatías). Sonora (México) es uno de los Estados con mayor prevalencia nacional de obesidad en edades tempranas y de enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones. Por tal motivo nos propusimos determinar el perfil metabólico y el estado de nutrición en adolescentes de 15-18 años de una comunidad de Sonora.

Pacientes y métodos: Estudio transversal analítico, de 56 adolescentes de 15-18 años de edad, en quienes se determinó el peso, la talla, el índice de masa corporal, la glucemia, el perfil lipídico, los valores de insulina y el índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), tomando como punto de corte 3,16 para considerar resistencia a la insulina (RI).

Resultados: De los 56 adolescentes, 25 (44,6%) eran de sexo masculino y 31 (55,4%) de sexo femenino. La prevalencia de sobrepeso-obesidad era del 32,1%. Un 17,9% presentaba RI, un 33,3% un índice cintura de cadera elevado, un 8,9% colesterol elevado, un 16,1% triglicéridos elevados, un 25% una disminución de HDL, un 12,3% insulina elevada y solamente el 1,6% glucosa elevada. El 44,4% de los pacientes con sobrepeso-obesidad presentó RI.

Conclusión: Uno de cada 4 adolescentes presenta, por lo menos, alguna alteración en el perfil metabólico, y 1 de cada 3 en el estado de nutrición.

Tetrasomía X (48,XXXX): comunicación de un nuevo caso y revisión

La tetrasomía X es una rara aberración cromosómica, causada por la presencia de 4 cromosomas X por un defecto de la meiosis. Descrita inicialmente en 1961, han sido comunicados alrededor de 50 casos sobre esta afección en la literatura médica. Presentamos aquí el caso de una niña, gestada a partir de fecundación in vitro con donación de ovocitos, que fue remitida a nuestra policlínica por detectársele en las ecografías prenatales una ventriculomegalia discreta. En la exploración resaltaba una facies peculiar, lo que motivó la realización del estudio genético que confirmó la presencia de 4 cromosomas X en lugar de 2 (48,XXXX).

Perfil metabólico y estado nutricional en adolescentes de una comunidad del norte de México

Introducción: Las alteraciones en el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono asociados a alteraciones en la nutrición pueden aparecer desde la infancia y la adolescencia, y servir como marcadores cuya identificación en etapas tempranas de la vida puede reducir el desarrollo de patologías (diabetes mellitus tipo 2, cardiopatías, nefropatías). Sonora (México) es uno de los estados con mayor prevalencia nacional de obesidad en edades tempranas, así como de enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones. Por tal motivo, nos propusimos determinar el perfil metabólico y el estado nutricional en adolescentes de 15-18 años de edad de una comunidad de Sonora.

Pacientes y métodos: Estudio transversal analítico de 56 adolescentes de 15-18 años de edad, a quienes se les determinó el peso, la talla, el índice de masa corporal, la glucemia, el perfil lipídico, la insulina y el índice de resistencia a la insulina, tomando como punto de corte un valor de 3,16 para considerar la presencia de insulinorresistencia (IR).

Resultados: De los 56 adolescentes, 25 (44,6%) eran de sexo masculino y 31 (55,4%) femenino; la prevalencia de sobrepeso-obesidad fue del 32,1%, un 17,9% tenía IR, un 33,3% un índice cintura-cadera elevado, un 8,9% el colesterol elevado, un 16,1% triglicéridos, un 25% disminución de HDL, un 12,3% insulina elevada y solamente el 1,6% una glucosa elevada. El 44,4% de los pacientes con sobrepeso-obesidad presentó IR.

Conclusión: Uno de cada 4 adolescentes presenta, por lo menos, alguna alteración en el perfil metabólico, y 1 de cada 3 en el estado de nutrición.

Reordenamientos subteloméricos complejos en un síndrome de Wolf-Hirschhorn familiar

Presentamos el caso de una recién nacida, estudiada por un fenotipo peculiar con cariotipo normal. Se realizó un análisis genético de las regiones subteloméricas mediante la técnica MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) y se confirmaron los hallazgos mediante hibridación in situ fluorescente (FISH). Se detectó un reordenamiento de estas regiones en los cromosomas 4 y 20 de manera que la paciente presentaba una deleción en 4p y una amplificación en 20p, responsable la primera de ellas del síndrome clínico de Wolf-Hirschhorn. En el estudio familiar se encontró un reordenamiento subtelomérico balanceado en el padre de la niña y en la hermana del padre, cuya hija resultó también estar afectada por dicho síndrome.

Lesiones faciales acneiformes en niña de 5 años

La esclerosis tuberosa es una enfermedad neurocutánea de herencia autosómica dominante y expresividad variable que afecta a la diferenciación y proliferación celular con la formación de hamartomas en distintos órganos. A pesar de que se han identificado dos genes, TSC1 y TSC2, situados en los cromosomas 9:9q34 y 16:16p13, respectivamente, el diagnóstico de la enfermedad es clínico ya que los tests genéticos tienen un porcentaje elevado de falsos negativos (15%). Las manifestaciones clínicas varían enormemente, incluso entre familiares. La presencia de lesiones cutáneas características es de gran utilidad para orientar el diagnóstico. El enfoque debe ser multidisciplinario ya que puede existir afectación renal, pulmonar, cardiaca o del sistema nervioso central con importante morbilidad. Es importante prestar atención a dichas complicaciones sistémicas para minimizar las secuelas de la esclerosis tuberosa.

Sífilis congénita neonatal: la gran simuladora lo pone difícil

Se presenta un caso de sífilis congénita que se manifestó como un proceso respiratorio grave, hepatosplenomegalia y sepsis neonatal precoz. Los marcadores serológicos gestacionales STORCH eran negativos, aunque, persistiendo la sospecha clínica de infección congénita, se repitió la serología, siendo, en ese momento, la prueba de la reagina rápida en plasma (RPR) positiva. Este caso presentó como única manifestación de la enfermedad sifilítica la aparición tardía de una descamación palmoplantar sobre un fondo eritematoso una vez establecido el diagnóstico e iniciado el tratamiento con penicilina G i.v., aunque ya había respondido clínicamente a la administración de ampicilina y gentamicina, pautada ante la sospecha inicial de sepsis neonatal precoz.

Bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. Actualización

La bronquiolitis por virus respiratorio sincitial es una de las causas más frecuentes de hospitalización en los lactantes menores de 12 meses en nuestro medio; la mortalidad de esta infección se sitúa en torno al 0,5%, si bien en los grupos de riesgo puede alcanzar hasta un 3% aproximadamente. Por ello, es importante definir bien los grupos de riesgo para la infección, así como diseñar estrategias adecuadas de prevención en estos subgrup

os de pacientes. La importancia de esta infección radica no solamente en su diagnóstico precoz y en su adecuado manejo terapéutico, sino también en el profundo conocimiento del virus y de la respuesta inmunológica del organismo. Numerosas evidencias científicas avalan la asociación causal entre infección por VRS y asma posbronquiolitis, aunque aún permanecen sin dilucidar aspectos clave que permitan explicar qué pacientes van a tener sibilancias recurrentes y qué pacientes no, y si el virus en realidad desencadena asma o simplemente es un marcador que selecciona a pacientes genéticamente predispuestos a tener esta patología.

Hipercolesterolemia en la infancia y la adolescencia

La enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de morbimortalidad en los países industrializados en la edad adulta, pero de los datos disponibles podemos afirmar que las alteraciones iniciales, poco evidentes pero con gran significado futuro, se inician en la mayoría de las personas durante la infancia.

El objeto de este trabajo es una puesta al día de esta epidemia, contemplando inicialmente el metabolismo complejo del colesterol, la evaluación del riesgo futuro y las medidas que deben adoptarse, tanto desde un punto de vista preventivo como de enfoque de esta situación, así como de los tratamientos farmacológicos de que disponemos, sus indicaciones y sus riesgos, que no deben ser minusvalorados.

Las medidas preventivas que se pueden aconsejar en la población pediátrica sin factores de riesgo no son fáciles de tomar y, hasta que no se disponga de un marcador biológico, el problema continuará sin resolverse. Distinto es el problema cuando se conocen los factores de riesgo por la historia familiar, en cuyo caso, además de medidas dietéticas y ejercicio regular, puede ser aconsejable el uso de estatinas, pero sin olvidar sus riesgos potenciales y la experiencia escasa que existe todavía al respecto.

Síndrome inv dup(15): a propósito de dos casos

Introducción: La región cromosómica 15q11q13 es inestable debido a la presencia de elementos de ADN repetidos. En esta región pueden producirse muchas reordenaciones estructurales que habitualmente afectan a la región crítica Prader-Willi-Angelman (RCPWA), como deleciones, translocaciones, inversiones y cromosomas marcadores supernumerarios (CMS), formados por la duplicación invertida de la región proximal del cromosoma 15.

En este artículo, se describen clínicamente los casos de 2 pacientes afectados del síndrome producido por una duplicación invertida del cromosoma 15, que se denomina inv dup(15) o idic(15).

Casos clínicos: Presentamos 2 casos clínicos con diagnóstico mediante técnica de hibridación in situ (FISH) de inv dup(15) con afectación de la RCPWA, caracterizados por retraso mental, trastorno generalizado del desarrollo y fenotipo peculiar. El segundo caso clínico presentaba una epilepsia parcial compleja, con un electroencefalograma que ponía de manifiesto, principalmente, una actividad de fondo lentificada y paroxismos generalizados, caracterizados por complejos de puntas y polipuntas u ondas agudas/ondas. La respuesta a oxcarbazepina fue muy satisfactoria.

Conclusiones: Los CMS del cromosoma 15 que incluyen la RCPWA son casi siempre esporádicos y de origen materno. Causan una tetrasomía 15p y una tetrasomía parcial 15q. El objetivo del presente artículo es dirigir la atención de los pediatras a un síndrome neurogenético que puede sospecharse clínicamente, incluso en ausencia de confirmación citogenética.

Neurofibromatosis tipo 1 asociada a xantogranuloma juvenil sin evidencia de complicación hematológica

Presentamos el caso de un lactante con numerosas manchas de color café con leche asociadas a múltiples lesiones cutáneas (pápulas y nódulos), amarillentas y asintomáticas. El hallazgo de xantogranuloma juvenil (XGJ) en niños con múltiples manchas de color café con leche puede considerarse un excelente marcador de la neurofibromatosis tipo 1 (NF1) en los primeros años de vida cuando puede faltar cualquier otro signo diagnóstico de esta enfermedad. Existe una asociación entre NF1 y XGJ y se han descrito casos de triple concurrencia NF1, XGJ y leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ). El riesgo de desarrollar LMMJ en pacientes con comorbilidad NF1/XGJ sigue siendo objeto de controversia, pero la existencia de XGJ en un niño pequeño con NF1 debe alertar acerca del posible desarrollo de hemopatías malignas.

Inversión pericéntrica del cromosoma 9 en una niña con talla baja: dilemas diagnósticos

Las inversiones son una de las anomalías cromosómicas más comunes. Se producen cuando ocurren dos roturas en un cromosoma; el segmento así originado se invierte y se vuelve a reinsertar sobre el mismo cromosoma.

Generalmente, una inversión no provoca un fenotipo anormal en el portador, pero sí puede hacerlo en su descendencia, por lo que a veces se halla asociada a casos de retraso mental, malformaciones congénitas o fallos reproductivos.

Es importante determinar si la inversión es de origen familiar, en la que normalmente no hay riesgos para el individuo, o si es una mutación de novo, en la que el riesgo es algo mayor debido posiblemente a la interrupción de una secuencia clave del gen.

La inversión pericéntrica del cromosoma 9 es una de las variaciones cromosómicas estructurales más comunes, y se ha observado tanto en la población general como en pacientes con distintos fenotipos anormales y enfermedades.

Presentamos el caso de una niña evaluada por presentar un hipocrecimiento de inicio al tercer mes de vida, en la que se detecta en el estudio citogenético una inversión del cromosoma 9 de origen paterno, y cuyo hermano mayor presenta el mismo reordenamiento cromosómico. En este caso no hay evidencia de que la talla baja tenga relación con la inversión cromosómica.

Se destaca la importancia de realizar estudios cromosómicos familiares para identificar a los portadores, ofrecer consejo genético y emplear las inversiones como marcador familiar.

Estado nutricional de lactantes afectados por una cardiopatía congénita compleja antes de la cirugía

Es una opinión común que los niños con cardiopatía congénita presentan una elevada tasa de desnutrición. La desnutrición se asociaba tradicionalmente a un peor pronóstico. En los últimos 15 años hemos asistido a una revolución permanente y progresiva en el tratamiento de este grupo de pacientes, basada fundamentalmente en una cirugía precoz, que ha llevado a mejorar la morbimortalidad incluso en las cardiopatías congénitas más complejas. A la luz de estos importantes cambios hemos analizado la situación nutricional de estos niños en el momento de someterse a la cirugía.

Pacientes y métodos: Se recogieron de forma prospectiva los datos antropométricos (peso, longitud, perímetro cefálico, pliegue tricipital y circunferencia braquial) y analíticos (albúmina, prealbúmina, proteína ligadora de retinol [RBP]) en 55 niños menores de 3 años sometidos a cirugía cardiaca electiva, en el día previo a la intervención quirúrgica. Los datos se compararon con los de la población de referencia (puntuación Z para los datos antropométricos).

Resultados: De los 55 pacientes, 31 eran niños y 24 niñas. La edad media fue de 5,5 meses, con un rango de entre 3 días y 3 años. Diez pacientes estaban diagnosticados de coartación de aorta, 8 de tetralogía de Fallot, 7 de transposición de grandes vasos, 6 de comunicaciones interventriculares, 6 de atresias pulmonares, 4 de síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásico y 14 de otras cardiopatías. La puntuación Z para el peso fue de –1,24 ± 1,14, la longitud de –0,73 ± 1,53, la circunferencia del brazo de –0,80 ± 1,57 y la medida del pliegue tricipital de –0,77 ± 1,23. Presentaban desnutrición moderada o grave el 50% de los niños estudiados, hipoalbuminemia el 36,7%, prealbúmina <20 mg/dL el 86,7%, y RBP <2,8 mg/dL el 84,8%.

Conclusiones: A pesar de la precocidad de la intervención quirúrgica, un 50% de los niños presentaron desnutrición energético-proteica en el momento de la cirugía, más notoria cuanto más tardía fue la intervención. Estas cifras son superiores al 80% cuando, además de los datos antropométricos, se consideran los valores de las proteínas de vida media corta.

Nefropatía en la enfermedad de células falciformes

Presentamos el caso de un varón de 13 años de edad, de raza negra, afectado de anemia de células falciformes, que desarrolló una encefalopatía hipertensiva en el contexto de una glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I con síndrome nefrótico clínico. La presencia de microalbuminuria y proteinuria constituye un marcador precoz de la nefropatía en la enfermedad de células falciformes.

La prevalencia de hipertensión arterial en la población negra americana varía entre un 2 y un 28%. La hipertensión en la raza negra es más frecuente que en la caucásica, y constituye un serio problema de salud en este grupo poblacional.

No encontramos datos en la bibliografía sobre la encefalopatía hipertensiva asociada a esta enfermedad.

Evolución de la mortalidad neonatal y perinatal en la comunidad autónoma de La Rioja (1980-2006)

Introducción: Las tasas de mortalidad neonatal y perinatal son un importante indicador de la asistencia sanitaria a la mujer gestante y al recién nacido. El objetivo de este estudio es aportar los datos de mortalidad neonatal y perinatal de La Rioja en las tres últimas décadas y valorar su evolución.

Material y métodos: Se han estudiado las tasas de mortalidad fetal, neonatal inmediata, precoz, tardía y total, así como la mortalidad perinatal precoz y total. Se ha valorado también las tasas y porcentaje de mortalidad perinatal que corresponden a neonatos de muy bajo peso al nacer. Los datos se han recogido del registro de la Unidad Neonatal del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro» desde 1980 hasta 2006.

Resultados: Se ha constatado un descenso en todas las tasas de mortalidad en los últimos 27 años. La mortalidad neonatal media es de 4,72 por 1.000, y ha descendido hasta a 2,6 en 2006. La mortalidad perinatal, cuya media es 9,93 por 1.000, ha disminuido también hasta 2,59 en 2005. El descenso más importante en la mortalidad perinatal total se ha observado en el grupo de neonatos que pesaron menos de 1.500 g.

Conclusiones: En las tres últimas décadas, se ha producido un descenso de las cifras de mortalidad neonatal y perinatal en La Rioja. Ha disminuido de forma importante la mortalidad de los neonatos de muy bajo peso (menores de 1.500 g).

Pubertad precoz como motivo de consulta en endocrinología pediátrica

Introducción: La pubertad se define como el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se obtiene la maduración sexual completa, con la aparición de caracteres sexuales secundarios. Su desarrollo precoz es un motivo frecuente de consulta en endocrinología infantil. Se debe diferenciar de otros fenómenos, como la pubertad adelantada y las formas incompletas de pubertad precoz. Nuestro objetivo ha sido conocer la verdadera incidencia de la pubertad precoz entre los niños remitidos a nuestra consulta por presentar precocidad sexual, analizando y describiendo sus características.

Pacientes y métodos: Revisión retrospectiva de 83 niños remitidos por sospecha de pubertad precoz desde septiembre de 2005 a septiembre de 2007.

Resultados: La mayoría de los casos remitidos eran niñas, con una edad media de 7,6 años. El signo predominante en la primera exploración fue la pubarquia, observado en el 63% de los casos. Se diagnosticó una pubertad precoz central idiopática a 15 (todas ellas mujeres) de los 83 pacientes, sin identificar en ninguna de ellas una causa orgánica desencadenante. Se decidió iniciar tratamiento en 10 de esas 15 pacientes. Un 82% de los pacientes remitidos presentaron formas incompletas de pubertad precoz, y el diagnóstico más frecuente fue el de pubarquia precoz aislada (18 casos).

Conclusiones: El desarrollo de caracteres sexuales secundarios a una edad temprana puede ser motivo de derivación a la consulta de endocrinología. El seguimiento evolutivo de estos pacientes, junto con el conocimiento de los diferentes marcadores clinicorradiológicos, nos permitirá discernir si nos encontramos ante un caso de pubertad precoz o ante alguna de sus formas incompletas. La elaboración de protocolos conjuntos con atención primaria facilitaría el seguimiento de muchos de los pacientes, derivando al servicio de endocrinología infantil a los casos que así lo requieran por su cuadro evolutivo.

Pezón supernumerario: ¿un marcador cutáneo de anomalías hematológicas, cardiovasculares y renales?

Sr. Director:

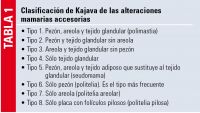

Los pezones supernumerarios (PS), también denominados pezones accesorios o politelia, son una anomalía congénita menor, relativamente común, y constituyen la patología mamaria accesoria más frecuente (tabla 1). Representan restos de las crestas mamarias embriológicas, engrosamientos ectodérmicos simétricos que se extienden desde la axila hasta la ingle. Para algunos autores, son un ejemplo de atavismo o aparición espontánea de características ancestrales en los miembros de una especie. Antiguamente se asociaban con la fertilidad, y en la época medieval se consideraron una marca del diablo1.

Los pezones supernumerarios (PS), también denominados pezones accesorios o politelia, son una anomalía congénita menor, relativamente común, y constituyen la patología mamaria accesoria más frecuente (tabla 1). Representan restos de las crestas mamarias embriológicas, engrosamientos ectodérmicos simétricos que se extienden desde la axila hasta la ingle. Para algunos autores, son un ejemplo de atavismo o aparición espontánea de características ancestrales en los miembros de una especie. Antiguamente se asociaban con la fertilidad, y en la época medieval se consideraron una marca del diablo1.

Según las series, su prevalencia varía desde el 0,22 hasta el 6%, son más frecuentes en los sujetos de raza negra, asiáticos, indígenas americanos, árabes y judíos que en los europeos de raza caucásica. No hay diferencias según el sexo, aunque se detecta un ligero predominio en los varones. Normalmente es una anomalía esporádica, aunque el 6-10% de los casos son familiares (herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta o dominante ligada al cromosoma X). Los PS se localizan habitualmente en la región inframamaria, sobre todo la izquierda (figura 1). Pueden presentarse en la región supramamaria o en cualquier otra zona de las líneas mamarias embriológicas. En ocasiones se sitúan fuera de esas líneas, como la espalda, los hombros, la cara posterior de los muslos, la cara, el cuello o la vulva. Las lesiones suelen ser solitarias, pero hay casos múltiples (incluso 8) unilaterales o bilaterales. Clínicamente, se manifiestan como tumores pediculados pequeños, blandos y rosados o marrones. En el recién nacido las lesiones pueden ser muy tenues, en forma de máculas de 1-3 mm de tamaño y de color marrón claro2.

Generalmente, el diagnóstico se basa en la clínica y en su presencia desde el nacimiento. Pueden confirmarse mediante dermatoscopia, nuevas técnicas, como la microscopia confocal de reflexión, o el estudio histopatológico. Éste muestra el engrosamiento epidérmico, las estructuras pilosebáceas y el músculo liso, con o sin glándulas mamarias verdaderas. El diagnóstico diferencial se realiza con el nevo melanocítico, el neurofibroma, las cicatrices de amniocentesis y el pólipo anexial neonatal. Los PS son un proceso benigno, pero pueden desarrollar cualquier enfermedad que aparezca en las mamas normales, incluidos los tumores benignos y malignos. Normalmente no precisa tratamiento, pero en casos sintomáticos, o por motivos estéticos, pueden extirparse1,3.

Los PS se asocian a varios síndromes polimalformativos, como el síndrome de Simpson-Golabi-Behmel (trastorno de herencia recesiva ligada al cromosoma X caracterizado por sobrecrecimiento prenatal y posnatal, alteraciones craneofaciales, anomalías congénitas cardiacas, renales y/o esqueléticas y tumores embrionarios), varios subgrupos del síndrome de displasia ectodérmica, el síndrome 3-M, el síndrome de Killian/Teschler-Nicola y la disostosis espondilocostal. También se ha observado una coexistencia con el nevo de Becker o la lentiginosis unilateral parcial1.

Lo más importante de los PS es su posible relación con algunas enfermedades y, por tanto, su posible utilidad como marcador cutáneo. Aunque esta relación es controvertida4, recientemente han aparecido nuevos estudios que la apoyan5-7. Entre dichas enfermedades se incluyen las hematológicas (deficiencias de factores y leucemias agudas)5, las cardiovasculares6,8, el cáncer renal o genital9 y las malformaciones renales y de las vías urinarias7,10. Algunos autores explican esta última asociación por un desarrollo embriológico paralelo del sistema genitourinario y mamario. Mientras que algunos autores recomiendan realizar en todos los pacientes con PS7 un estudio renal, especialmente mediante ecografía, otros lo reservan para los casos familiares10 o los asociados a otras malformaciones3.

Bibliografía

- Antaya R, Schaffer JV. Anomalías del desarrollo. En: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, eds. Dermatología, 1.ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A.; 2004; 915-931.

- Brown J, Schwartz RA. Supernumerary nipples: an overview. Cutis. 2003; 71: 344-346.

- Merlob P. Congenital malformations and developmental changes of the breast: a neonatological view. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003; 16: 471-485.

- Grotto I, Browner-Elhanan K, Mimouni D, Varsano I, Cohen HA, Mimouni M. Occurrence of supernumerary nipples in children with kidney and urinary tract malformations. Pediatr Dermatol. 2001; 18: 291-294.

- Aslan D, Gürsel T, Kaya Z. Supernumerary nipples in children with hematologic disorders. Pediatr Hematol Oncol. 2004; 21: 461-463.

- Rajaratnam K, Kumar PD, Sahasranam KV. Supernumerary nipple as a cutaneous marker of mitral valve prolapse in Asian Indians. Am J Cardiol. 2000; 86: 695-697.

- Ferrara P, Giorgio V, Vitelli O, Gatto A, Romano V, Bufalo FD, et al. Polythelia: still a marker of urinary tract anomalies in children? Scand J Urol Nephrol. 2009; 43: 47-50.

- Urbani CE. Supernumerary nipple and cardiocutaneous associations. J Am Acad Dermatol. 2004; 50: e9.

- Urbani CE, Betti R. Aberrant mammary tissue and nephrourinary malignancy. Cancer Genet Cytogenet. 1996; 87: 88-89.

- Brown J, Schwartz RA. Supernumerary nipples and renal malformations: a family study. J Cutan Med Surg. 2004; 8: 170-172.

Valores normales de hormona antimülleriana en niños españoles

Introducción: La hormona antimülleriana (AMH) es el factor testicular responsable de la regresión de las estructuras derivadas de los conductos de Müller. En este trabajo se presentan los valores normales de la concentración de AMH en los varones españoles en edad pediátrica. Asimismo, se ofrece un gráfico de distribución en percentiles de la concentración de AMH, que puede resultar útil para conseguir diagnósticos precisos en la evaluación diagnóstica de gónadas bilateralmente no palpables y en los procesos intersexuales.

Pacientes y métodos: Se obtuvieron 240 muestras de sangre de niños de 0-18 años de edad, que fueron remitidos a nuestro servicio por diversas causas; 35 de las muestras se obtuvieron de sangre de cordón umbilical y se utilizaron para determinar la concentración de la hormona en el periodo neonatal. Se determinó la concentración por medio de radioinmunoanálisis por adsorción de enzimas usando anticuerpos contra la hormona recombinante humana.

Resultados: La concentración de AMH (en ng/mL) muestra un valor mínimo (desviación estándar) en el periodo neonatal de 31,90 (21,46), durante el cual no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre individuos de este grupo según su edad gestacional o su peso al nacimiento; entre el mes de vida y los 4 años se observa un aumento de la concentración (51,55 [30,36]), seguido de un periodo en meseta hasta los 8 años (50,85 [36,77]). Posteriormente, se aprecia un descenso hasta un mínimo a los 12 años (38,60 [28,92]), con una disminución hasta niveles basales a los 14 años (14,50 [16,65]), que se mantiene tras esta edad (12,05 [28,43]).

Conclusiones: Los resultados de este estudio coinciden con los de otros autores y confirman que la AMH puede utilizarse como marcador específico de tejido testicular en niños, especialmente en los neonatos, utilizando suero obtenido de sangre de cordón umbilical.

Importancia del hoyuelo sacro: marcador cutáneo de disrafismo espinal cerrado

Sr. Director:

El término «disrafismo espinal» (DE) se refiere a las anomalías congénitas caracterizadas por un cierre incompleto de las estructuras dorsales de la línea media (elementos neurales, óseos o mesenquimales)1. Engloba desde malformaciones con el tejido neural expuesto (DE abierto) hasta otras más sutiles o imperceptibles cubiertas por piel (DE cerrado [DEC] u «oculto»). Debido a que la piel y el sistema nervioso comparten un origen ectodérmico, son habituales las anomalías combinadas de ambos tejidos2.

Ya que es habitual la ausencia de expresión clínica neurológica durante el periodo neonatal, muchas veces sólo se sospecha un DEC por la presencia de lesiones cutáneas paraespinales. Reconocer estos marcadores posibilita la detección precoz y, en algunos casos, una intervención neuroquirúrgica que evite el desarrollo de complicaciones y secuelas neurológicas3. Un 43-95% de los pacientes con DEC, en comparación con el 3% del total de neonatos (excluyendo los hoyuelos simples), presentan un marcador cutáneo. Aunque se han realizado pocos estudios prospectivos, se estima que el 3-8% de los pacientes con estigmas cutáneos tienen un DEC. Las lesiones cutáneas que alertan sobre un posible DEC suelen localizarse sobre o cerca de la línea media en la región lumbosacra4. No todas ellas tienen el mismo riesgo (tabla 1)5-7. La combinación de varios marcadores cutáneos y la asociación a malformaciones urogenitales o anorrectales incrementan la posibilidad de tener una DEC8-10.

Ya que es habitual la ausencia de expresión clínica neurológica durante el periodo neonatal, muchas veces sólo se sospecha un DEC por la presencia de lesiones cutáneas paraespinales. Reconocer estos marcadores posibilita la detección precoz y, en algunos casos, una intervención neuroquirúrgica que evite el desarrollo de complicaciones y secuelas neurológicas3. Un 43-95% de los pacientes con DEC, en comparación con el 3% del total de neonatos (excluyendo los hoyuelos simples), presentan un marcador cutáneo. Aunque se han realizado pocos estudios prospectivos, se estima que el 3-8% de los pacientes con estigmas cutáneos tienen un DEC. Las lesiones cutáneas que alertan sobre un posible DEC suelen localizarse sobre o cerca de la línea media en la región lumbosacra4. No todas ellas tienen el mismo riesgo (tabla 1)5-7. La combinación de varios marcadores cutáneos y la asociación a malformaciones urogenitales o anorrectales incrementan la posibilidad de tener una DEC8-10.

Los hoyuelos lumbosacros se pueden dividir en dos grandes grupos:

• Hoyuelos simples, coccígeos o sacros de reducido tamaño, que consisten en depresiones pequeñas (menores de 5 mm de diámetro), localizadas en el pliegue interglúteo y a menos de 2,5 cm del borde superior del ano (figura 1). Son los más frecuentes, aparecen en el 4,3% de los niños sanos. Aunque algunos autores los incluyen dentro de los marcadores de riesgo bajo de DE, la mayoría los considera una variante de la normalidad.

• Hoyuelos atípicos o sacros grandes. Son hoyuelos de más de 0,5 cm de profundidad (no se aprecia el fondo) o de tamaño, localizados encima del pliegue interglúteo o a 2,5 cm o más del borde superior anal. Suelen acompañarse de otros marcadores cutáneos (figura 2). Se considera un estigma cutáneo de riesgo alto o intermedio de DE. Los hoyuelos más profundos pueden ser senos dérmicos que se comunican con el conducto raquídeo; por ello, durante la exploración no se debe introducir una sonda en su interior8,10-13.

• Los hoyuelos lumbosacros se deben evaluar mediante una exploración física exhaustiva y una anamnesis completa, especialmente en los niños mayores. Debe preguntarse por los antecedentes familiares de DE y los antecedentes personales de meningitis, infecciones urinarias de repetición, incontinencia urinaria o fecal, debilidad o dolor en los miembros inferiores, dolor de espalda y alteraciones en la marcha. Se deben descartar otras malformaciones congénitas, deformidades del pie y escoliosis. Hay que explorar la región anogenital y las extremidades (cambios tróficos, fuerza, sensibilidad, simetría, tono y reflejos osteotendinosos). Deben palparse las vértebras para localizar defectos o anomalías. Es necesario examinar cuidadosamente el pliegue interglúteo para detectar pequeños acrocordones o senos; éste debe ser recto y los glúteos simétricos. Un pliegue desviado sugiere una masa subyacente, como un lipoma o un meningocele6,7,11.

En los hoyuelos atípicos o cualquier hoyuelo asociado a otro marcador cutáneo, o en un paciente con alteraciones neurológicas, genitourinarias, rectales u ortopédicas, está indicado realizar una evaluación radiológica para descartar un DEC (figura 3)7,8,10,14. La técnica más sensible es la resonancia magnética (RM), que es de elección en los niños mayores de 5 meses. En los lactantes menores de 5 meses, dado que las vértebras no están completamente osificadas, se puede utilizar la ecografía, ya que es una prueba rápida, no requiere sedación ni anestesia general y es relativamente barata. En manos expertas, permite una visualización suficiente de la médula y del canal espinal para excluir un DE en la mayoría de los pacientes y una buena correlación con los hallazgos de la RM. La RM puede aportar cierta información adicional, y se realiza de forma preoperatoria si se detectan anomalías en la ecografía (para definir mejor cualquier hallazgo), o para confirmar un estudio negativo cuando la visualización ecográfica de las estructuras medulares no resulta óptima. Está contraindicada la extirpación de un hoyuelo por razones estéticas hasta que se excluya la existencia de una anomalía subyacente15-20.

Bibliografía

- Sardana K, Gupta R, Garg VK, Mishra D, Mishra P, Grover C, et al. A prospective study of cutaneous manifestations of spinal dysraphism from India. Pediatr Dermatol. 2009; 26: 688-695.

- Bordel Gómez MT. Diastematomielia: una forma de disrafia espinal. An Pediatr (Barc). 2006; 64: 485-488.

- García-Álix Pérez A, De Lucas Laguna R, Quero Jiménez J. La piel como expresión de alteraciones neurológicas en el recién nacido. An Pediatr (Barc). 2005; 62: 548-563.

- Williams H. Spinal sinuses, dimples, pits and patches: what lies beneath? Arch Dis Child Pract Ed. 2006; 91: ep75-80.

- Drolet BA. Cutaneous signs of neural tube dysraphism. Pediatr Clin North Am. 2000; 47: 813-823.

- Brand MC. Examination of the newborn with closed spinal dysraphism (III). Adv Neonatal Care. 2007; 7: 30-40.

- Kos L, Drolet BA. Developmental abnormalities. En: Eichenfield LF, Frieden LJ, Esterly NB, eds. Neonatal dermatology, 2.ª ed. Filadelfia: Saunders Elsevier, 2008; 113-130.

- Guggisberg D, Hadj-Rabia S, Viney C, Bodemer C, Brunelle F, Zerah M, et al. Skin markers of occult spinal dyraphism in children. A review of 54 cases. Arch Dermatol. 2004; 140: 1.109-1.115.

- Senayli A, Sezer E, Sezer T, Senayli Y, Koseoglu D, Filiz N, et al. Coexistence of sacral dimple, solitary collagenoma and mid-dorsal hypertrichosis in a child with occult spinal dysraphism. Br J Dermatol. 2007; 156: 1.065-1.066.

- Robinson AJ, Russell S, Rimmer S. The value of ultrasonic examination of the lumbar spine in infants with specific reference to cutaneous markers of occult spinal dysraphism. Clin Radiol. 2005; 60: 72-77.

- Pereda Carrasco C, Jordá Cuevas E. Hoyuelos cutáneos congénitos (II). Piel. 2008; 23: 74-80.

- Schenk JP, Herweh C, Günther P, Rohrschneider W, Zieger B, Tröger J. Imaging of congenital anomalies and variations of the caudal spine and back in neonates and small infants. Eur J Radiol. 2006; 58: 3-14.

- Sasani M, Asghari B, Asghari Y, Afsharian R. Correlation of cutaneous lesions with clinical radiological and urodynamic findings in the prognosis of underlying spinal dysraphism disorders. Pediatr Neurosurg. 2008; 44: 360-370.

- Antaya R, Schaffer JV. Anomalías del desarrollo. En: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, eds. Dermatología, 1.ª ed. Madrid: Elsevier España, S.A., 2004; 915-931.

- Medina LS, Crone K, Kuntz KM. Newborns with suspected occult spinal dysraphism: a cost-effectiveness analysis of diagnostic strategies. Pediatrics. 2001; 108: e101.

- Dalmau-Arias J, Baselga-Torres E, Roé-Crespo E, Peramiquel-Fonollosa L, Badosa J, Montserrat E, et al. Estudio mediante ecografía espinal de marcadores cutáneos lumbosacros de bajo riesgo. Piel. 2006; 21: 67-71.

- Ben-Sira L, Ponger P, Miller E, Beni-Adani L, Constantini S. Low-risk lumbar skin stigmata in infants: the role of ultrasound screening. J Pediatr. 2009; 155: 864-869.

- Selden NR. Spinal dysraphism: hidden meanings and cutaneous markers. Pediatr Neurosurg. 2008; 44: 371-372.

- Sneineh AK, Gabos PG, Keller MS, Bowen JR. Ultrasonography of the spine in neonates and young infants with a sacral skin dimple. J Pediatr Orthop. 2002; 22: 761-762.

- Henriques JG, Pianetti G, Henriques KS, Costa P, Gusmao S. Minor skin lesions as markers occult spinal dysraphims: prospective study. Surg Neurol. 2005; 63 Supl 1: 8-12.

Morfea lineal

La morfea es una enfermedad del tejido conjuntivo poco frecuente en la población pediátrica. Sin embargo, la forma conocida como «morfea lineal» aparece con mayor frecuencia en los niños y puede ocasionar alteraciones funcionales, contracturas articulares, deformidad y manifestaciones neurológicas. Su diagnóstico suele retrasarse por la falta de sospecha clínica, lo que dificulta el tratamiento. Tampoco existe consenso en cuanto a los criterios terapéuticos, la forma de tratamiento y su duración, debido a su baja incidencia, su carácter autolimitado y la falta de marcadores estandarizados de la actividad. Presentamos un caso de morfea lineal y revisamos la bibliografía.

El mesiodens: una patología odontológica que debe tenerse en cuenta

Se denomina mesiodens a un diente supernumerario localizado entre los dos incisivos medios superiores o, más raramente, entre los incisivos medios inferiores. Puede producirse en los dos tipos de dentición, pero es mucho más frecuente en la dentición permanente. Clínicamente, se manifiesta por una alteración de la posición o erupción de los incisivos; sólo se manifiesta mediante la erupción del propio mesiodens en un 20-25% de los casos. Su tratamiento suele mejorar el pronóstico de las complicaciones que puede causar, por lo que es conveniente el conocimiento por parte de los pediatras de esta patología para su detección precoz.